⚠️ Les signalements des corrections au sein des archives en ligne sont bien enregistrés mais ne seront traités qu'ultérieurement. Nous vous informerons de la reprise de ce service dans les meilleurs délais.

Juillet-août - Le palais de justice de Dijon au XIXe siècle

Réappropriation, restaurations, extensions

La Révolution de 1789 supprime les institutions dont les bâtiments étaient édifiés dans l’espace aujourd’hui occupé par la cour d’appel et le service administratif régional de la cour d’appel :

- Le parlement de Bourgogne

- La chambre des comptes de Bourgogne et de Bresse

- Le bureau des finances.

Seule est conservée une prison : la conciergerie.

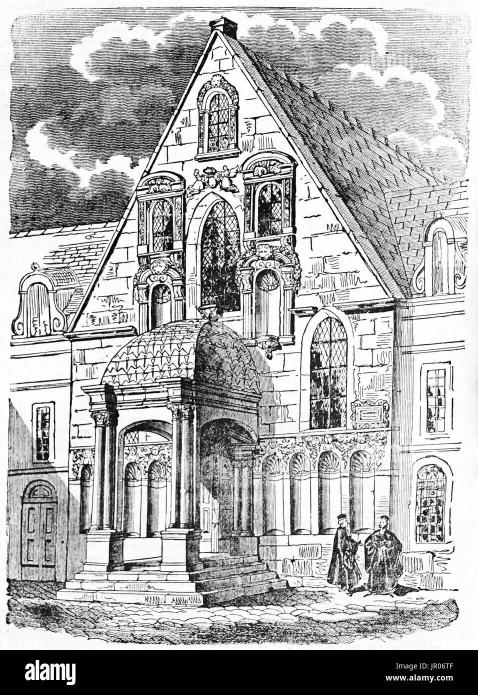

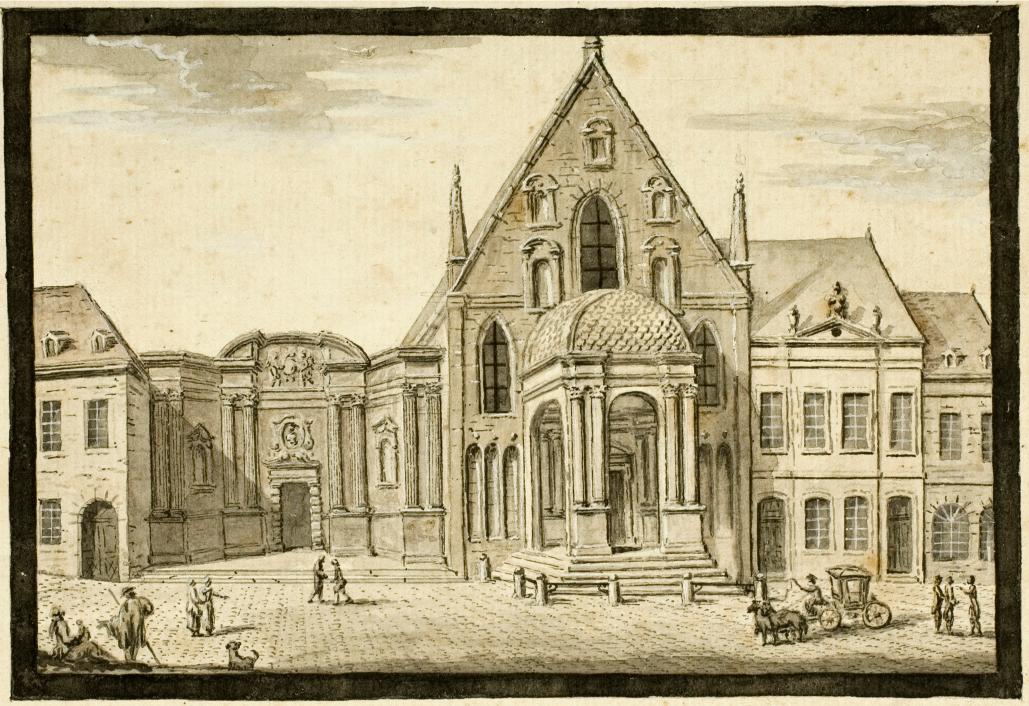

Dijon - Palais de justice : La porte de l’ancien parlement (1833)

La physionomie de ces bâtiments nous est connue par des gravures et dessins anciens, ainsi que par des plans datant de la fin du XVIIIe siècle.

Pour marquer leur fonction de cour souveraine et rendre hommage au Roi, le parlement, la chambre des comptes et le bureau des finances donnaient chacun à voir, sur leurs façades respectives, une porte monumentale ornée des symboles monarchiques.

Le parlement s’ouvrait sur un porche couvert d’un dôme, édifié dans la seconde moitié du XVIe siècle, d’esprit Renaissance.

La chambre des comptes s’était dotée vers 1644 d’un portail mouvementé, de style baroque.

De droite à gauche : la table de marbre (juridiction des eaux & forêts), le parlement, la chambre des comptes – Dessin de Pierre Joseph Antoine (vers 1800).

ADCO, 5 NUM 186 (vers 1800) |

ADCO, 5 NUM 184 Autre vue des façades - Gravure de Lallemand (1781) |

Le Bureau des finances avait été édifié dans les années 1710. Son portail, embrassant deux niveaux, suggère l’œuvre de l’un des grands architectes de la fin du règne de Louis XIV.

Le parlement de Bourgogne au moment de sa suppression

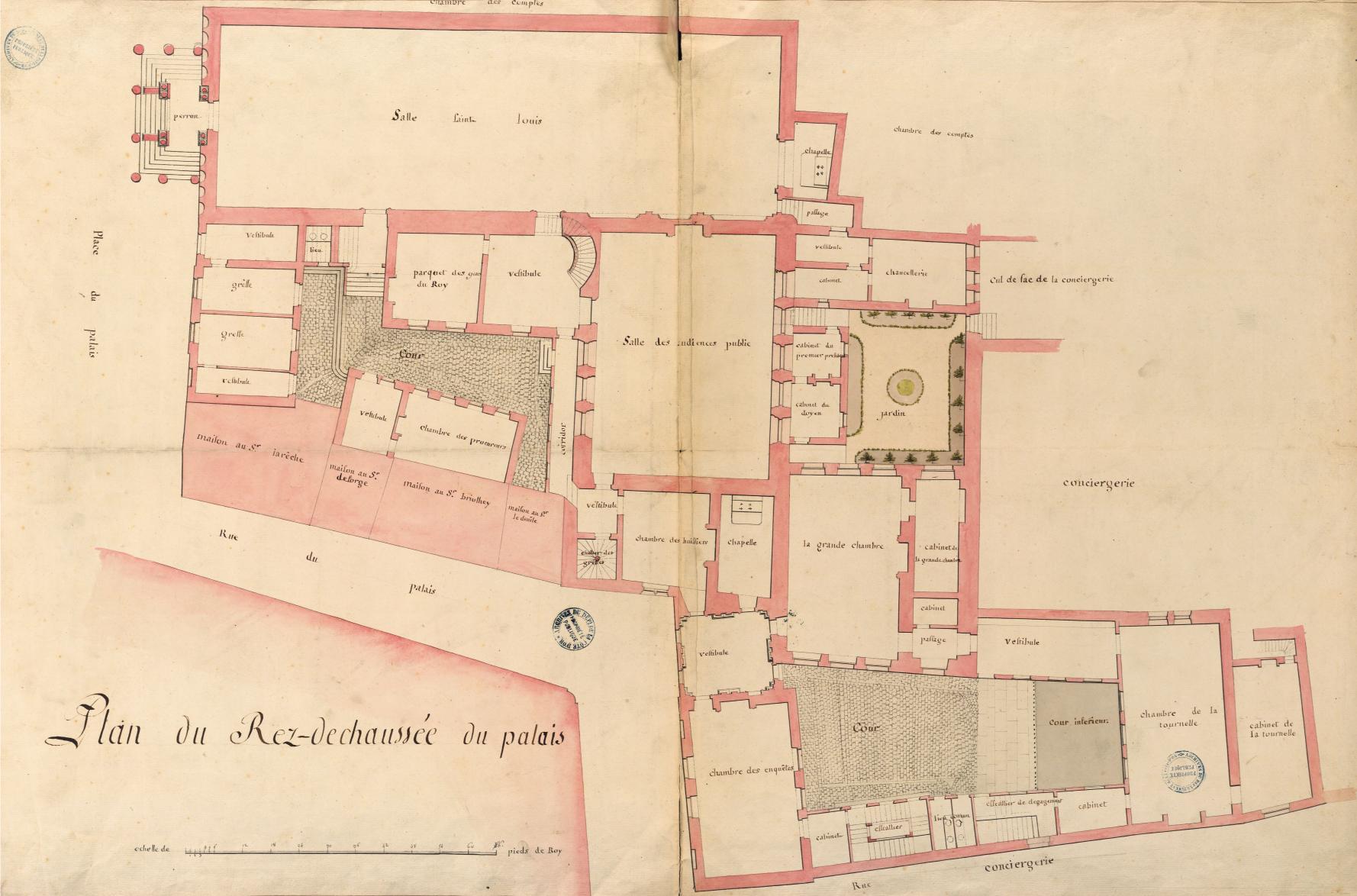

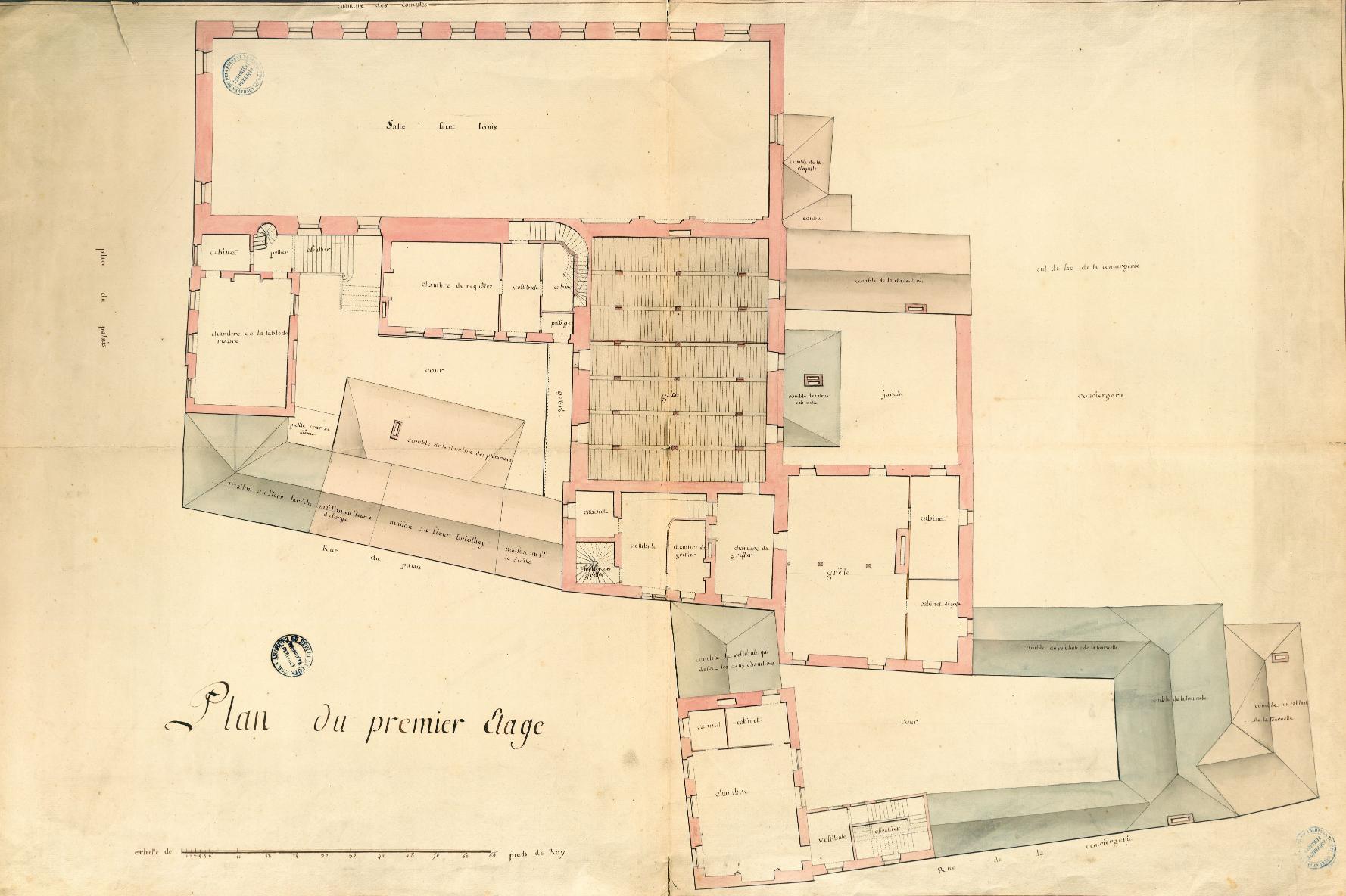

À l’ouest de l’îlot se trouvait, englobant la juridiction de la table de marbre, le palais du parlement dont la distribution subsiste pour l’essentiel.

ADCO, C 290-1 Plan du rez-de-chausée du Palais (fin du XVIIIe siècle) |

ADCO, C 290-2 Plan du premier étage (fin du XVIIIe siècle) |

Le porche sur colonnes donne accès à la salle Saint-Louis sur laquelle s’ouvre une chapelle et à la salle des audiences publiques, dite Chambre Dorée. Derrière celle-ci, le cabinet du premier président et celui du doyen, ouvrant sur un jardin qui subsiste de nos jours. Le parquet des gens du Roi occupe l’actuel bureau du chef de cabinet de la première présidente.

Par un corridor qui longe une cour pavée, on accède à la chambre des huissiers qui donne accès à un vestibule qui dessert la chambre des enquêtes et la grande chambre. En traversant celle-ci, on pénètre dans le vestibule de la chambre de la Tournelle éclairée sur une seconde cour pavée, sur deux niveaux. Le cabinet de la Tournelle communique avec la Conciergerie, c’est-à-dire la prison.

Plusieurs de ces pièces subsistent dans l’état dans lequel elles se trouvaient à l’époque de la levée de ce plan : si la grande chambre a été cloisonnée, les autres salles d’audience ont gardé leur volume et leur décor : plafond à caissons de Chambre Dorée datant de 1522, plafond peint d’époque Louis XIV pour la salle des enquêtes, plafond à la française de la chambre de la Tournelle et ses annexes.

On notera l’existence de quatre maisons particulières enclavées le long de la rue du Palais, actuelle rue Bouhier.

Plusieurs salles d’audience occupent cet étage : la salle de la Table de marbre qui a compétence pour les délits forestiers, la chambre des requêtes ainsi que le greffe de la cour.

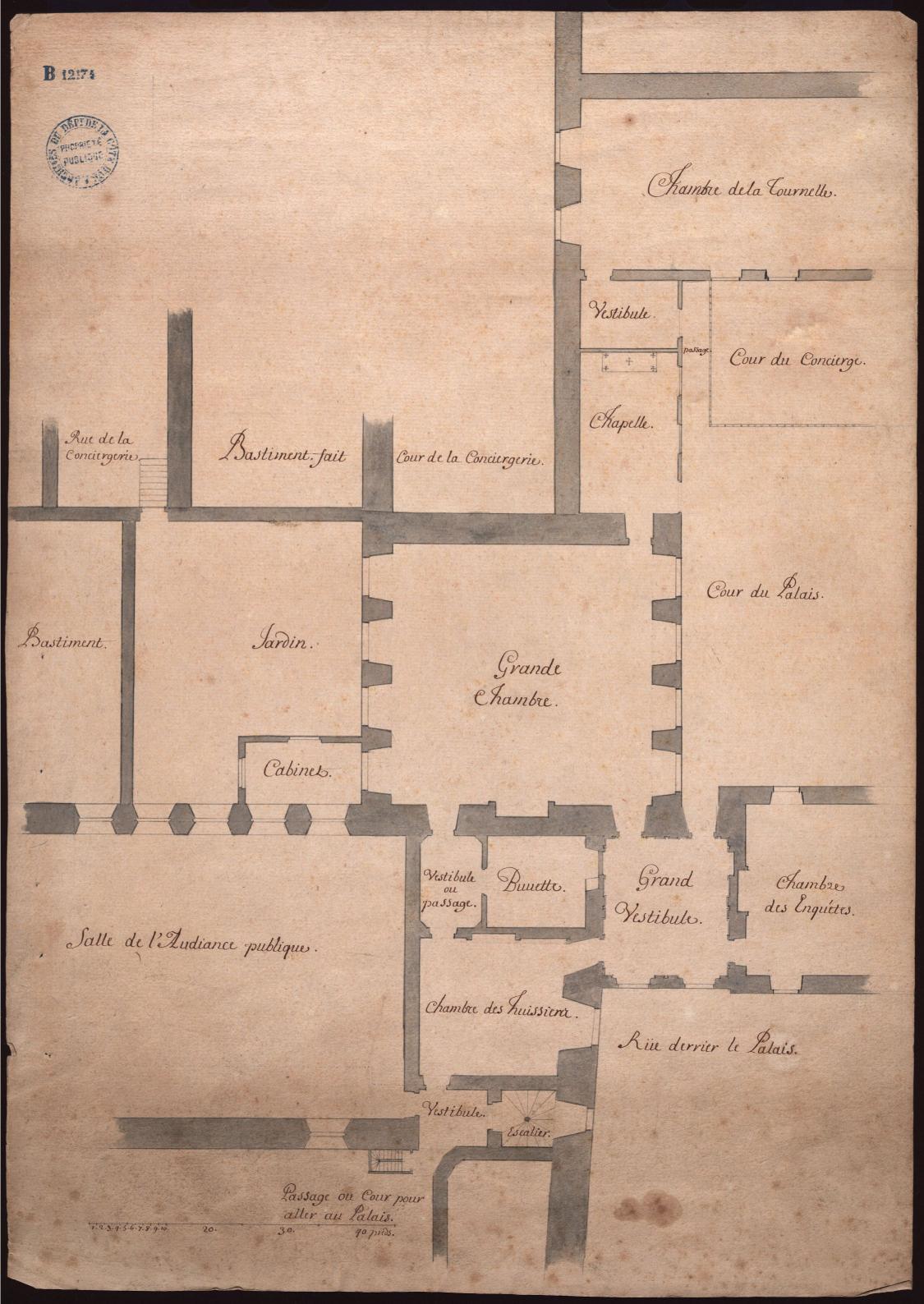

ADCO, B 12174 Plan de la Grand’chambre du Parlement (vers 1760) |

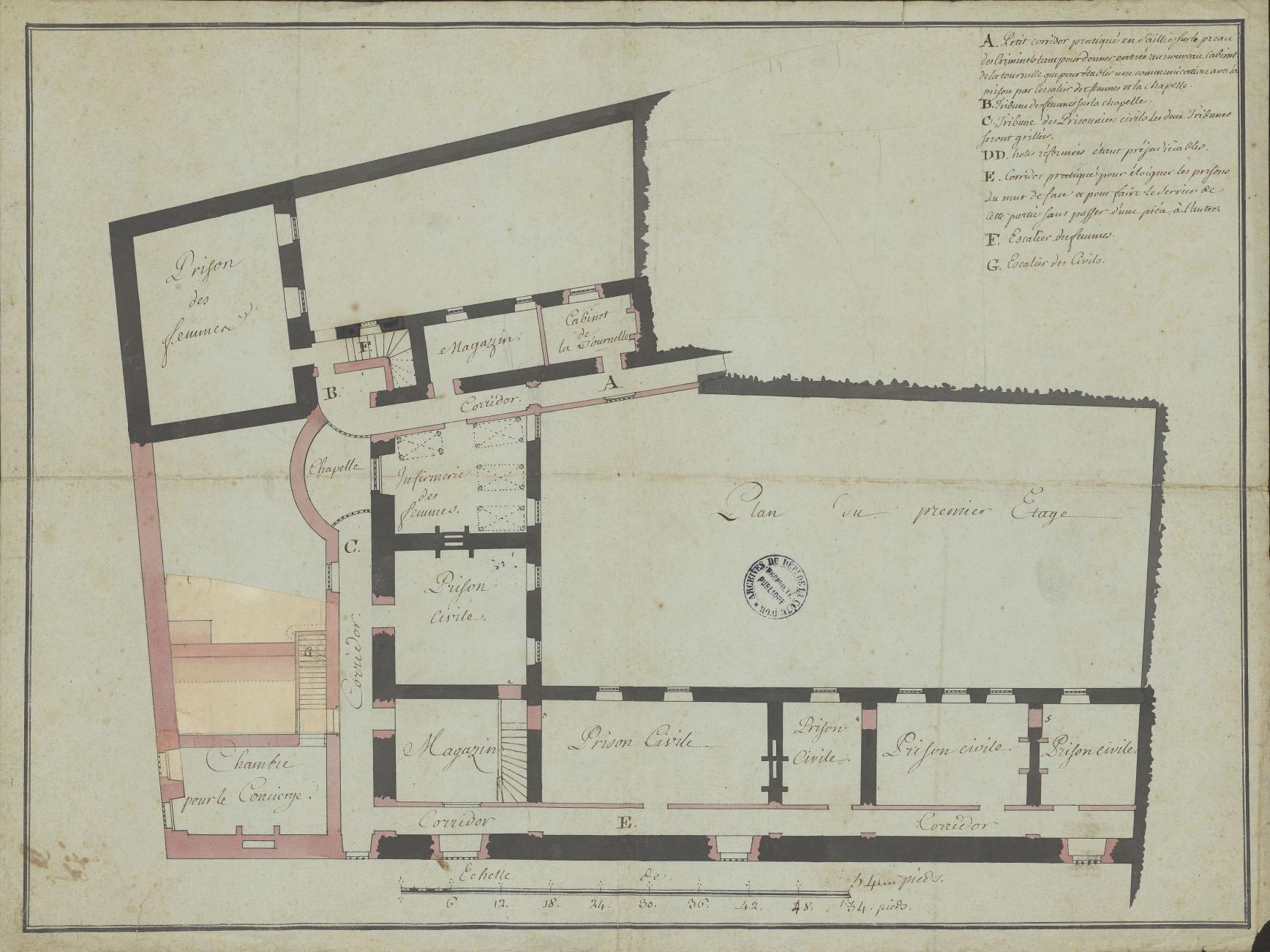

ADCO, C 290-3 Plan de la conciergerie (fin XVIIIe siècle) |

La Grande Chambre était la salle des audiences ordinaires de la cour ; la Chambre Dorée était surtout utilisée lors des audiences solennelles. Elle est ici mentionnée sous le nom de Salle de l’Audience publique. De nos jours, après cloisonnement, elle est partagée entre le cabinet de la première présidence et celui du secrétaire général, anciennement salle du Conseil de la cour.

Si la conciergerie, qui communiquait avec le Parlement, n’appartenait pas à proprement parler à cette institution, nous en présentons le plan afin de donner à voir la distribution d’un lieu de détention sous l’Ancien Régime, étant rappelé que l’emprisonnement n’était pas une peine mais le moyen de s’assurer des personnes poursuivies. Y étaient également enfermés les filles de mauvaise vie et les débiteurs récalcitrants.

La Conciergerie était située entre la rue du même nom, aujourd’hui rue Bouhier, la rue de la Madeleine, aujourd’hui rue Amiral-Roussin, et le cul-de-sac de la Conciergerie, impasse absorbée par l’actuelle cour d’honneur.

La cour de promenade correspond approximativement à l’actuelle cour de la chambre correctionnelle.

Incertitudes sur le devenir des locaux devenus sans affectation

Après leur suppression, Parlement, Chambre des comptes et Bureau des finances ne sont pas remplacés par de nouvelles institutions reprenant leurs attributions.

Dans un contexte de surabondance dans Dijon de biens immeubles désaffectés – pour l’essentiel des bâtiments conventuels –, se pose la question de la réutilisation de ceux du Parlement et de la Chambre des comptes ; la destruction de cette dernière est même proposée, la distribution de ses locaux se prêtant mal à une reconversion.

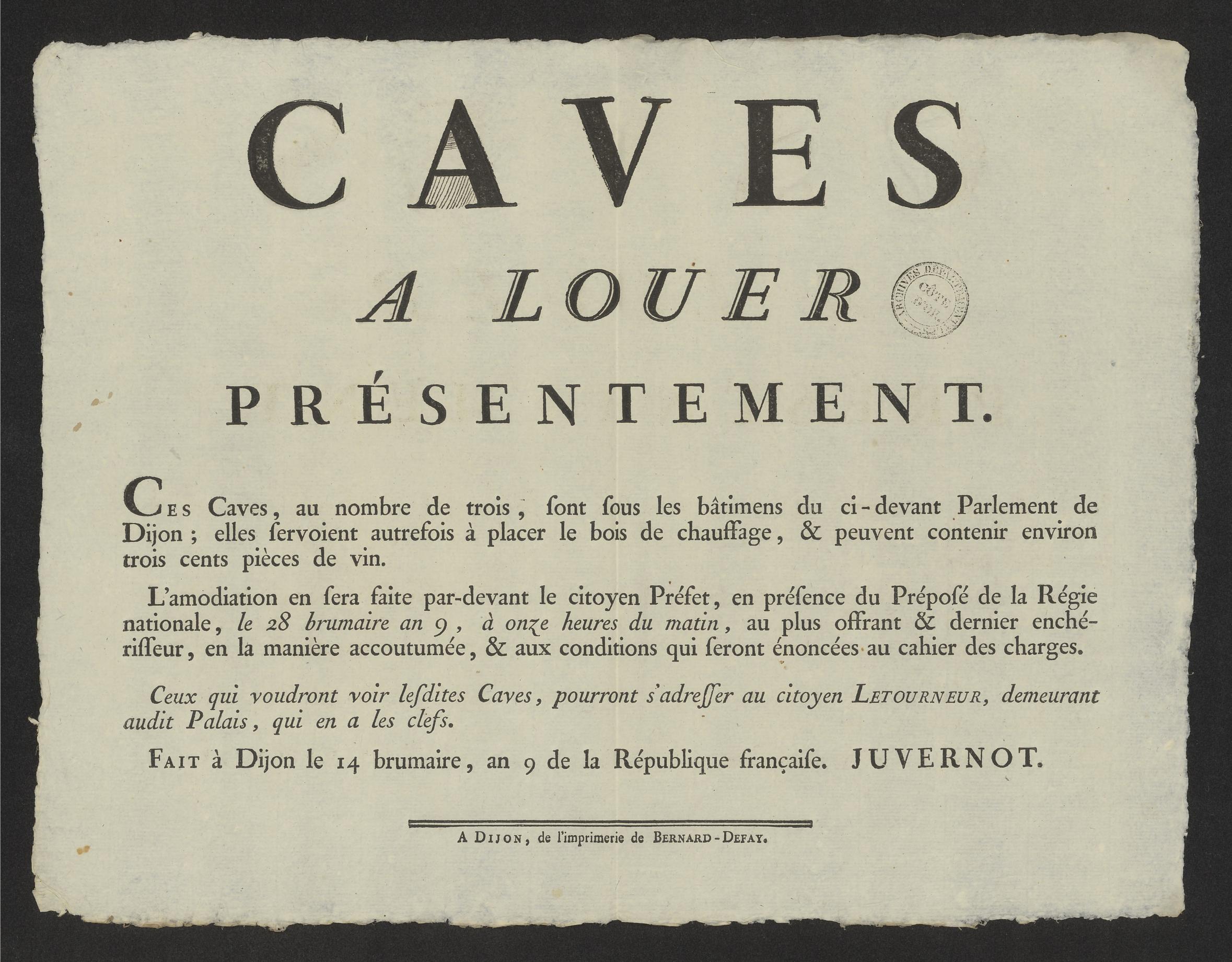

En attendant de leur trouver une nouvelle utilisation pérenne, certains espaces sont proposés à la location.

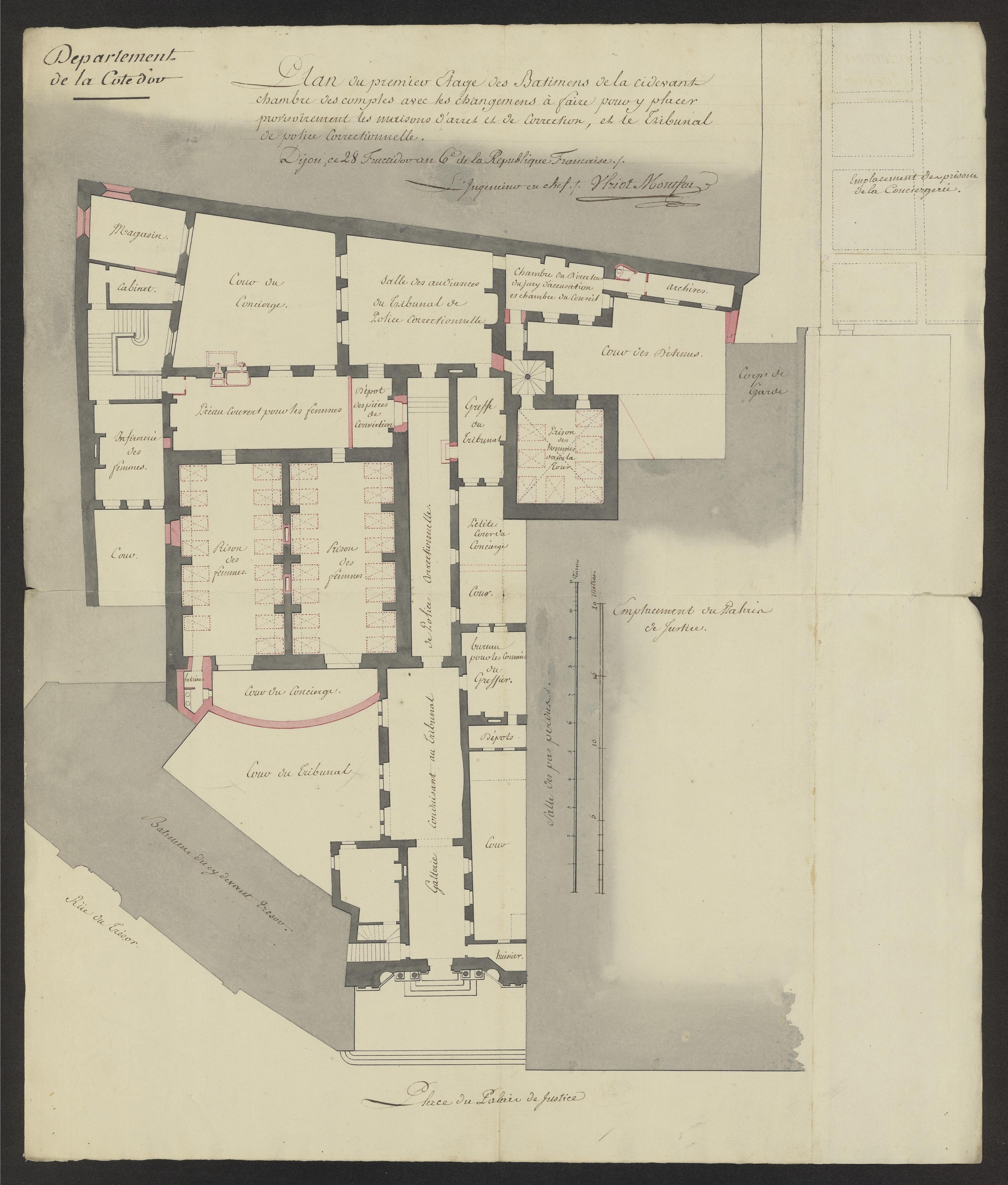

La création de la maison d’arrêt et de correction

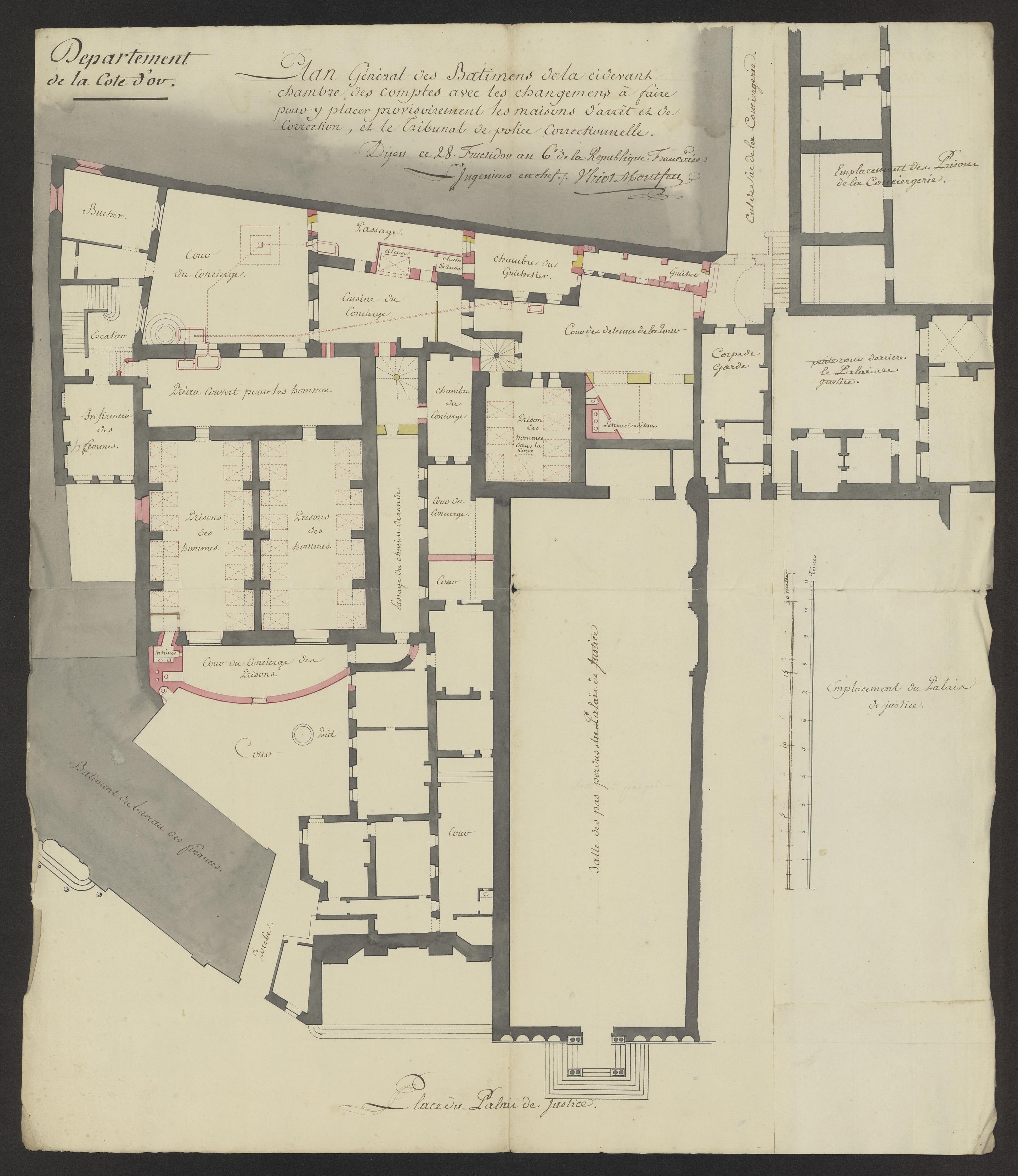

La conciergerie n’est pas adaptée aux nouvelles règles de détention des prévenus et des condamnés à des peines correctionnelles ; elle devient Maison de force et abrite les bagnards en attente de départ, tandis que le bâtiment de l’ancienne Chambre des comptes est provisoirement aménagé en établissement pénitentiaire : ses vastes locaux destinés à la conservation des archives, voûtés et dépourvus d’ouverture, pouvaient être à peu de frais convertis en geôles. Le Grand Bureau de la Chambre est dévolu au tribunal de police correctionnelle, compétent pour connaître des délits.

ADCO, 1 Q 569

Plan de l’étage : prison des femmes et salle d’audience

(an VI)

Les lavis roses représentent les travaux d’aménagements sommaires, notamment les conduits d’aération des prisons et la création de châlits pour le couchage des détenus dans les anciens locaux des archives du XVIIe siècle et la tour du Trésor, d’époque médiévale. La salle des audiences correctionnelles occupe l’ancien Grand Bureau de la Chambre des comptes.

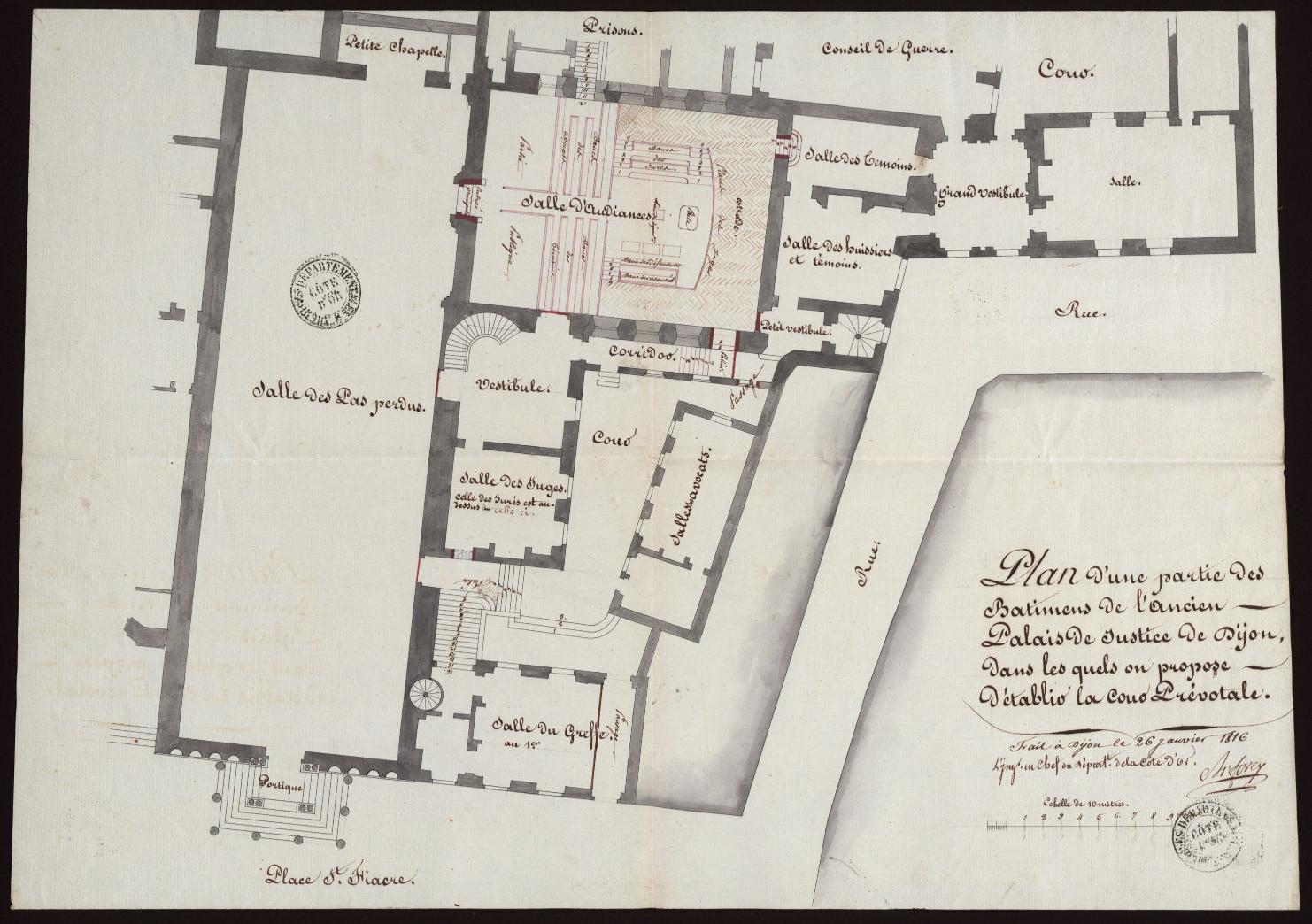

L’installation de la cour d’assises puis de la cour d’Appel dans la Restauration

Initialement établie dans l’ancien Palais des États, la cour d’assises est transférée vers 1811 dans l’ancien parlement où la Chambre dorée apparaît propre à la recevoir. Un peu plus tard, c’est la cour d’appel qui la rejoint et occupe le bâtiment de l’ex-cour souveraine.

Cette réinstallation dans des locaux judiciaires ne donne pas lieu à d’autres travaux que ceux d’aménagements mobiliers, notamment, sous la Restauration, pour abriter la cour prévôtale, juridiction d’exception compétente pour juger les menées séditieuses des opposants au retour des Bourbons.

On notera que l’aménagement de la Chambre Dorée est très proche de son aspect actuel.

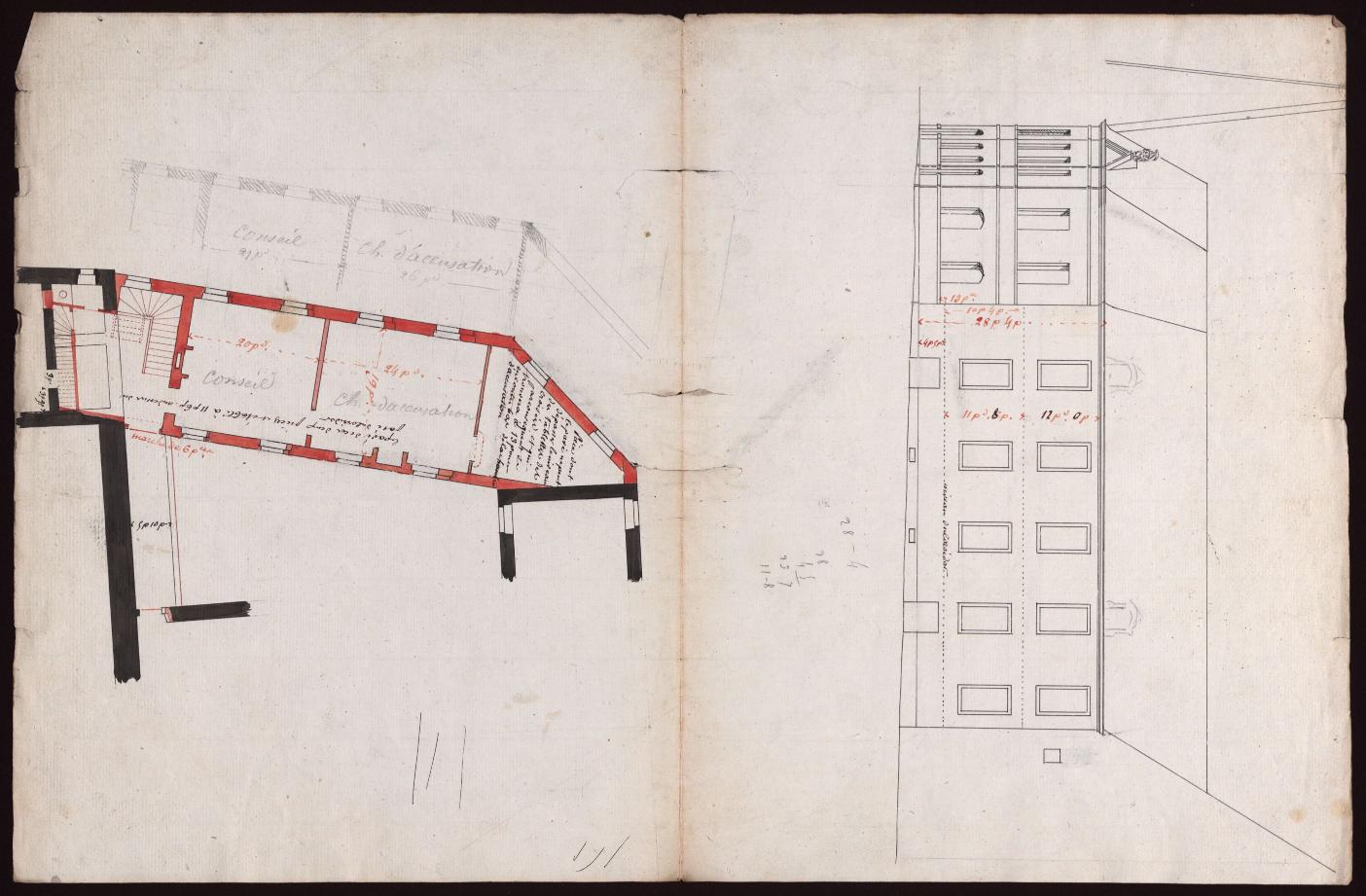

ADCO, 4 N 4 103

Plan en vue d’établir une cour prévôtale dans l’ancienne Chambre dorée

(1816)

L’extension du tribunal civil de première instance

Vers 1818, on songea à agrandir le tribunal civil de première instance installé dans le bâtiment de l’ancien bureau des finances en lui affectant la partie de l’ancienne cour des comptes donnant sur la place du Palais. Le parti architectural initial prévoyait de conserver, en le déplaçant, l’intéressant portail baroque, vestige du bâtiment des comptes.

Le conseil général des bâtiments civil n’agréa pas ce projet, jugé dissymétrique et donc peu harmonieux, et préconisa une réplique pure et simple de l’aile de l’ancienne Table de marbre, de sorte que le portail fut détruit et que Dijon perdit l’un de ses rares ouvrages d’architecture baroque.

Source : façade (partie gauche)

base ARCHIM, Archives nationales, F/21/1880 (1820)

L’extension du tribunal civil de première instance

ADCO, 4 N 4 104

Plan du bâtiment construit entre la façade du Palais et le bâtiment du bureau des finances à l’emplacement du portail de la chambre des comptes

(vers 1820)

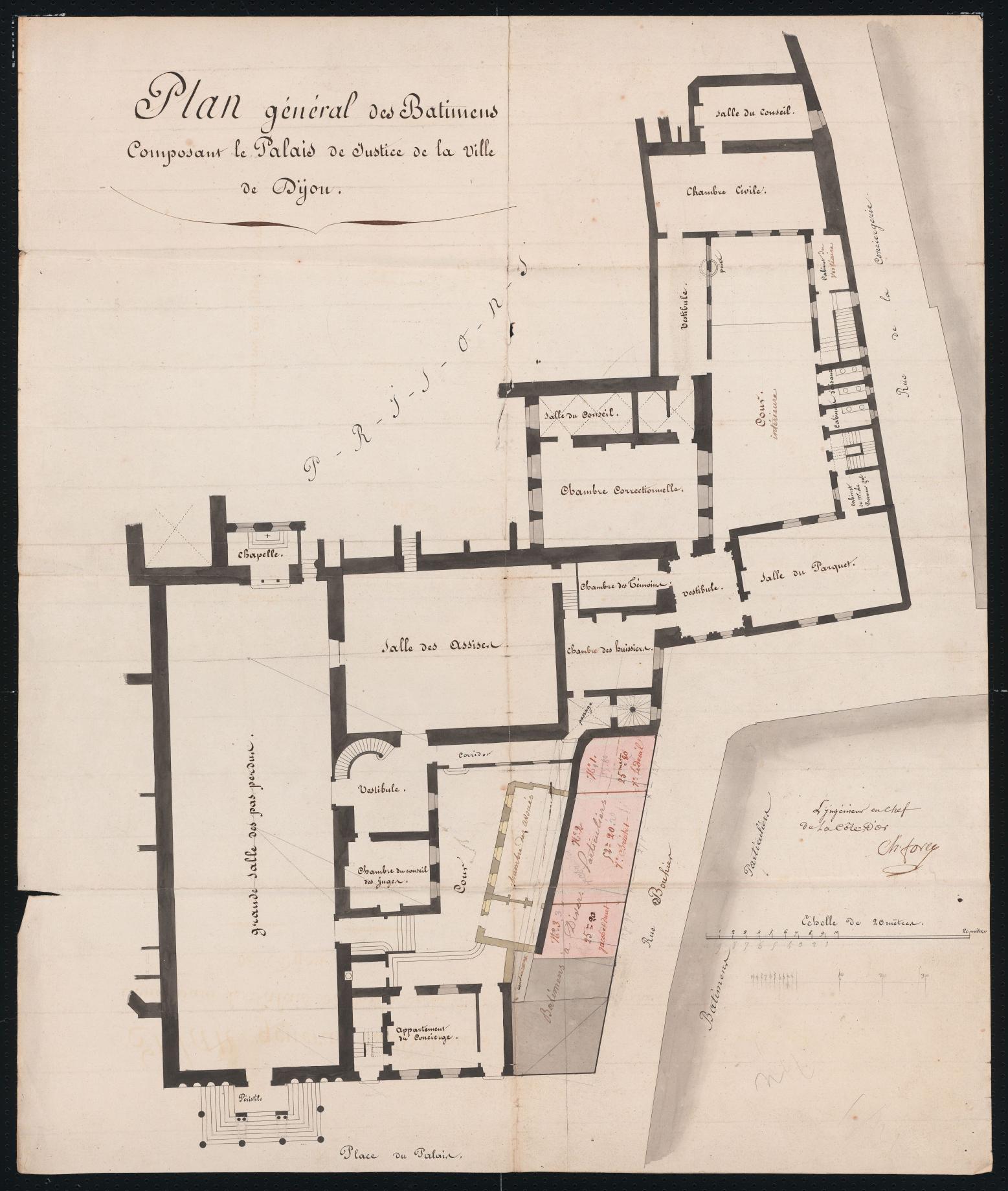

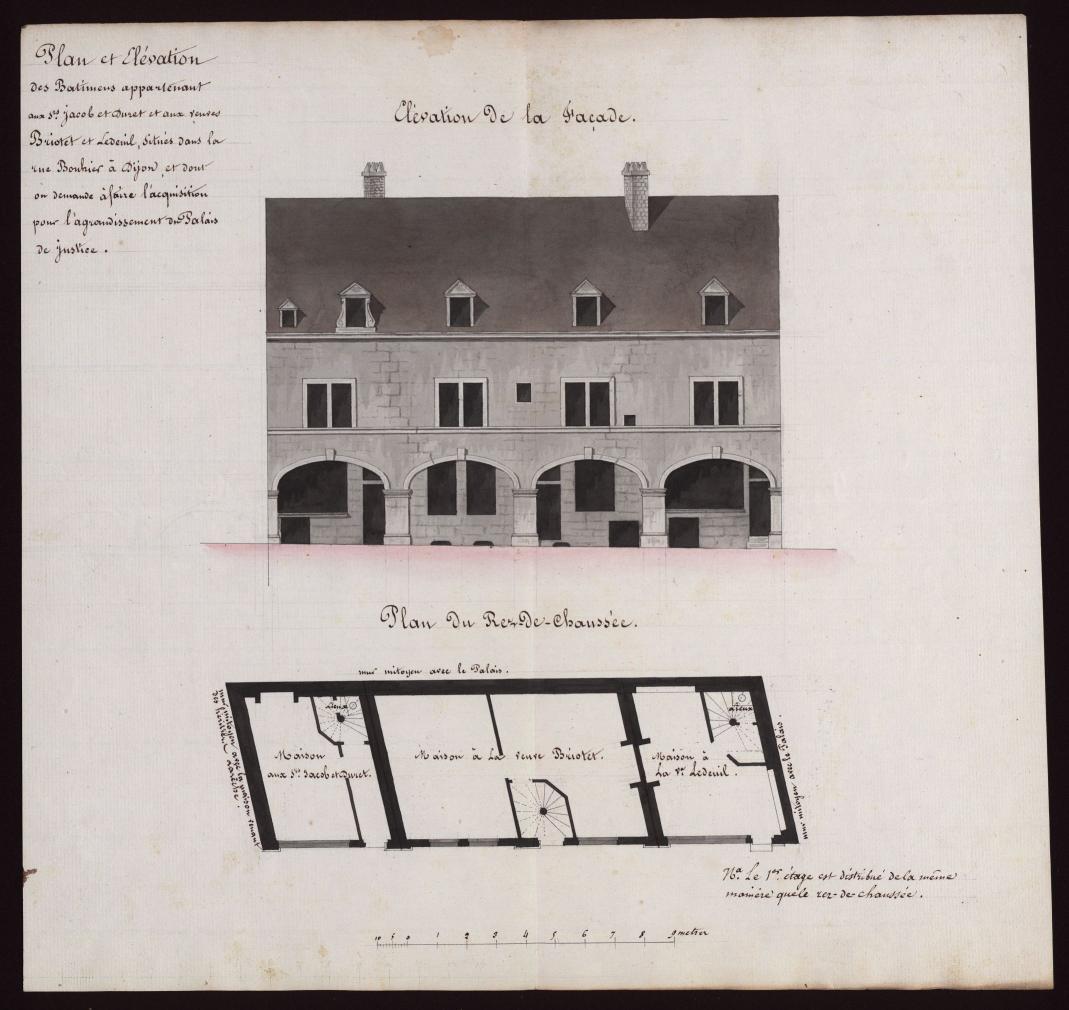

La nouvelle aile du greffe

Plusieurs maisons particulières, à vocation commerciale ou artisanale, rue Bouhier, étaient enclavées dans le Palais et constituaient un risque d’incendie. Ce motif, joint à la constatation de l’exiguïté des locaux du greffe, déterminèrent leur acquisition et l’édification d’un nouveau bâtiment.

On note qu’à cette époque la cour d’assises occupe la Chambre Dorée, la chambre correctionnelle l’ancienne Grand’chambre et la chambre civile la Tournelle, tandis que le Parquet général est installé dans ce qui fut la chambre des enquêtes.

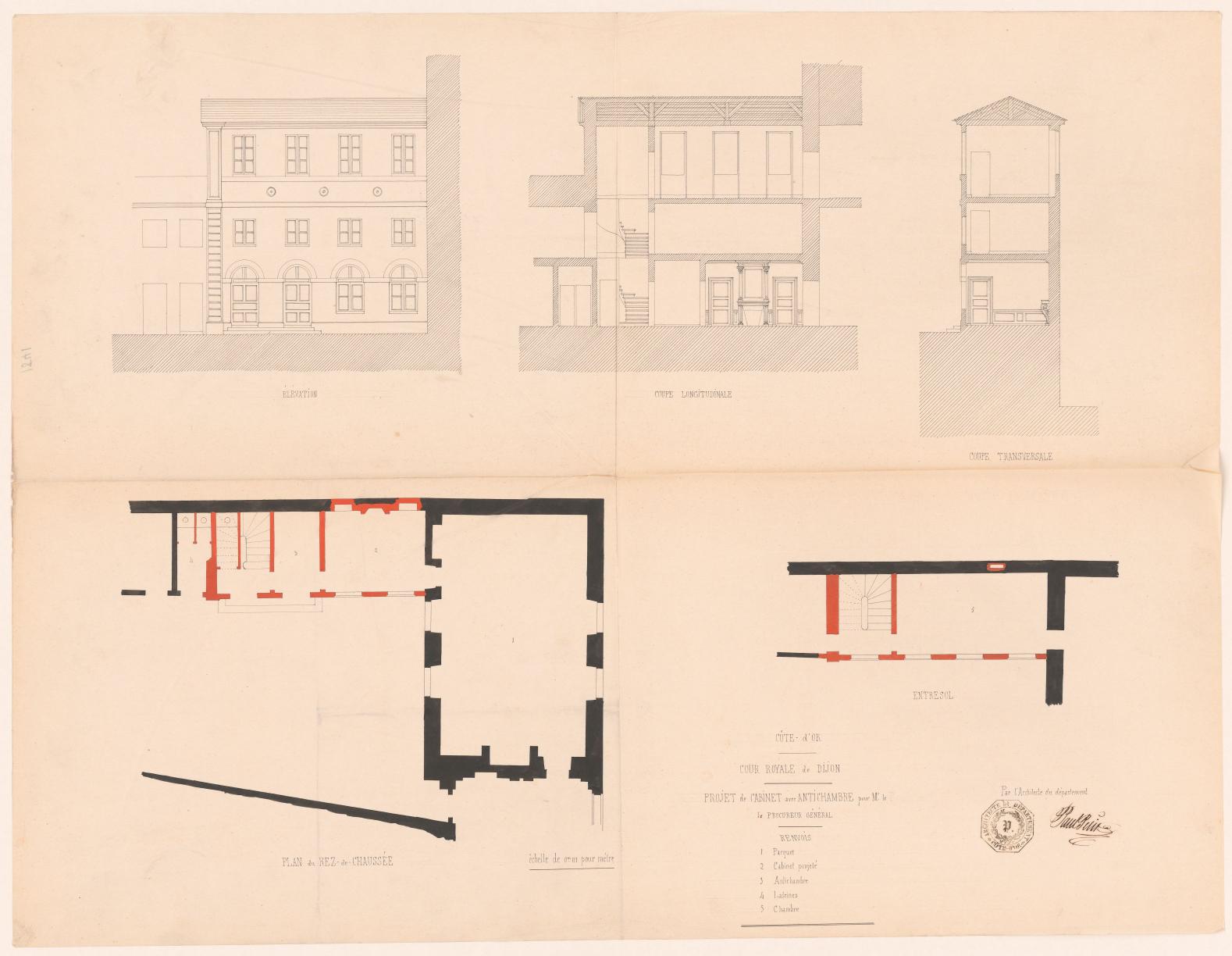

Le nouveau cabinet du procureur général (1841)

Initialement installé dans la salle des enquêtes de l’ancien Parlement, le procureur général y était à l’étroit : il partageait cette pièce avec les magistrats de son parquet, séparé de ceux-ci par une simple cloison qui, pour ne pas endommager le plafond peint par Revel sous le règne de Louis XIV, ne montait pas jusqu’à celui-ci, ce qui interdisait toute conversation confidentielle. Vers 1841, il fut décidé, afin de lui procurer de meilleures conditions d’exercice de ses fonctions et de disposer de nouveaux bureaux, de bâtir une aile attenante à cette pièce, en recourant à un mode de construction allégé, le mur étant renforcé par des tirants métalliques permettant un moindre recours à la maçonnerie. Ainsi le procureur général restait en communication avec ses collaborateurs, à proximité de la salle d’audience pénale, alors située dans la salle de la Tournelle.

ADCO, 4 N 4 95

Élévations et plans des locaux du parquet général, l’extension lavée en rouge

(vers 1841)

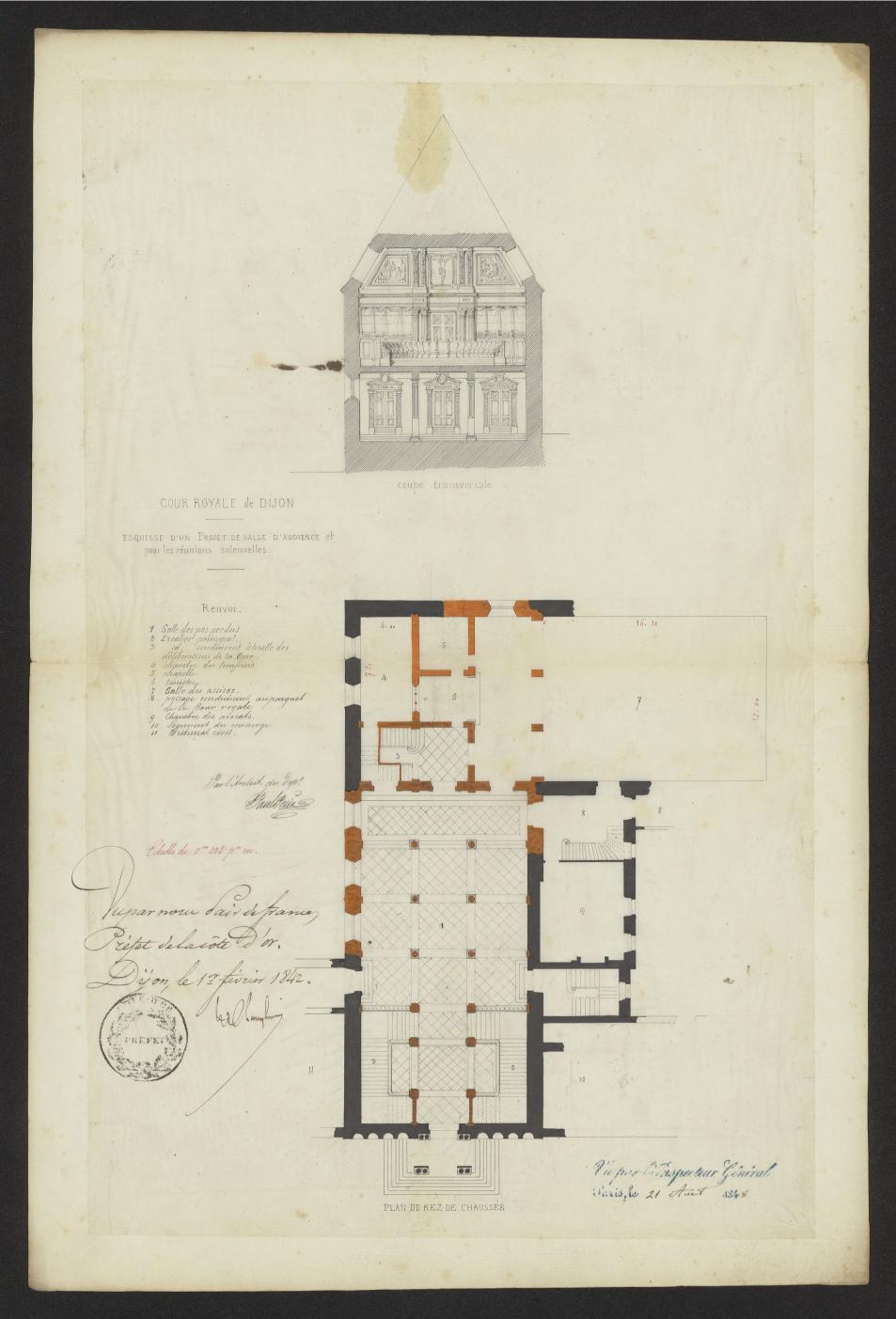

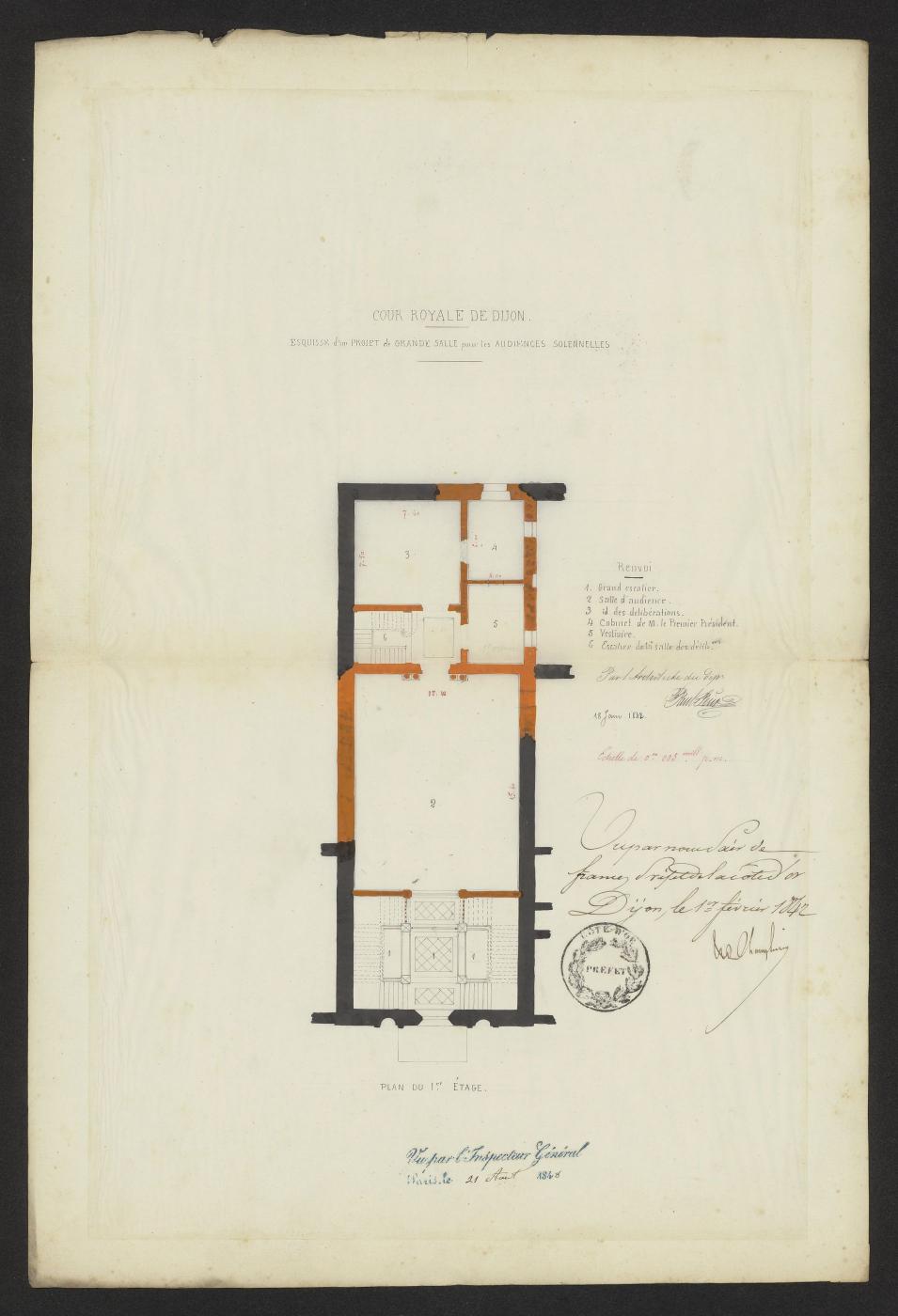

Un projet inabouti : la division de la salle Saint-Louis (1842)

Tout comme le parquet général, le siège manquait de bureaux et de salles d’audience : la salle Saint-Louis offrait un espace jugé sous-utilisé. En 1842, on envisagea de la scinder dans le sens de la hauteur et de la raccourcir, afin de créer, à l’étage, un nouveau prétoire. La salle basse aurait été envahie de piliers et en dépit du raccourcissement de la pièce, son volume aurait été sensiblement altéré. Élément positif de ce projet, l’architecte proposait la réutilisation de la grille et de la porte sculptée de l’ancienne chapelle, et celle du plafond sculpté du grand bureau de la chambre des comptes, datant du milieu du XVIIe siècle, toujours présent dans la maison d’arrêt, dans la geôle des femmes. Les travaux ne furent pas réalisés.

Le plan de restauration totale initié en 1855 : création de la salle de la cour d’assises

Le transfert de la maison d’arrêt dans de nouveaux locaux, rue d’Auxonne, laisse inoccupée l’ancienne chambre des comptes. Cela donne l’occasion de démolir les bâtiments à nouveau devenus inutiles, d’édifier une salle destinée à la cour d’assises de la Côte-d’Or et de restaurer la salle Saint-Louis.

La salle d’assises est le pendant de la Chambre Dorée qui lui fait face : justice civile et justice criminelle sont rendues par les mêmes magistrats, dans des prétoires analogues.

C’est de cette époque que date l’aspect de cette salle des pas perdus, au décor gothicisant suivant la mode du temps, mais dont le volume a été respecté.

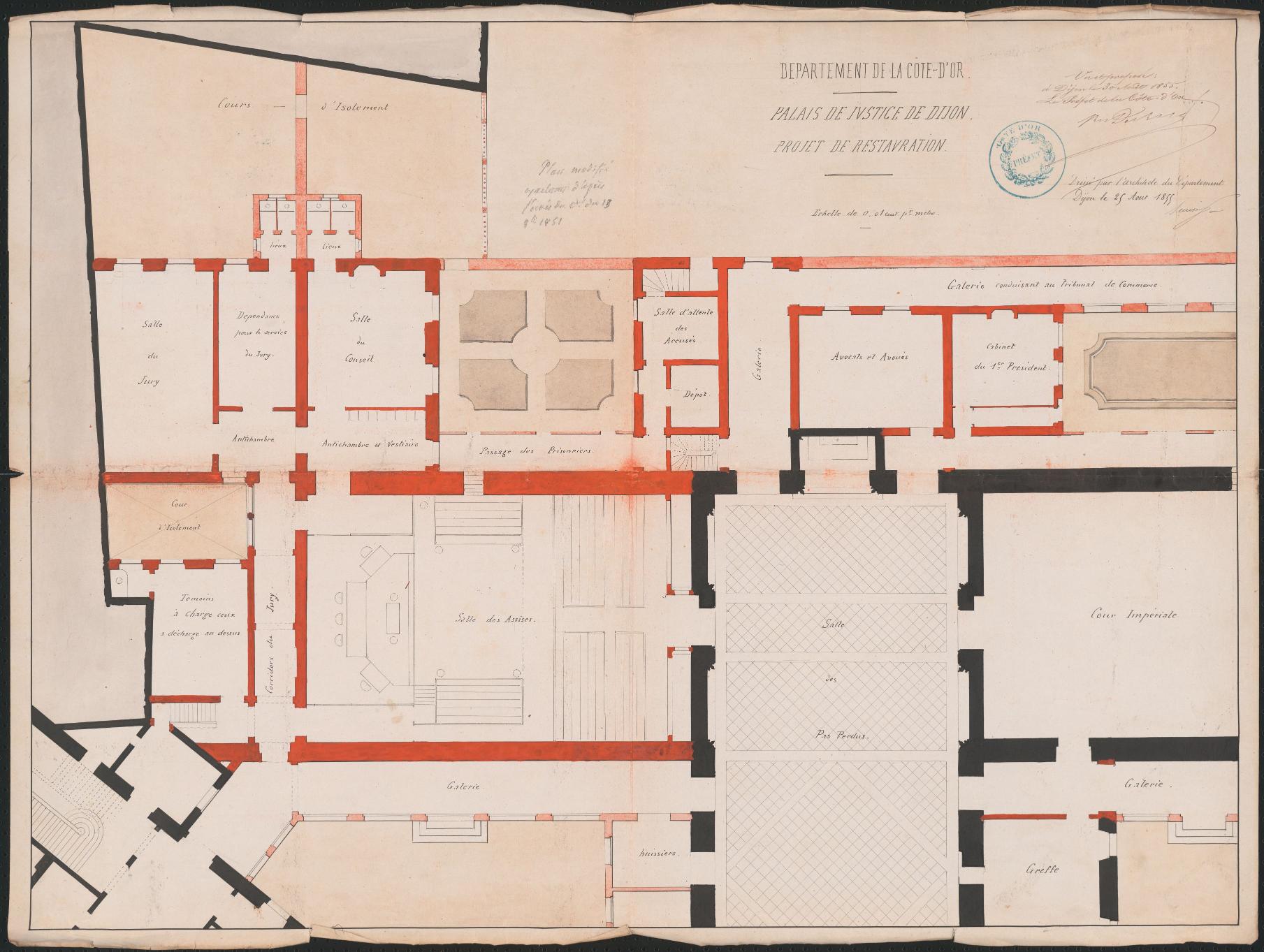

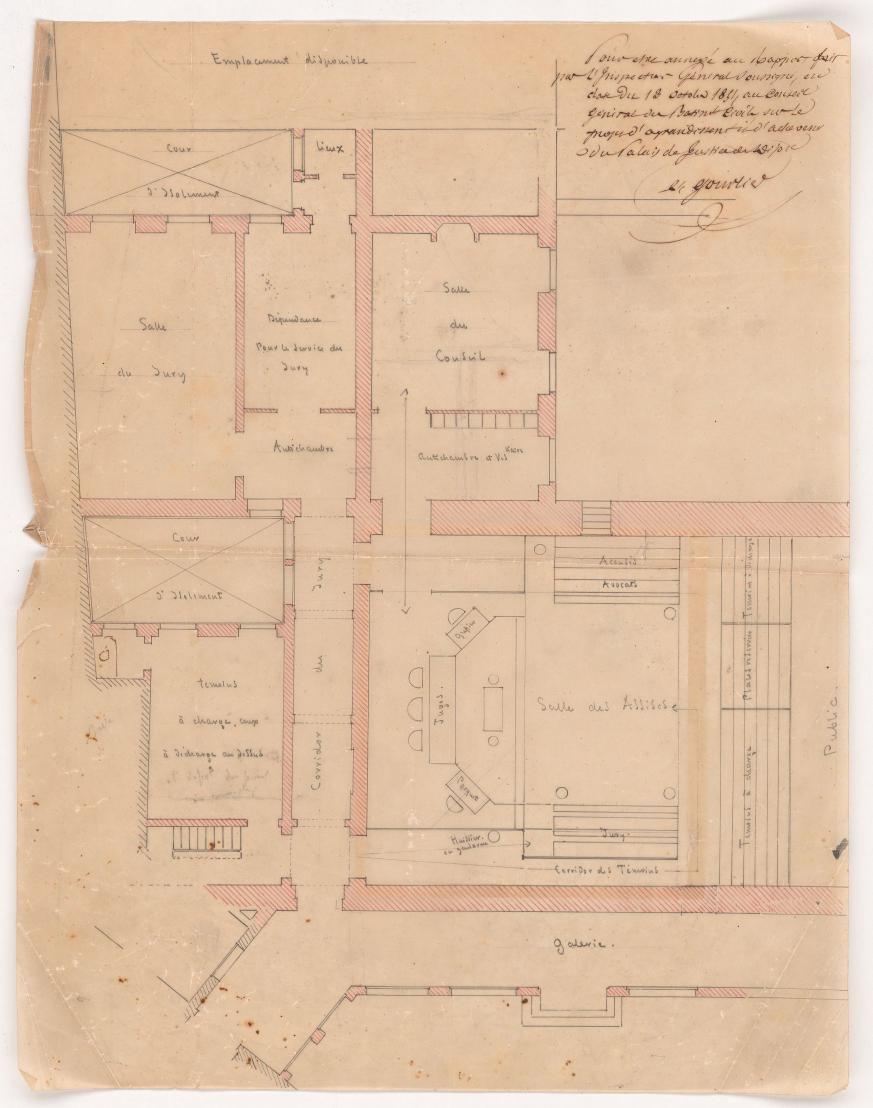

ADCO, 4 N 4 89

Plan des nouveaux bâtiments créés à la place des locaux de la maison d’arrêt supprimée, destinés à abriter la cour d’assises

(1855)

Le plan de restauration totale initié en 1855 : création de la salle de la cour d’assises

ADCO, 4 N 4 89

Plan de distribution de la salle d’audience de la cour d’assises

On note que, suivant l’usage de l’époque, le jury ne siège pas avec la cour : les jurés sont placés en face de l’accusé.

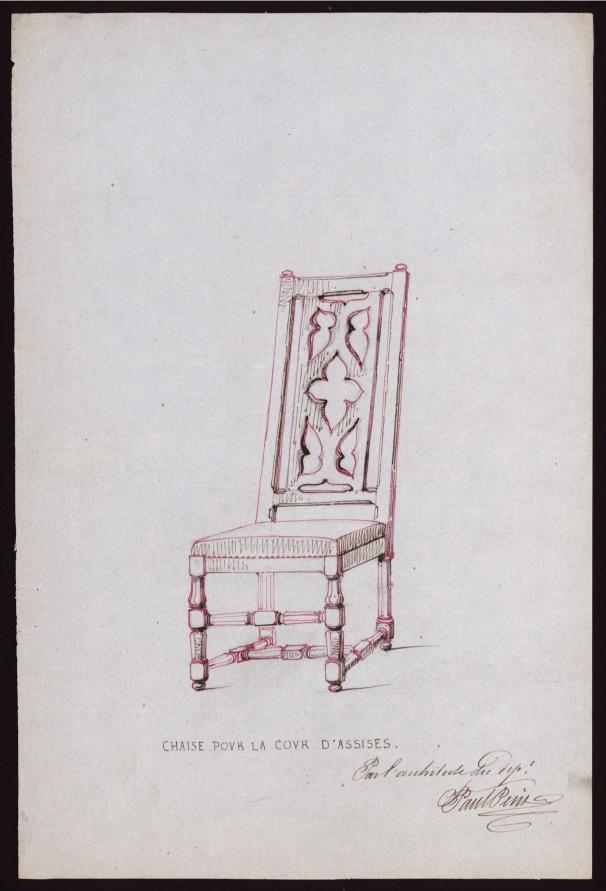

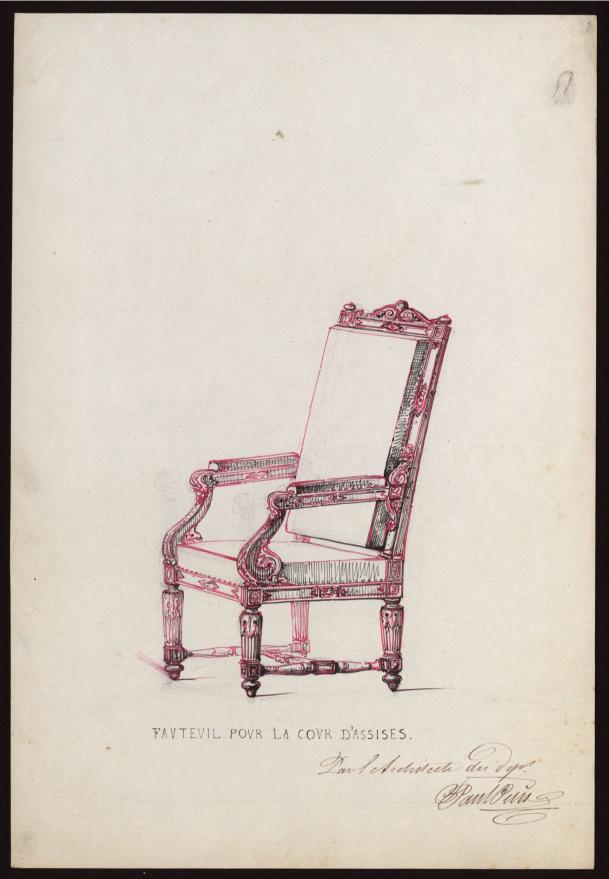

Création nouvelle, la salle de la cour d’assises se devait d’être dotée d’un mobilier dont la solennité répondait à sa fonction. L’architecte Paul Petit donna le dessin des sièges qui lui étaient destinés.

|

|

| ADCO, 4 N 4 102 : Chaise et fauteuil pour la Cour d’assises (1855) | |

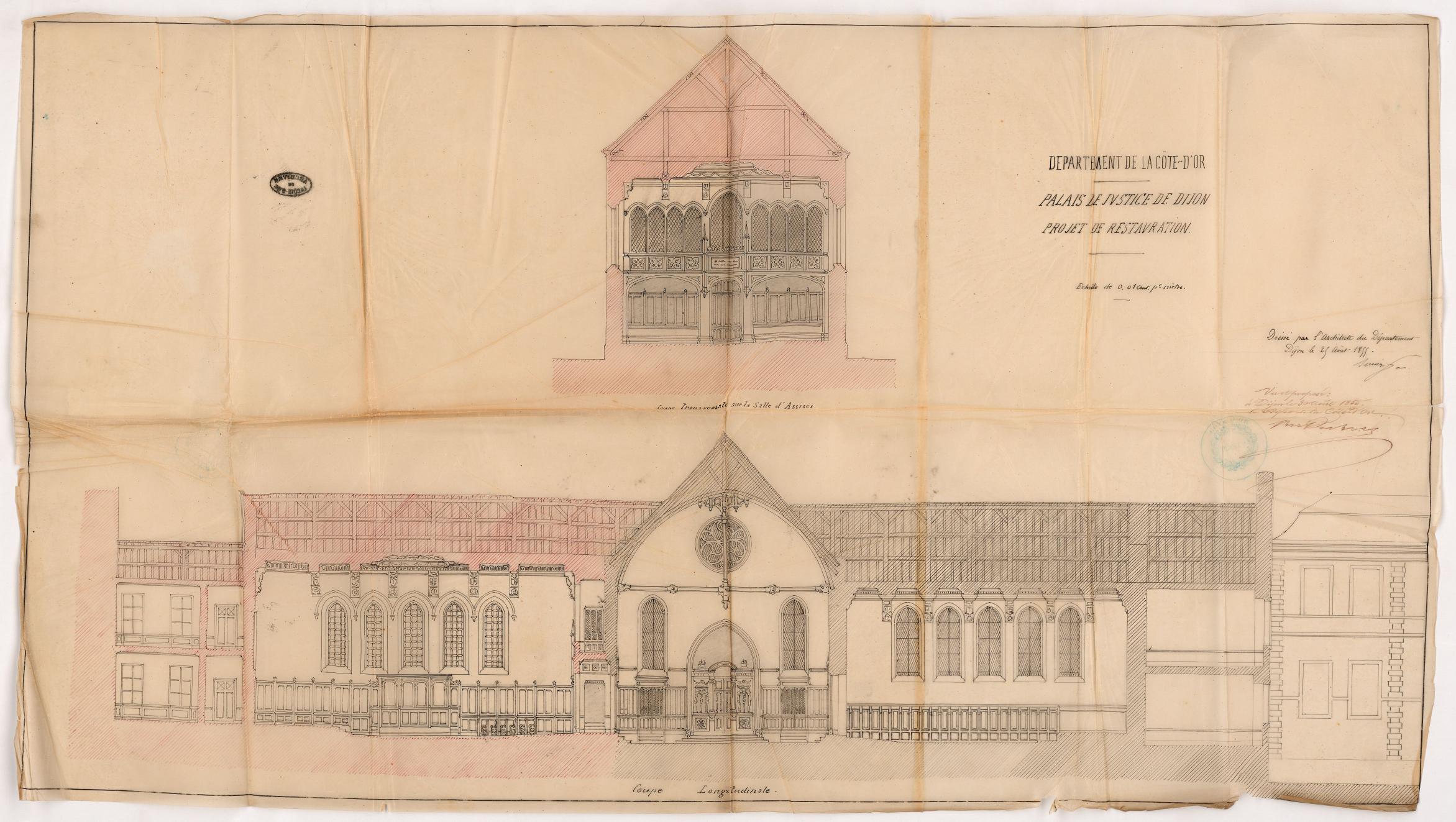

ADCO, 4 N 4 89

Palais de justice de Dijon, projet de restauration par l’architecte Jean-Philippe Suisse

(1855)

En haut, coupe transversale de la salle de la cour d’assises, montrant la tribune.

En bas, coupe longitudinale :

à gauche : la salle des assises,

au centre : la salle Saint-Louis,

à droite : la Chambre Dorée qui a servi de modèle à la nouvelle salle.

On note que l’architecte, dans un souci de symétrie étranger à l’esprit médiéval, a déplacé la chapelle et sa grille pour les placer au milieu du mur du fond de la salle et a ménagé dans ce mur une rosace qui est une création.

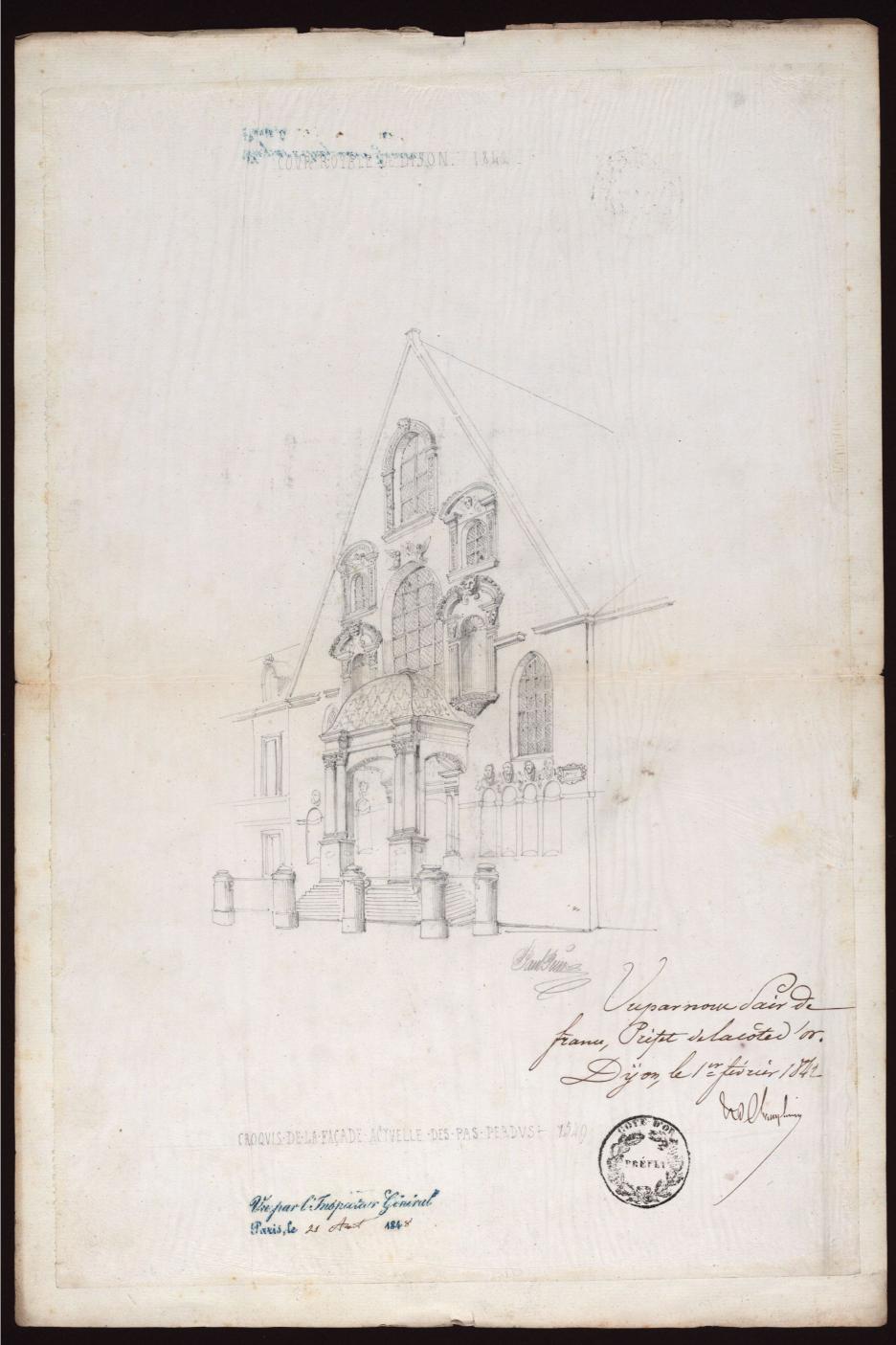

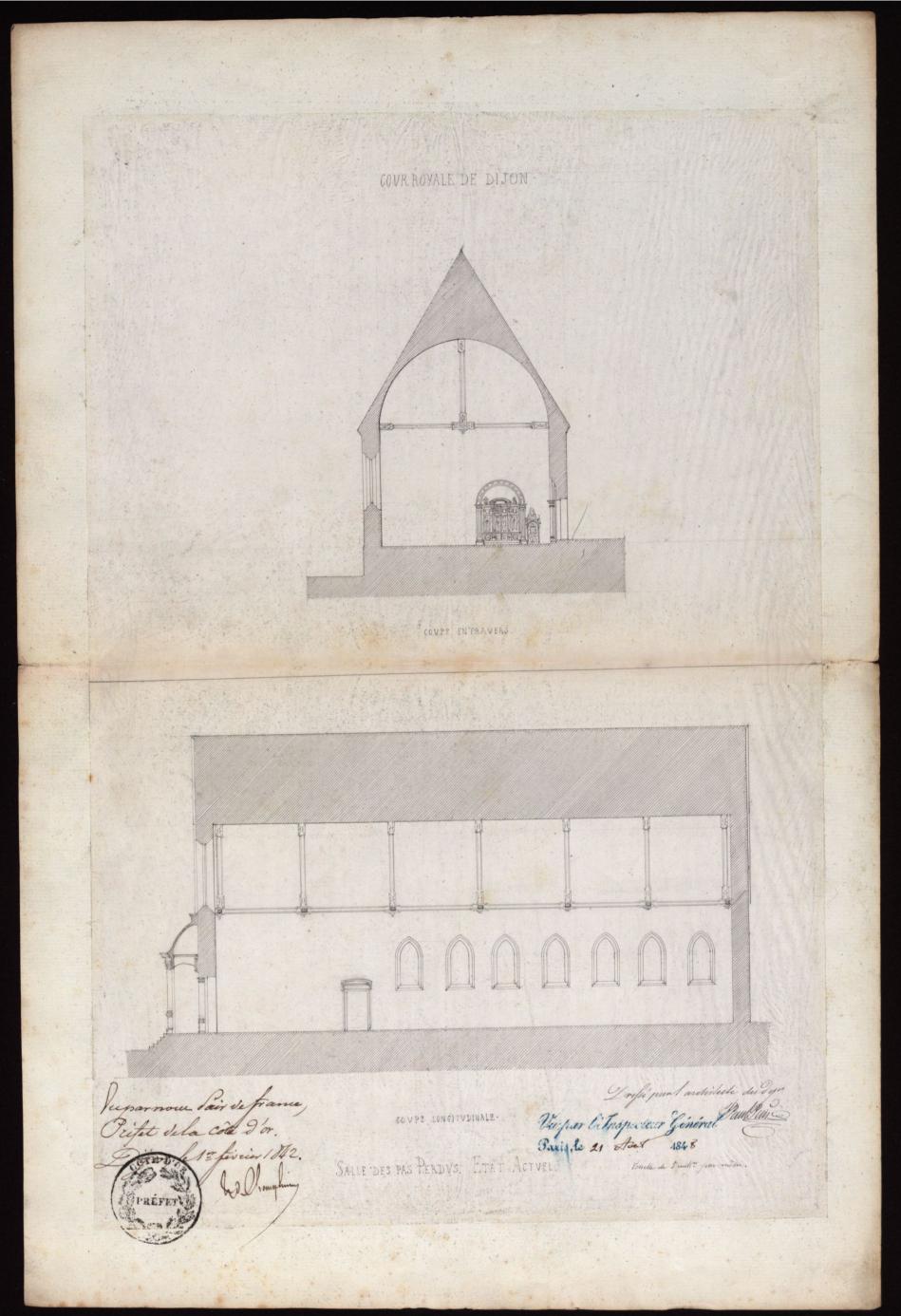

Aspects de la salle Saint-Louis avant sa restauration (1848)

ADCO, 4 N 4 91 |

ADCO, 4 N 4 89 |

| Palais de justice de Dijon, projet de restauration par Jean-Philippe Suisse (1855) | |

Il y a lieu de noter le déport à droite des portes de la chapelle.

L’architecte centrera la grille et retirera la petite porte jugée non susceptible de réutilisation car trop étroite.

Reléguée dans les combles où le concierge la faisait voir aux amateurs de sculpture Renaissance moyennant une petite gratification, elle fut l’objet d’une offre d’achat au prix de mille francs de la part d’un visiteur, ce qui détermina le Préfet à proposer au Conseil général de la remettre au musée de Dijon, où elle se trouve encore, au grand dam du premier président qui fit valoir, en vain, que cet objet était la propriété de l’État et non du département.

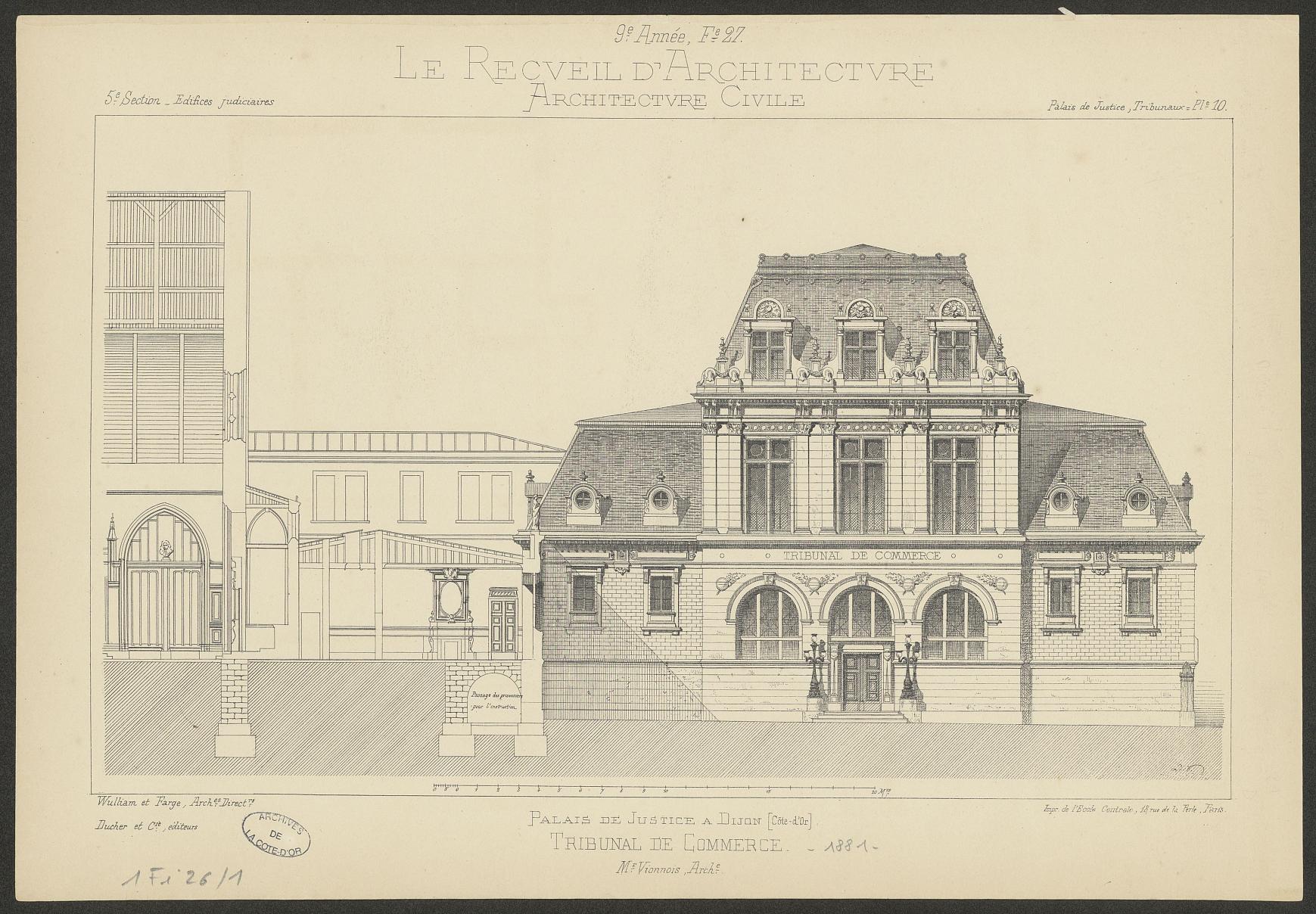

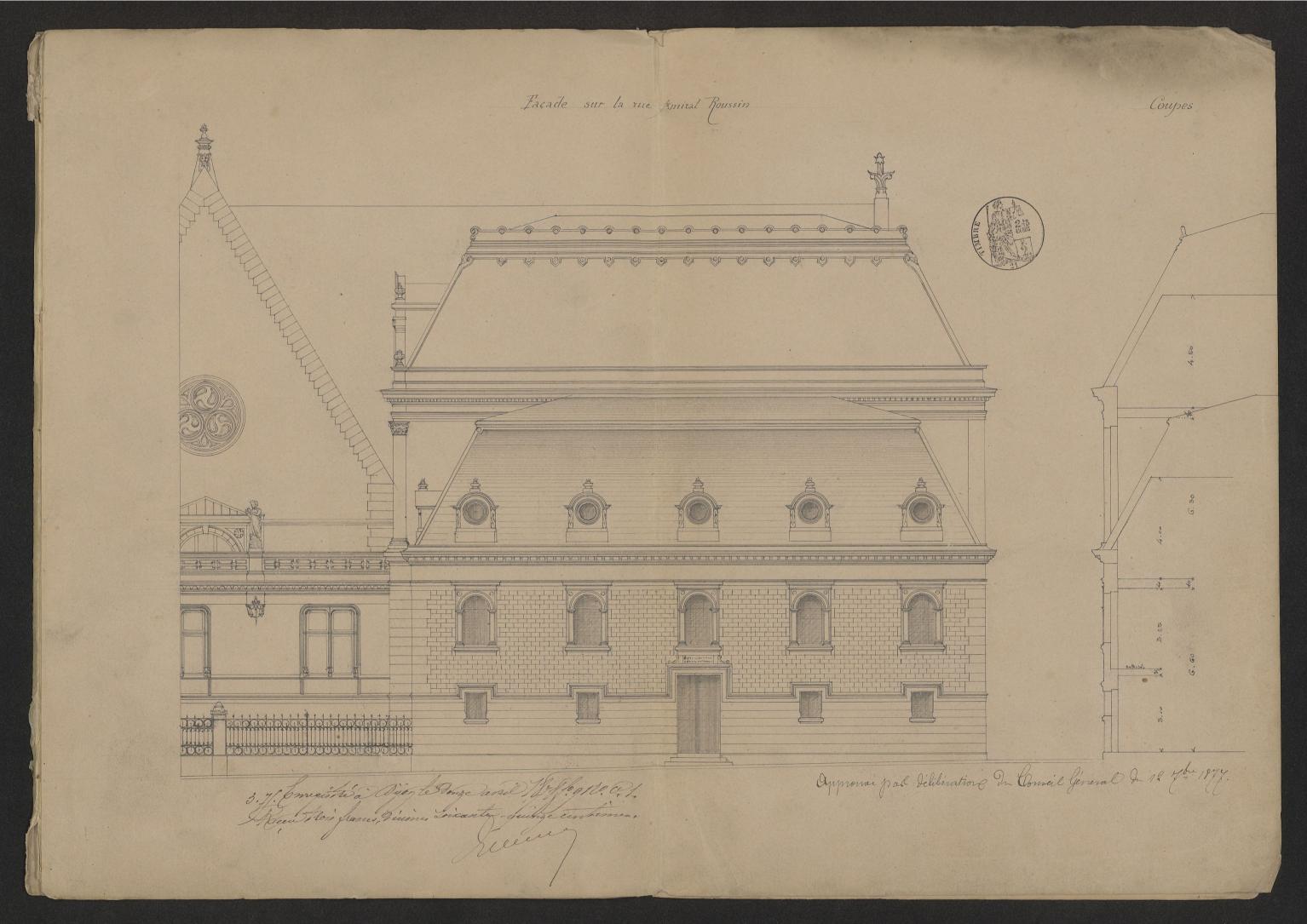

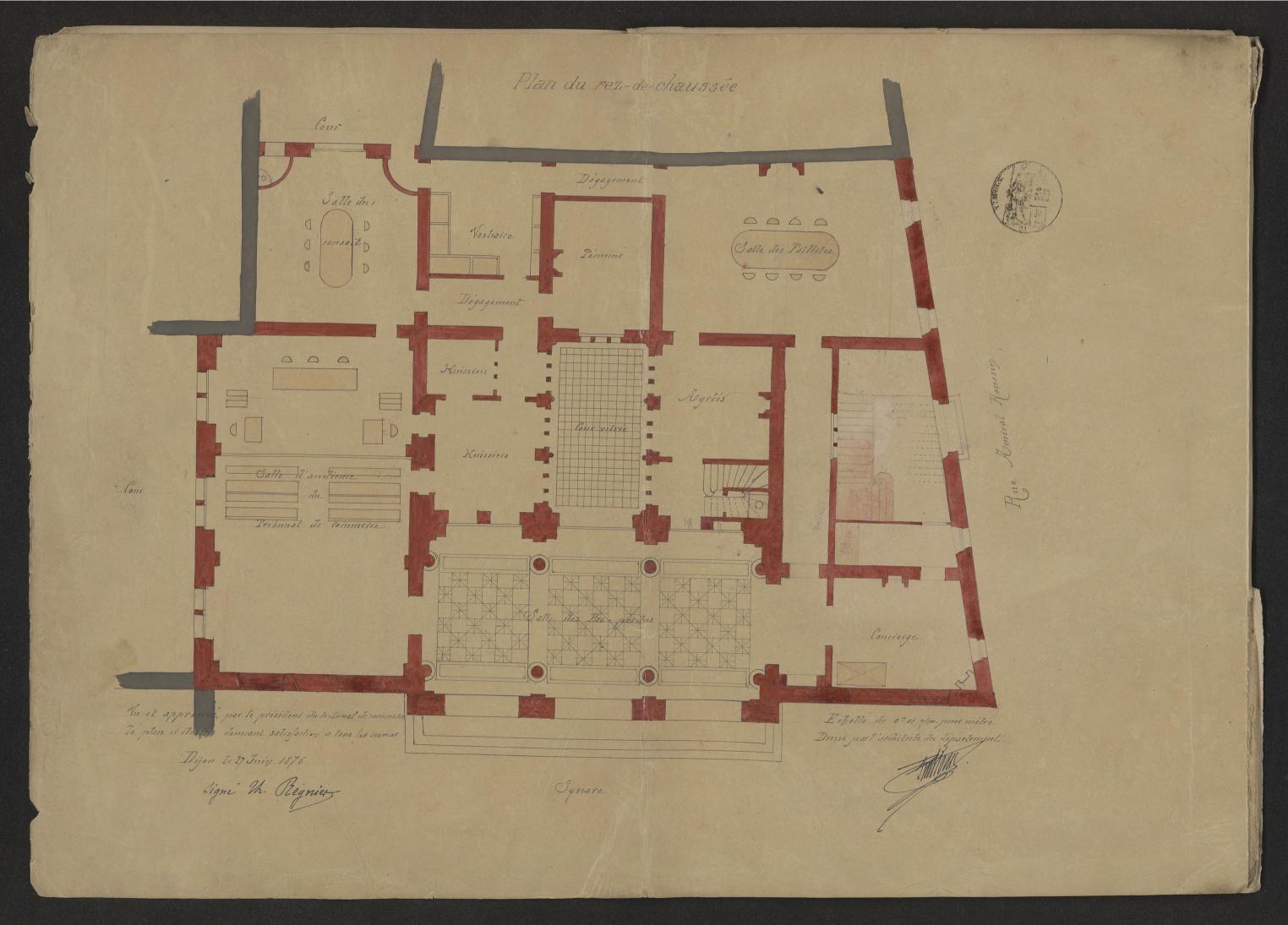

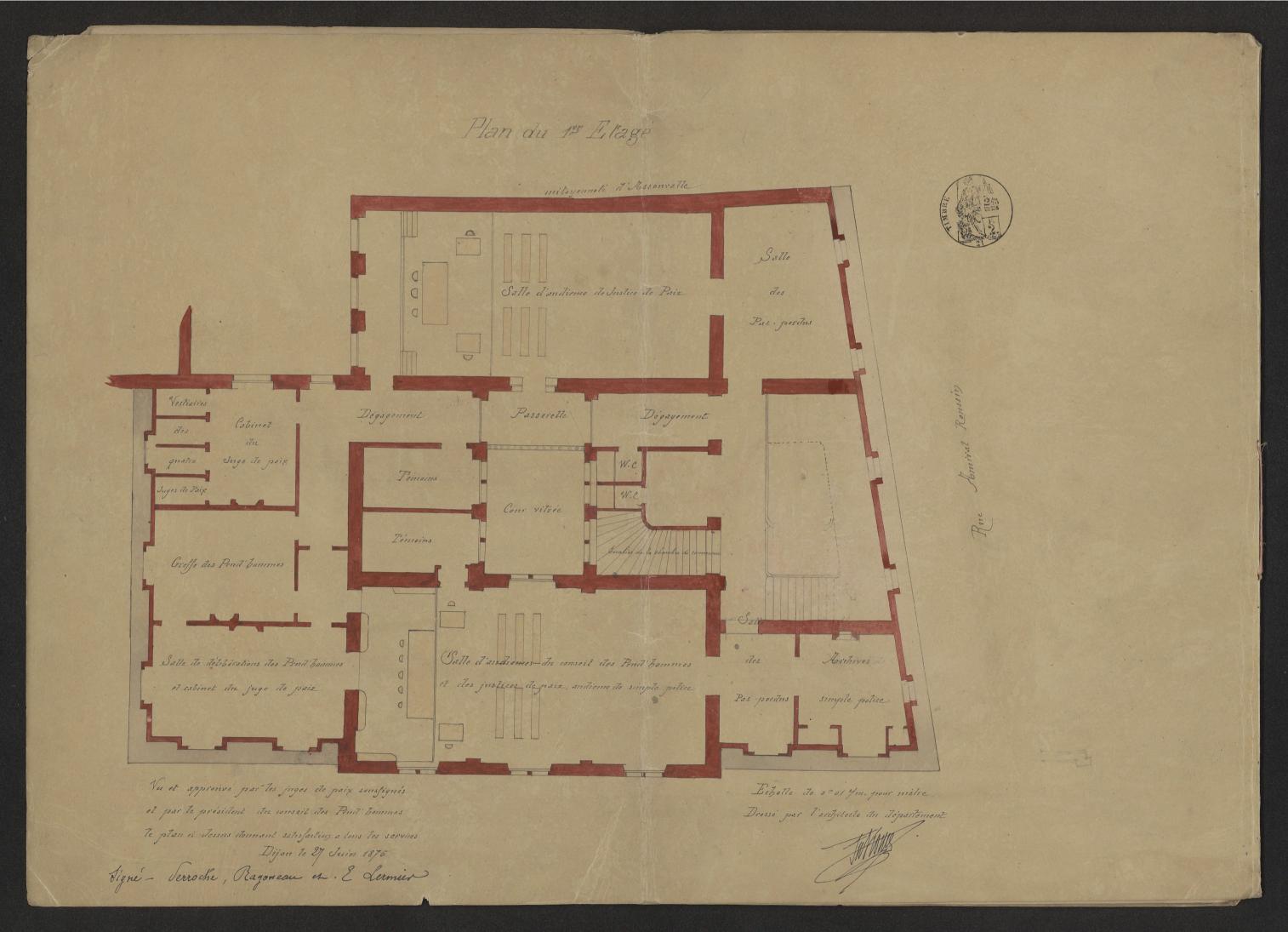

Le bâtiment du tribunal de commerce, du conseil de prudhommes et des justices de paix (à partir de 1876)

Ces juridictions étaient, pour nombre d’entre elles, abritées dans l’ancien Palais des États, devenu Hôtel de Ville. Il sembla logique de les transporter dans l’enclos du Palais et de les rassembler dans un bâtiment unique. La ville de Dijon avait cédé à l’État le cul de sac de la Conciergerie, venelle étroite qui desservait l’arrière du Palais. En outre, une première acquisition de maisons particulières avait permis de créer, sous les fenêtres du cabinet du procureur général récemment édifié dans une aile de style Renaissance sur l’emplacement de l’ancien corps de garde de la maison d’arrêt, un square végétalisé, orné d’une fontaine. Il fut décidé de poursuivre l’acquisition d’autres immeubles le long de la rue Amiral-Roussin afin de disposer de l’espace nécessaire à l’édification d’un nouveau bâtiment. Le plan de celui-ci fut adopté en 1876.

ADCO, 3 P PLAN 239 26

Plan cadastral de Dijon (Section R), début XIXe qui montre le cul de sac de la Conciergerie et les différents immeubles acquis pour l’extension du palais de justice (numéros 237 à 243)

ADCO, 1 Fi 26 / 1 Tribunal de Commerce Élévation de la façade sur cour : projet (1881) |

ADCO, 4 N 4 107-1 Tribunal de Commerce Élévation sur rue (1877) |

ADCO, 4 N 4 107 Plan du rez-de-chaussée : tribunal de commerce (1876) |

ADCO, 4 N 4 107 Plan du premier étage : justices de paix et conseil de prud’hommes (1876) |

Poursuite des travaux d’embellissement

Le développement de l’éclairage au gaz donna prétexte à la création de luminaires de bronze destinés à la cour. Une promenade dans les locaux de la cour d’appel permet encore de nos jours, de voir certains de ces lampadaires désormais électrifiés.

ADCO, 4 N 4 100 : Luminaire (1er mai 1881)

Comité d’organisation

Benoît de Charry, président de chambre honoraire à la cour d’appel, commissaire de l’exposition, Jean-Pierre Munier, président de chambre honoraire à la cour d’appel, qui a participé au choix des documents, Marie-Dominique Trapet, magistrat honoraire à la cour d’appel, qui a pris les clichés photographiques, Marie-Aleth Trapet, magistrat honoraire à la cour d’appel, qui a procédé à la mise en forme du catalogue, Jean Massicard, chef de cabinet de la première présidence, qui a coordonné l’opération, Anne-Laure Garot, correspondante locale informatique départementale qui a apporté ses compétences dans le domaine numérique.

Remerciements

Le Comité d’organisation remercie chaleureusement les institutions et les personnes qui ont contribué à cette exposition, et en particulier, M. le Président du conseil départemental de la Côte-d’Or qui a accepté le prêt des documents d’archives, le service des Archives départementales de la Côte d’Or et son directeur, M. Édouard Bouyé qui a organisé ce prêt et a accepté de faire assurer la numérisation des pièces d’archives, M. Rota qui a procédé à cette opération et M. Roustaing qui a assuré la manutention.

Il remercie également M. le Maire et les services techniques de la Ville de Dijon qui ont apporté leur concours en fournissant le matériel de présentation. Il exprime sa gratitude à l’égard de l’École Nationale des Greffes, de Mme sa directrice et de M. Rocher, pour s’être chargés de l’impression des documents de médiation.

L’ensemble de ces documents a été choisi et décrit par M. Benoît de Charry, président de chambre honoraire à la cour d’appel de Dijon, qui est l’auteur du présent texte.

Ces documents ont été présentés dans la Salle des pas perdus du palais de justice durant l’été 2024.