⚠️ Les signalements des corrections au sein des archives en ligne sont bien enregistrés mais ne seront traités qu'ultérieurement. Nous vous informerons de la reprise de ce service dans les meilleurs délais.

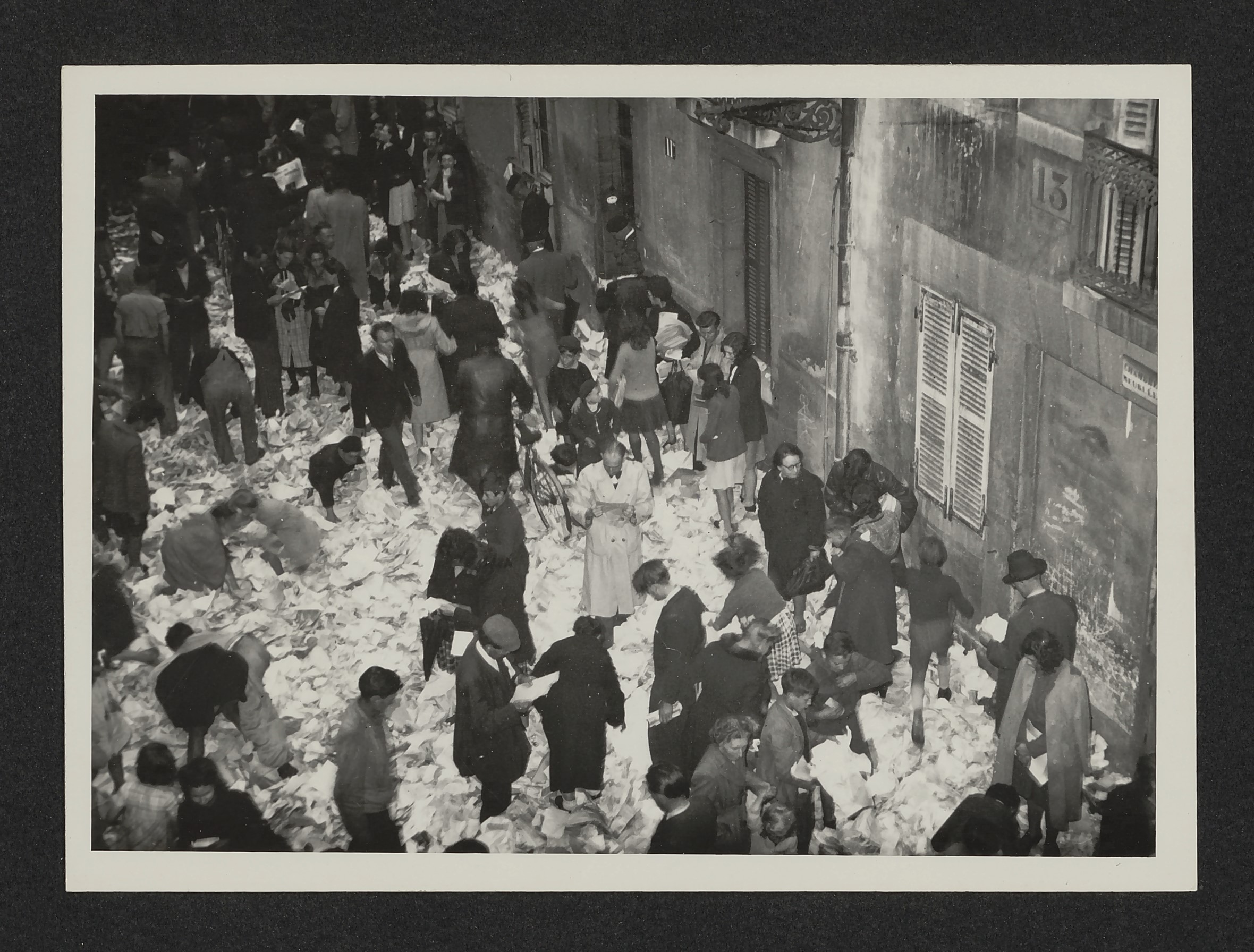

Décembre - Tablées "en fête" sous l'Occupation (1940-1951)

|

ADCO, 2504 W 573 |

Le Ravitaillement Général de la Nation en Temps de Guerre est institué légalement par la loi Paul-Boncour du 11 juillet 1938 ainsi que par des décrets-lois en 1939. Ce service entre officiellement en vigueur le 23 septembre 1940. Son fonctionnement et son organisation sont définis durant l’automne 1940, permettant sa mise en place effective après le début de l’occupation allemande. Un secrétariat d’État au Ravitaillement Général, transformé dès le 20 octobre 1940 en Ministère du Ravitaillement, ainsi qu’un Haut-Commissariat au Ravitaillement, sont créés à cette occasion. Les Ministères de l’Agriculture et de la Guerre en assurent conjointement la tutelle. Cette administration connaît de nombreuses modifications, en particulier durant la période de guerre, entre 1940 et 1945. |

Le Ravitaillement est présent sur tout le territoire français, de manière plus ou moins forte et coercitive. Le premier échelon est constitué des commissions d’achat, réparties sur le territoire départemental et gérant la collecte et la distribution des denrées au niveau local. Il s’agit de l’échelon le plus bas de cette administration, et ces commissions centralisent les flux de denrées de leur circonscription. En Côte-d’Or, elles sont installées à Dijon, Beaune, Saulieu, Seurre, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine, Is-sur-Tille ou Auxonne. Elles sont sous la supervision de la Direction Départementale, dont le siège se trouve dans le chef-lieu du département, à Dijon pour la Côte-d’Or.

ADCO, 2504 W 63

Plan de la gare de Saulieu où des bureaux de la commission d’achat ont été installés (1940-1946)

Cette direction départementale est sous l’autorité à la fois de la préfecture et de la direction régionale. Cette dernière regroupe les départements de l’actuelle région Bourgogne-Franche-Comté, à savoir la Côte-d’Or, le Doubs, le territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Jura, la Nièvre, la Saône-et-Loire. L’Yonne est cependant absente de ce fonds.

Ces commissions et directions peuvent s’installer dans des bâtiments de l’État, mais la majorité du temps des habitations, des immeubles civils de bureaux ou d’habitation ou des hangars agricoles sont réquisitionnés pour y héberger les bureaux et les agents.

À l’origine, ce service doit aider la population civile à s’approvisionner correctement, prévenir l’accaparement des denrées et permettre le ravitaillement des troupes d’occupation. Mais la France est désignée dès l’automne 1940 comme le premier fournisseur agricole du Reich. Cela fait que le ravitaillement des troupes d’occupation devient la mission principale du Ravitaillement Général. Entre 15 et 20 % de la production agricole française est ainsi dirigée vers l’Allemagne ou les troupes d’occupation. Ce détournement se fait à la fois par la voie légale (vente de denrées et de fournitures dans le cadre des dommages de guerre), mais aussi par des saisies et des réquisitions. Ces dernières peuvent même se faire lors de transport de bétail ou de denrées : les troupes d’occupation arrêtant les convois, se servent, et laissent les Français payer ces denrées qui leur étaient destinées mais qu’ils n’ont pas pu consommer. À titre d’exemple, 485 milliers de tonnes de céréales sont prélevées en 1941-1942, et 714 milliers le sont en 1942-1943, sans augmentation de la production agricole française. Les Français disposent donc de moins de denrées, qu’ils payent d’autant plus cher qu’elles deviennent rares et difficiles à trouver.

|

|

| ADCO, 2504 W 496 Saisies de denrées (1941-1942) |

|

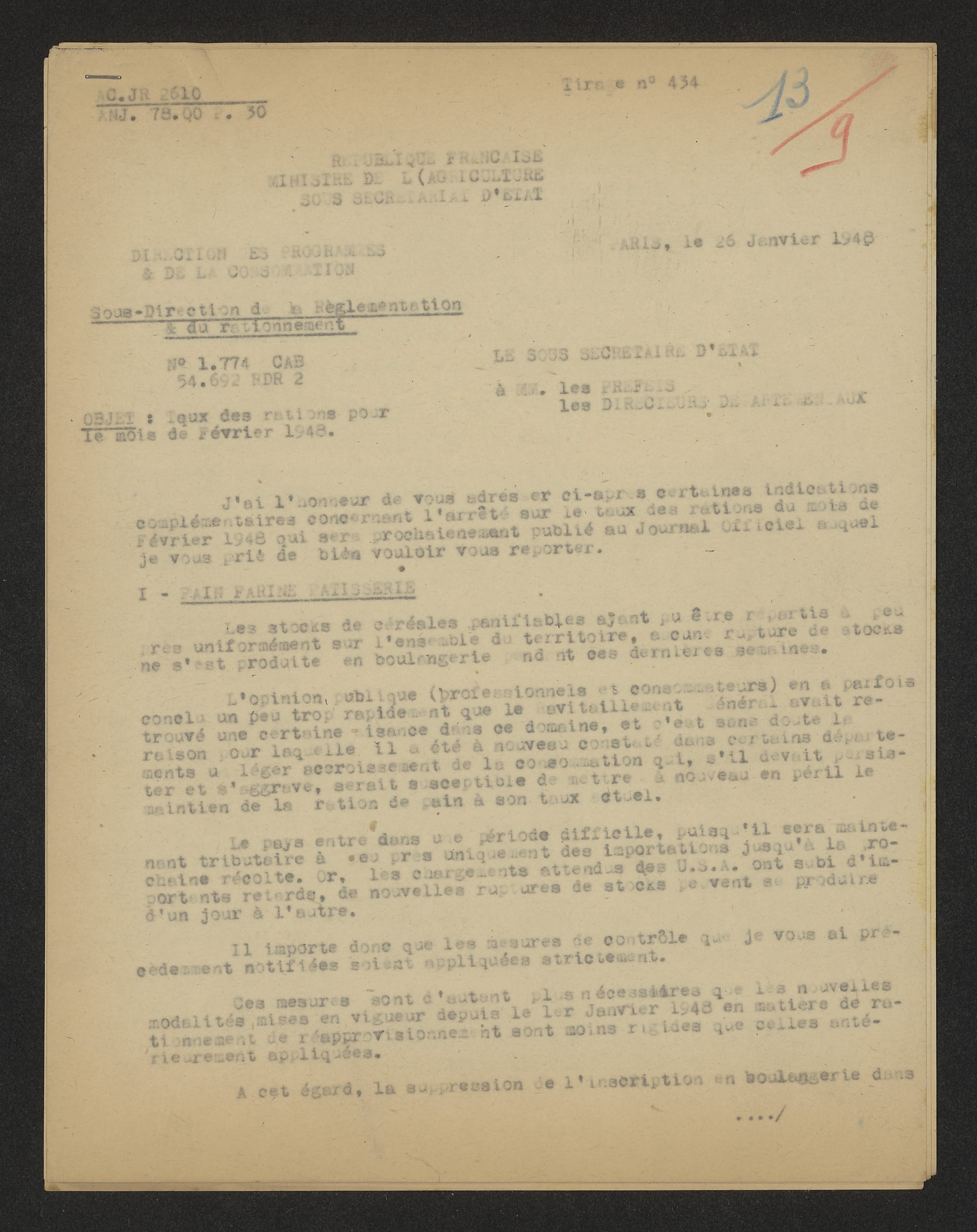

| Pour mieux encadrer la distribution de denrées et ainsi éviter les pénuries et la colère de la population, des cartes de rationnement sont généralisées partout en France dès septembre 1940. Les textes officiels prévoient alors entre 1200 et 1800 calories par jour et par personne, selon les différentes catégories et les critères associés. Ces rations sont cependant plus basses que celles dont un adulte a besoin pour mener une activité normale, et diminuent constamment pendant la période de conflit. Cela s’accentue encore davantage après la Libération. En 1941, les rations moyennes sont de 1194 calories. Elles passent à 1239 calories en 1942, 1173 en 1943, 950 et 898 calories pour la ville de Paris en 1944. Ces rations représentent 30 % de la valeur de celle auquel a droit un Allemand ordinaire en Allemagne en 1944. |

ADCO, 2504 W 641 |

|

|

|

ADCO, 2504 W 623 |

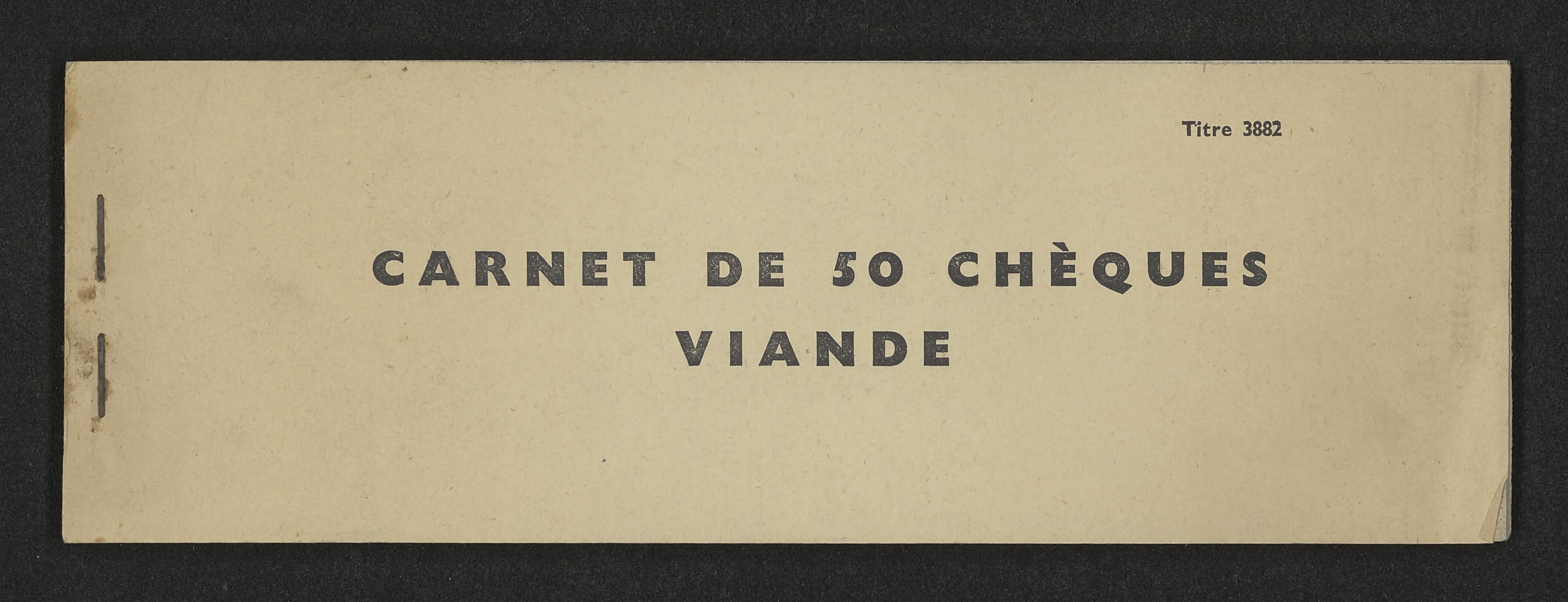

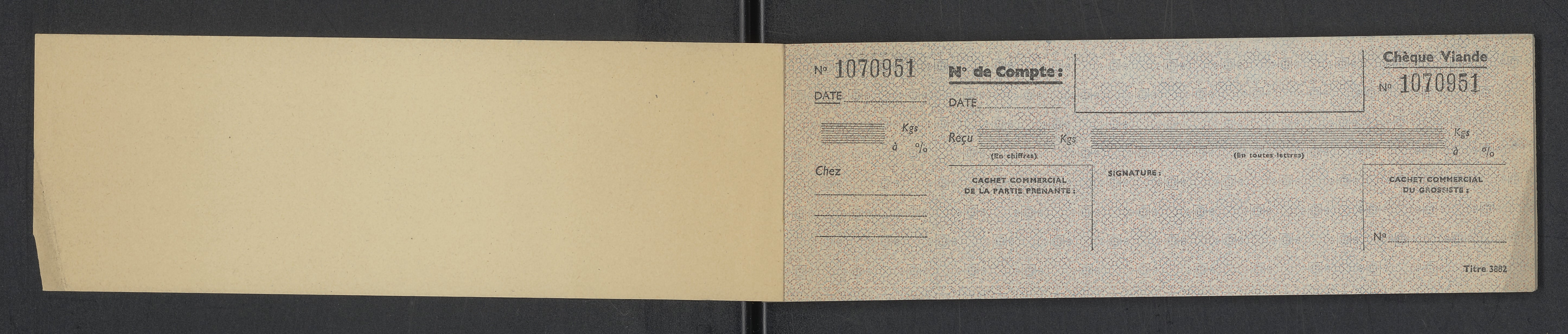

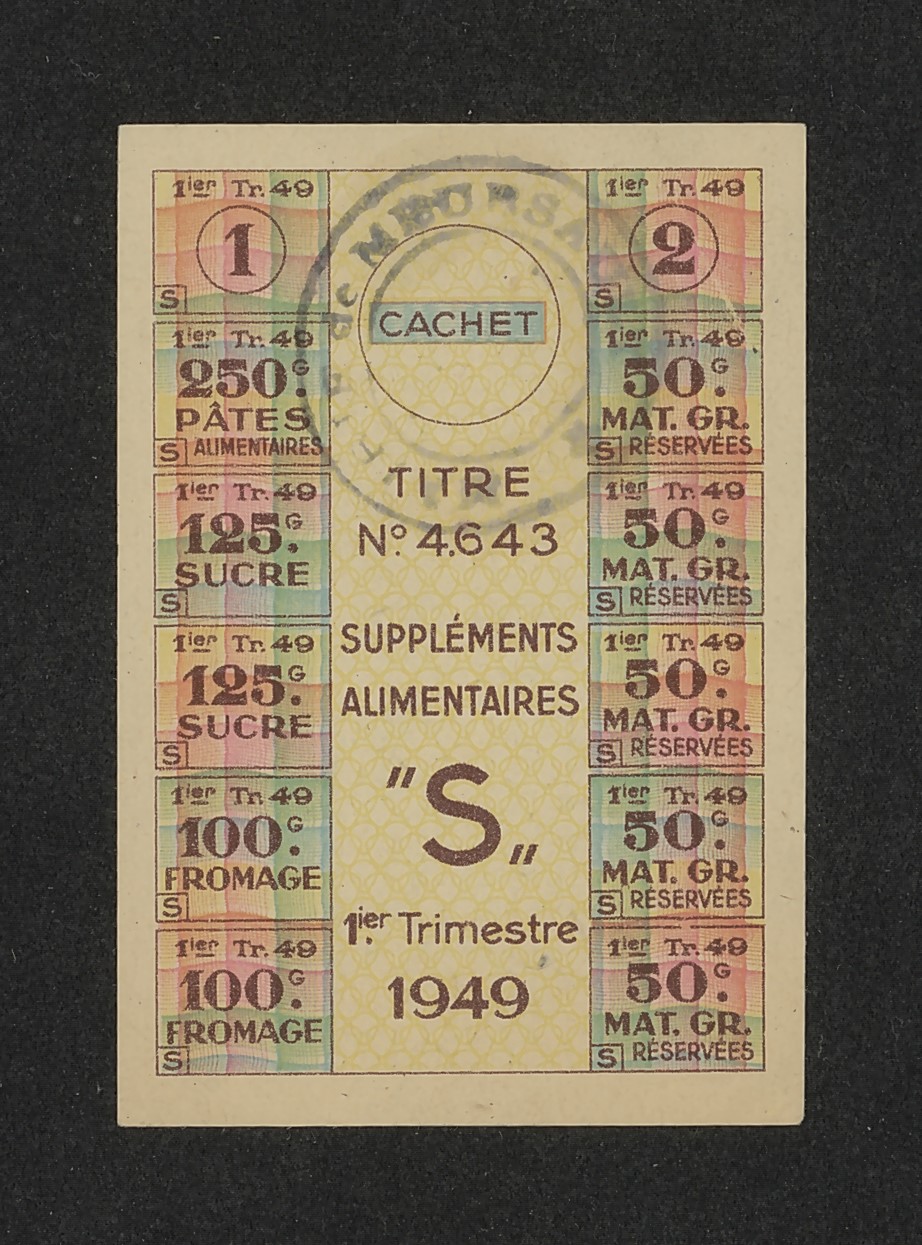

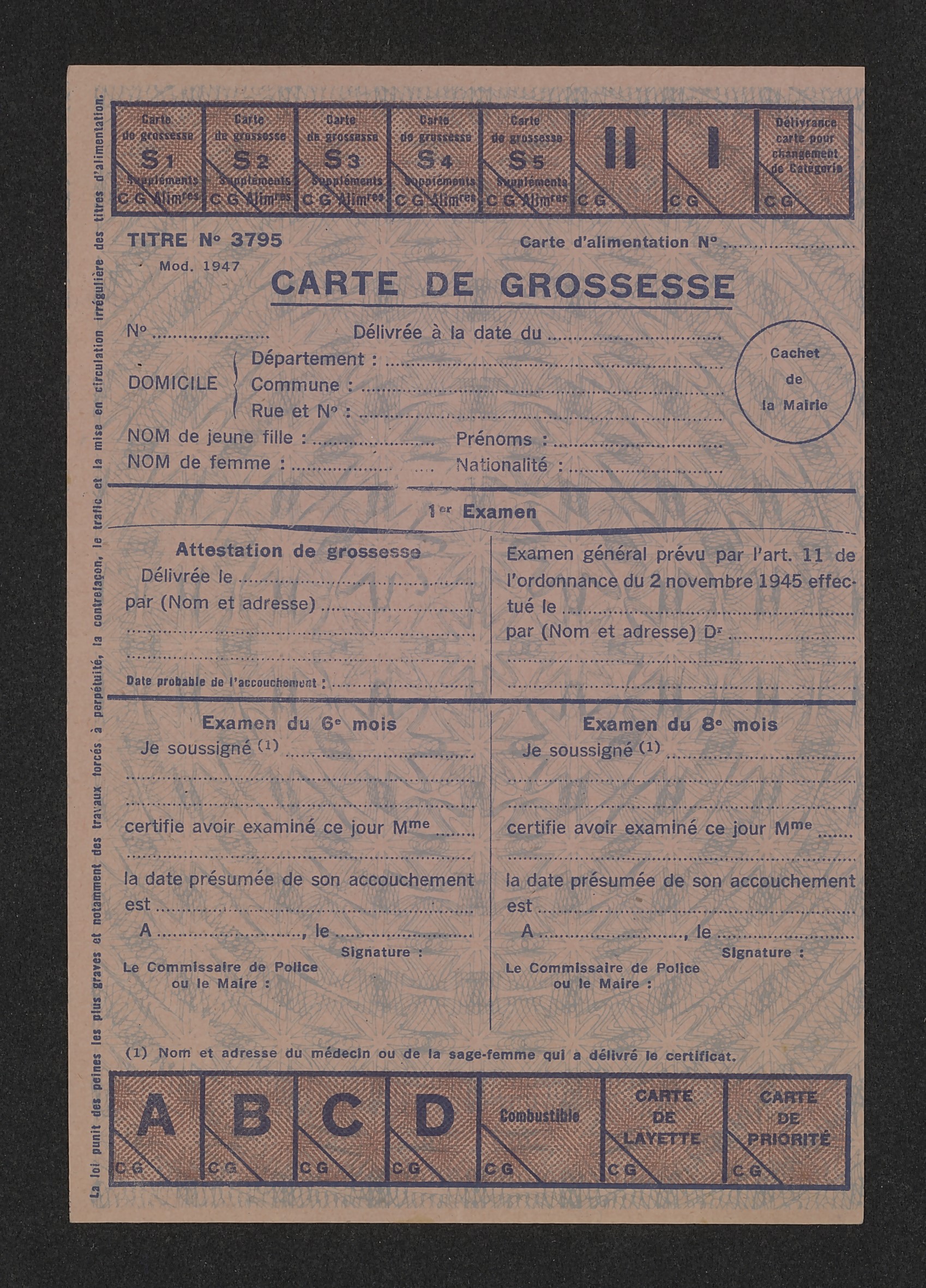

Un homme adulte à Paris, considéré comme un centre urbain avec des restrictions plus fortes que pour les centres ruraux, peut se procurer avec sa carte de rationnement 275 grammes de pain par jour, 350 grammes de viande par semaine (cette ration a été abaissée à 250 grammes en mars 1941, et réaugmentée en 1943), 100 grammes de matières grasses, 70 grammes de fromage. Il a le droit mensuellement à 200 grammes de riz, 500 grammes de sucre et 250 grammes de pâtes. Ces rations peuvent être augmentées par des suppléments, selon l’âge, l’état de santé ou le métier. La population est ainsi classée dans différentes catégories (catégorie J pour les enfants et les jeunes, C ou T pour les travailleurs de force par exemple). Les femmes enceintes, jeunes mères et mères de famille nombreuses peuvent également avoir des rations supplémentaires pour elles et leurs enfants ou un accès à des denrées considérées comme « rares ». C’est aussi à elles qu’incombe la charge de s’occuper du ravitaillement de tout le foyer.

|

|

|

ADCO, 2504 W 623

|

|

Les denrées rationnées sont la viande (nette, congelée, d’ovins ou de bovins, par quartiers ou désossée), les conserves de viande pure et à base de viande, les poissons congelés ou salés ainsi que les conserves de poissons, le blé et les céréales secondaires (avoine, orge…), les farines panifiables et composées, les pâtes alimentaires, les beurres, matières grasses, graisses et huiles comestibles, les laits entiers, concentrés et en poudre, les fromages, les légumes secs, les fruits et légumes, les conserves de légumes, le riz, le chocolat, les confitures, le café et le thé, les pommes de terre, les sucres et le vin et alcools divers. Certains produits manufacturés sont également rationnés, tels que le papier, la ficelle, les engrais et les carburants. Cependant, ce n’est pas parce que ces denrées figurent sur les cartes de rationnement qu’elles sont effectivement délivrées. Il y a en effet de nombreux pénuries, plus ou moins sévères selon les régions et selon qu’on est en ville ou à la campagne.

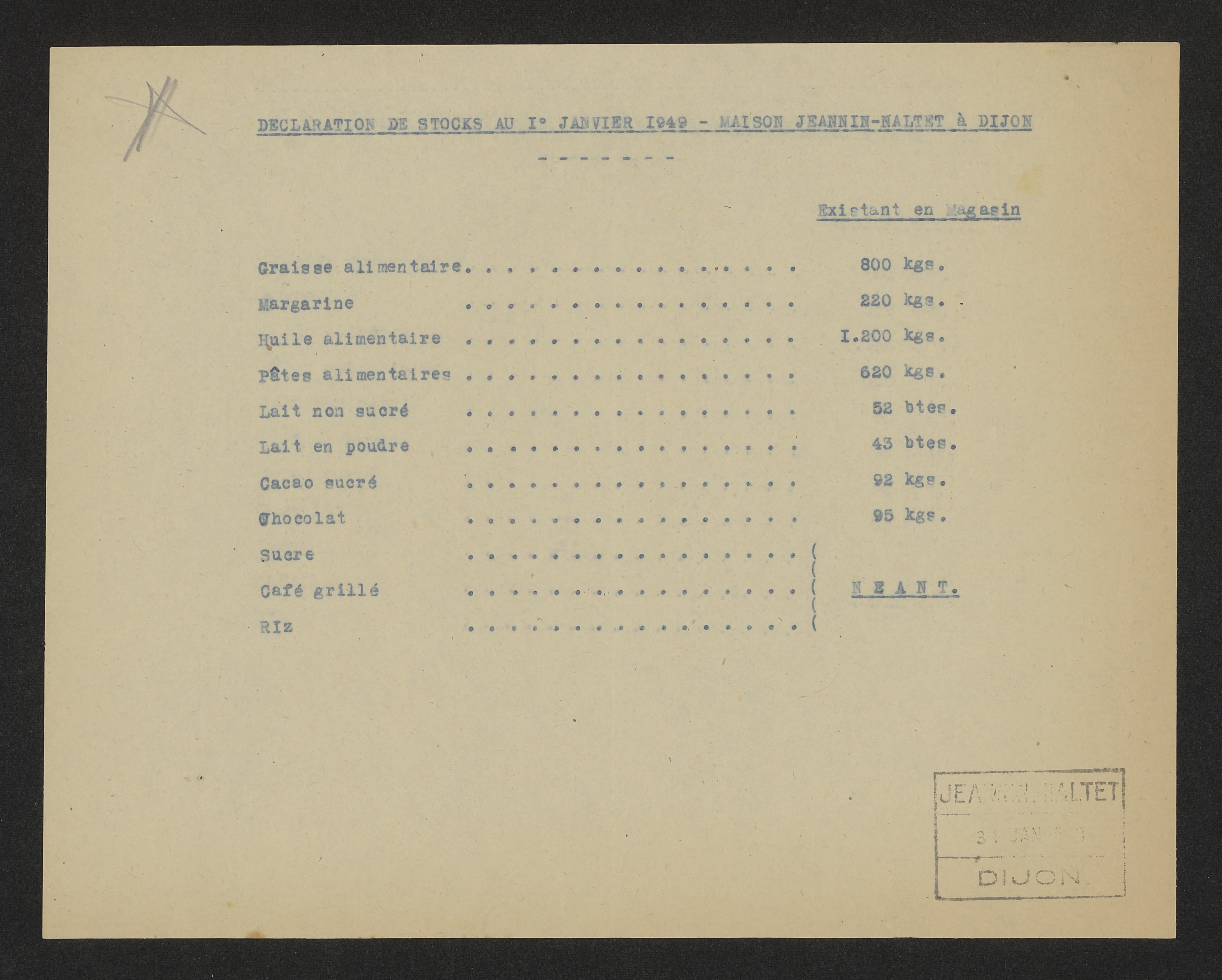

ADCO, 2504 W 741

Déclaration de stocks de denrées d’épicerie soumises au rationnement (1939-1949)

Les pénuries sont provoquées par le stockage et le blocage des denrées dans des entrepôts et surtout par le marché noir, qui prospère à cette période. Certains producteurs ne cèdent pas toute leur production au RG comme ils le devraient, en la sous-estimant ou la dissimulant. En en gardant une partie pour eux, ils espèrent jouer sur les pénuries et tirer un profit conséquent de ces ventes. Les colis familiaux connaissent également un essor fulgurant durant la guerre. Les citadins peuvent ainsi recevoir des denrées de membres de leur famille vivant à la campagne, qui ont des restrictions et pénuries moins drastiques et la possibilité de produire une partie de leurs denrées. Cela permet aussi d’éviter les prix des denrées dans les grandes villes, souvent exorbitants du fait des taxes qui sont appliquées par les services pour se financer et assurer le financement des armées d’occupation. Le Ravitaillement Général est vu comme intrinsèquement lié aux Allemands, à la défaite et à l’occupation. Il n’a donc pas bonne presse, ses agents sont mal considérés et parfois violentés lors de leurs tournées de collecte et de contrôle. Toute action de résistance à ce service et aux Allemands, telle que le refus de fournir le contingent de denrées demandé et la généralisation du marché noir est ainsi encouragée, notamment par les résistants qui s’approvisionnent ainsi, et par les producteurs et détaillants, qui voient dans ce service l’asservissement aux occupants plutôt que la fourniture de nourriture à tous les Français, puisque malgré ce service la nourriture peine à arriver dans l’assiette. Certains détaillants et commerçants ont d’ailleurs pu faire fortune durant cette période, grâce au marché noir et à des fraudes et infractions. Les contrôles sont cependant nombreux, et la découverte de denrées non fournies au Ravitaillement Général entraîne la saisie du restant de cette denrée, une amende conséquente, et la restriction des tickets de rationnement jusqu’à atteindre la quantité de denrées consommée et non déclarée aux services du Ravitaillement Général.

ADCO, 2504 W 496 Etat de saisies des denrées (1941) |

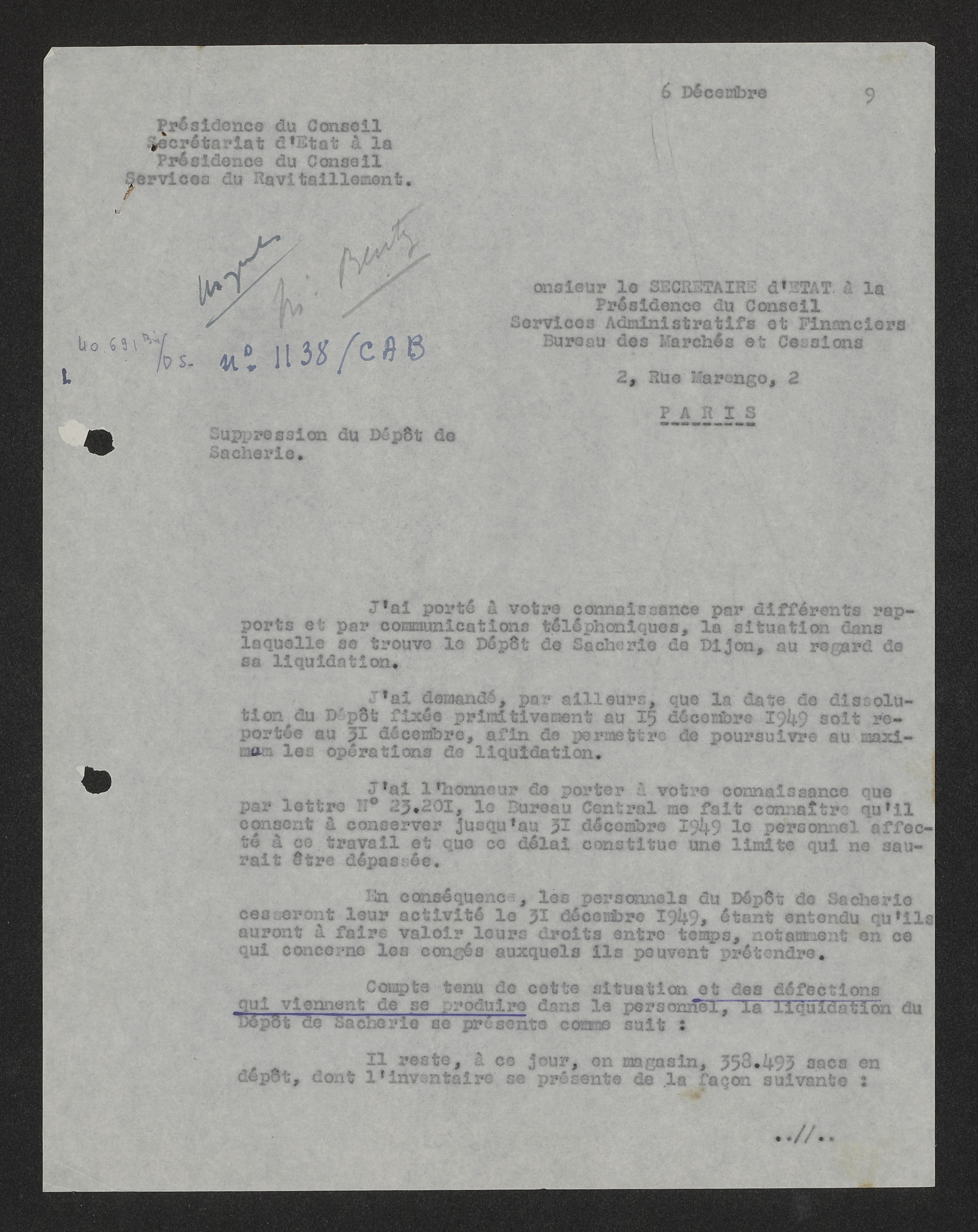

ADCO, 2504 W 93 Suppression du dépôt de sacherie de Dijon (1949-1950) |

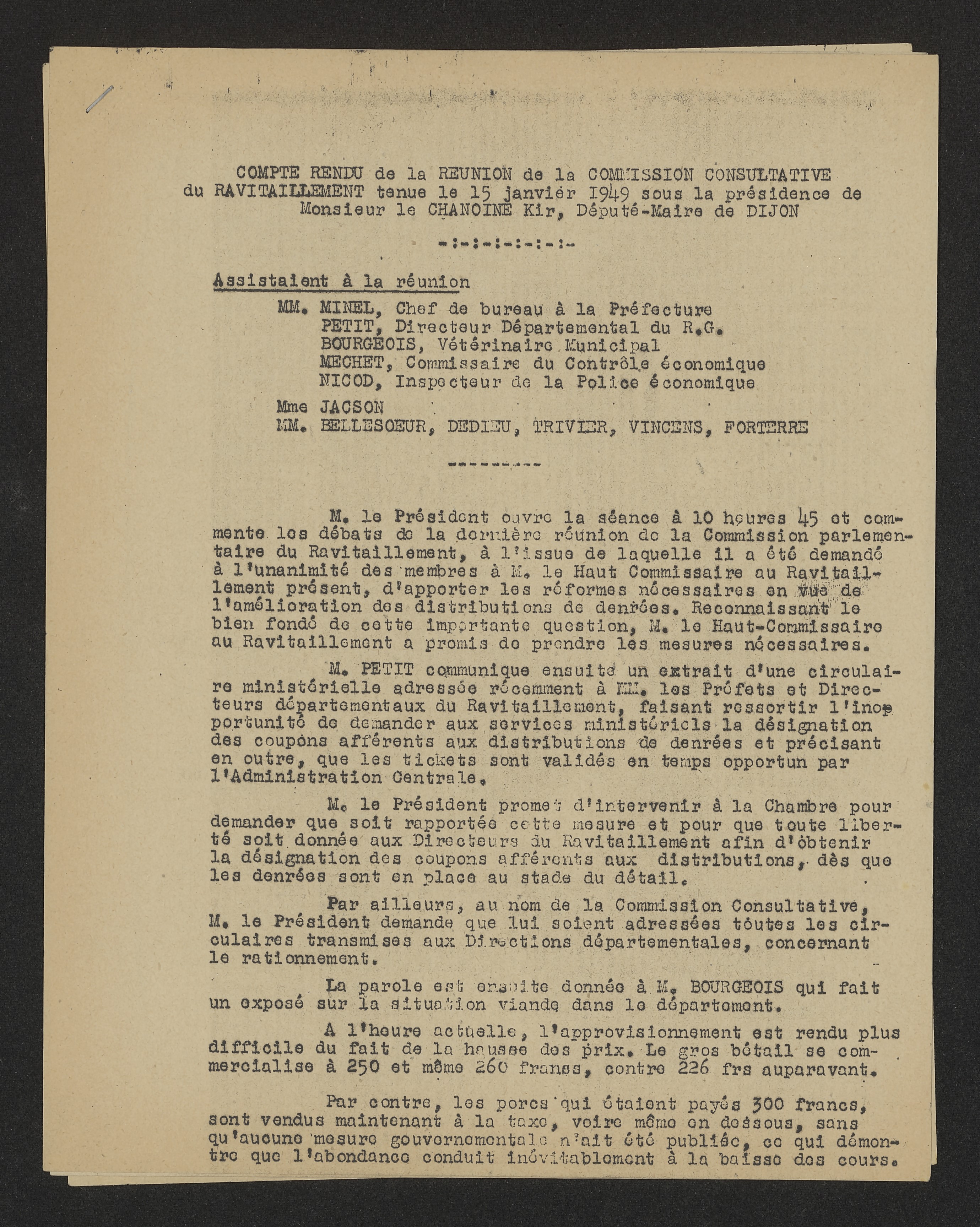

Du fait de cette connotation négative, la carte de pain est supprimée en mai 1945, dans l’euphorie de la victoire. Elle est cependant réinstaurée un mois après à cause de la situation économique catastrophique du pays. Les rations journalières sont aussi diminuées, passant à moins de 1000 calories par personne et par jour, rendant le rationnement plus strict qu’il ne l’était sous l’occupation. Les derniers tickets de rationnement sont supprimés en décembre 1949, en même temps que le commissariat au Ravitaillement. Ce service ne disparaît cependant réellement qu’au début de l’année 1951, après des lois en 1949 et 1950, et la liquidation progressive des services internes au Ravitaillement Général.

Ce fonds est désormais consultable aux Archives Départementales de la Côte-d’Or, sous la cote 2504 W, conservé à l’annexe quai Gauthey. Il fait partie des fonds les plus importants et conséquents sur le Ravitaillement Général actuellement conservés en France.

|

ADCO, 2504 W 667 |

ADCO, 2504 W 623, tickets de sucre (1948-1949) |

Texte écrit par Émilie FRANTZ (stagiaire de Master 2 Pro Archives à l’Université de Bourgogne)