⚠️ Les signalements des corrections au sein des archives en ligne sont bien enregistrés mais ne seront traités qu'ultérieurement. Nous vous informerons de la reprise de ce service dans les meilleurs délais.

Novembre - Les marges fantastiques de la comptabilité médiévale

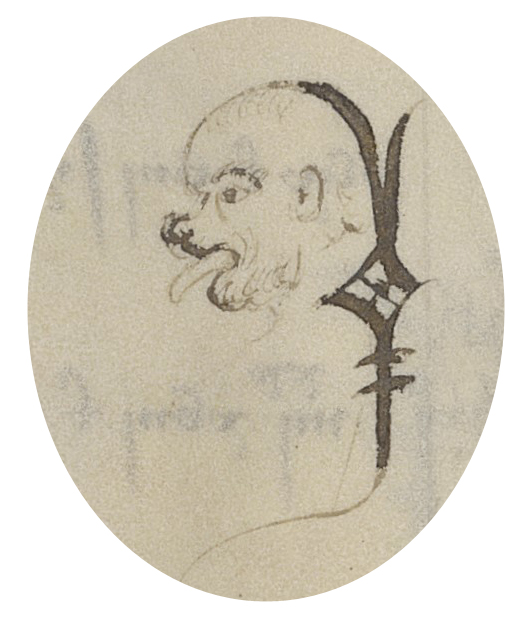

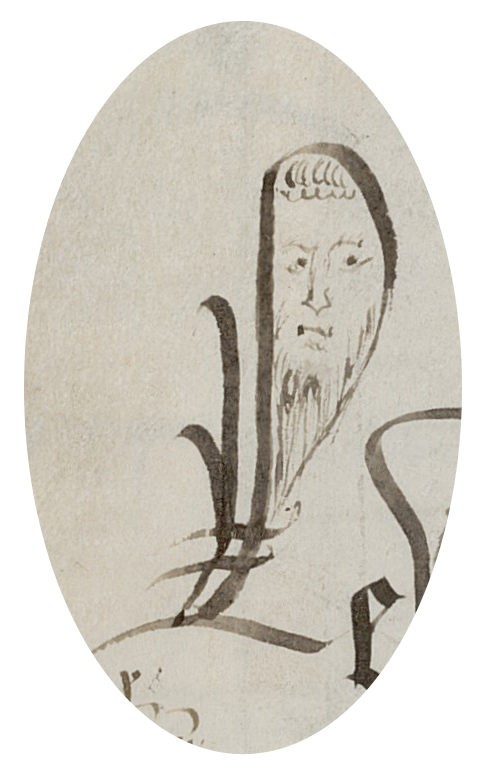

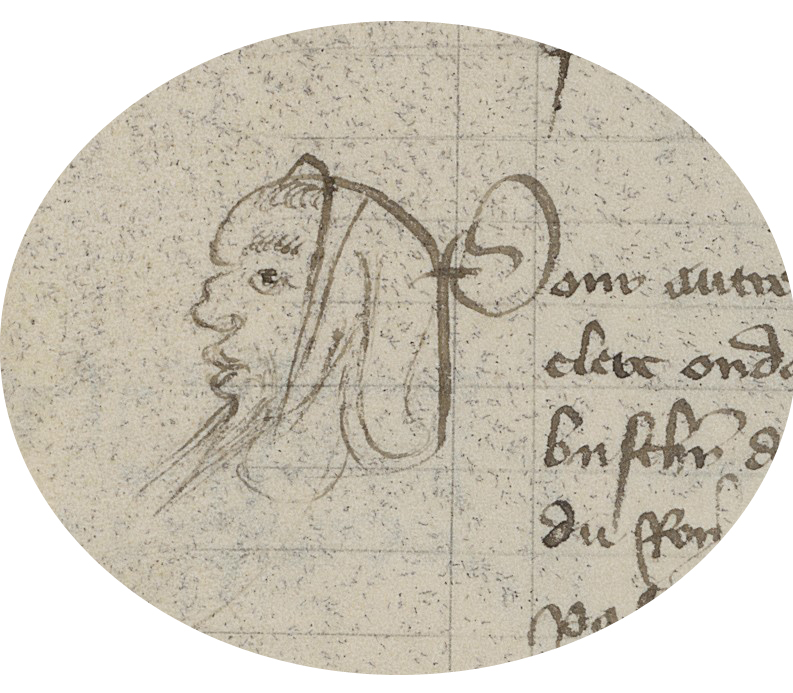

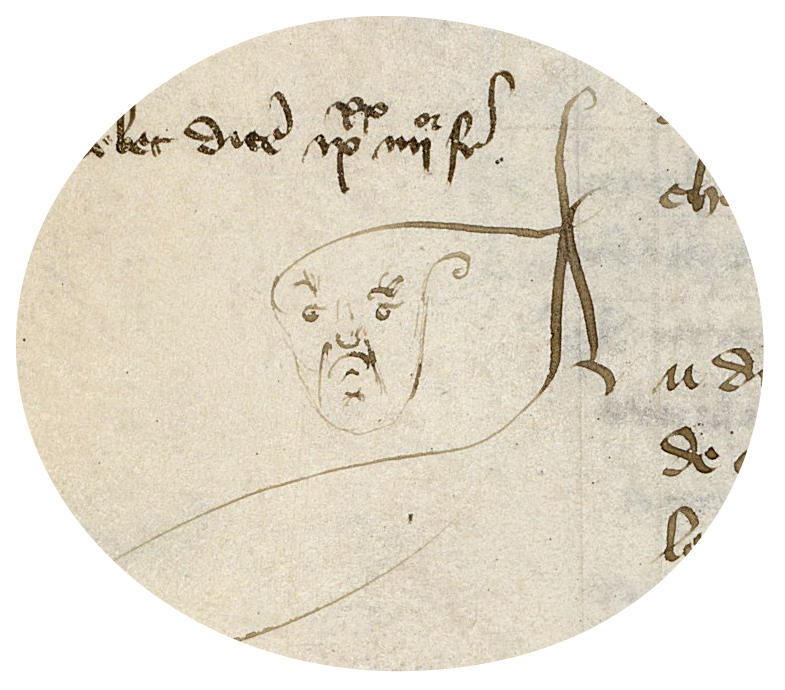

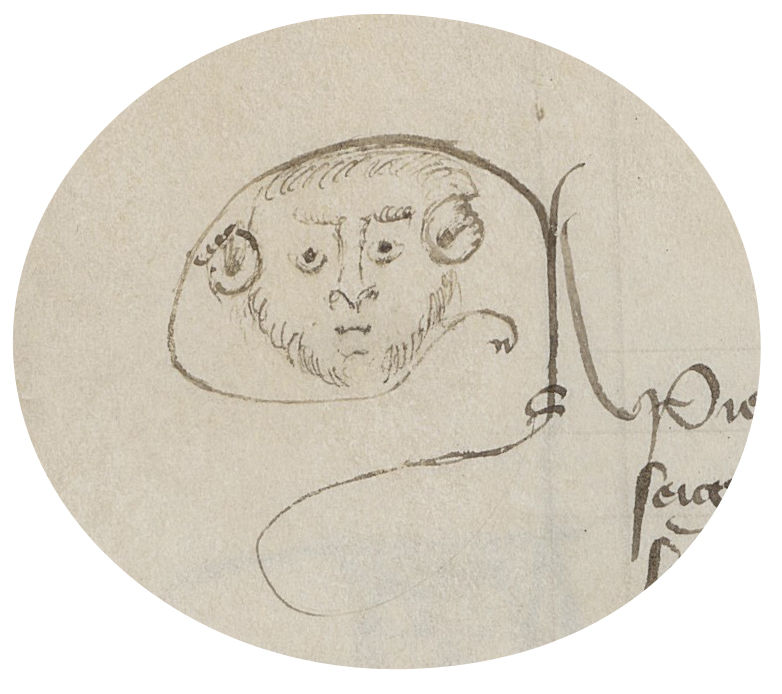

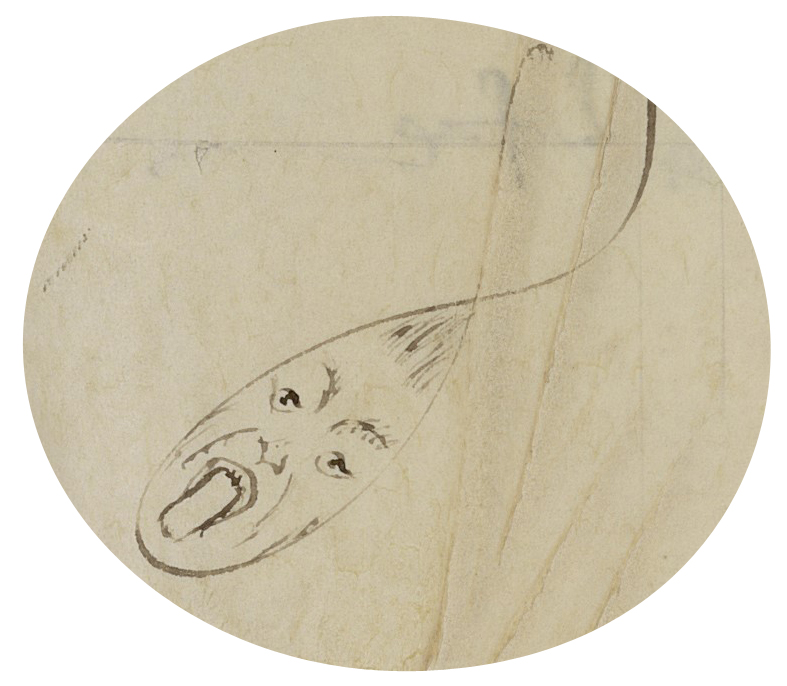

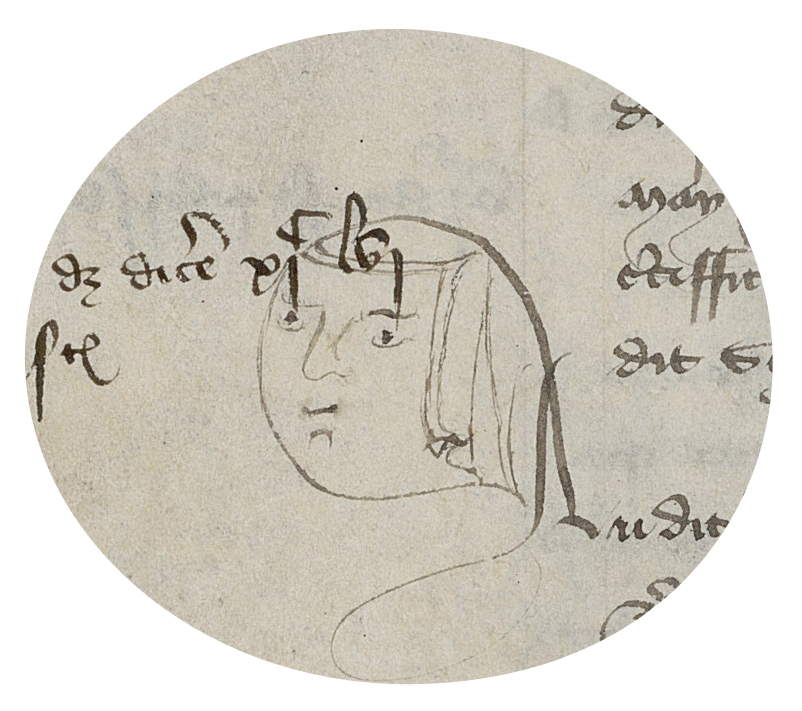

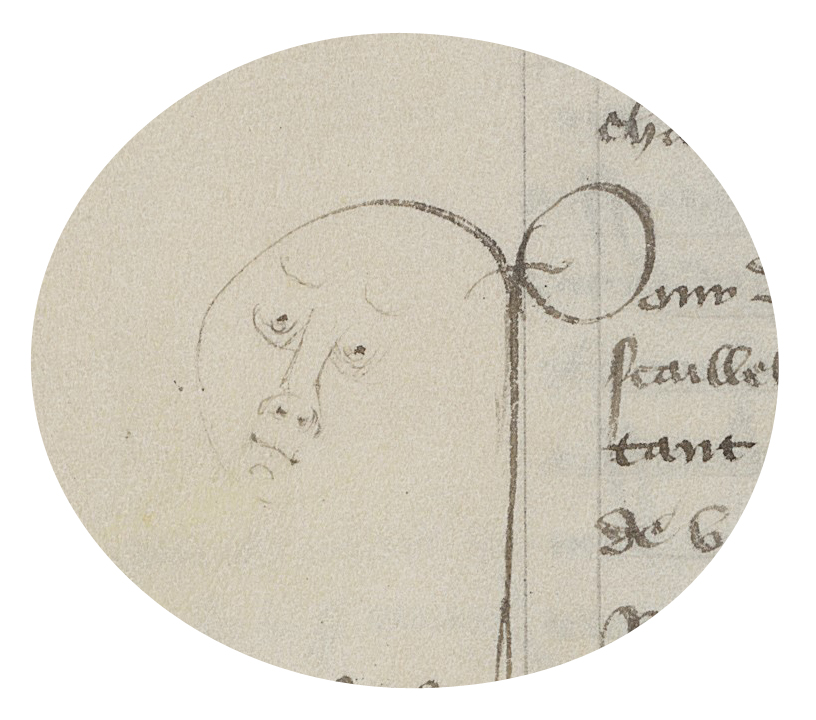

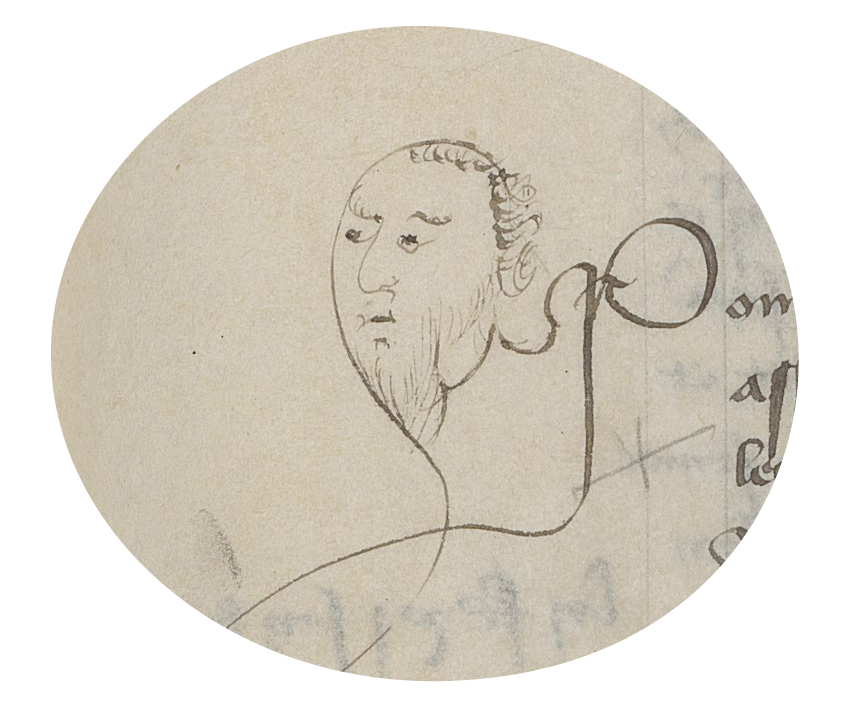

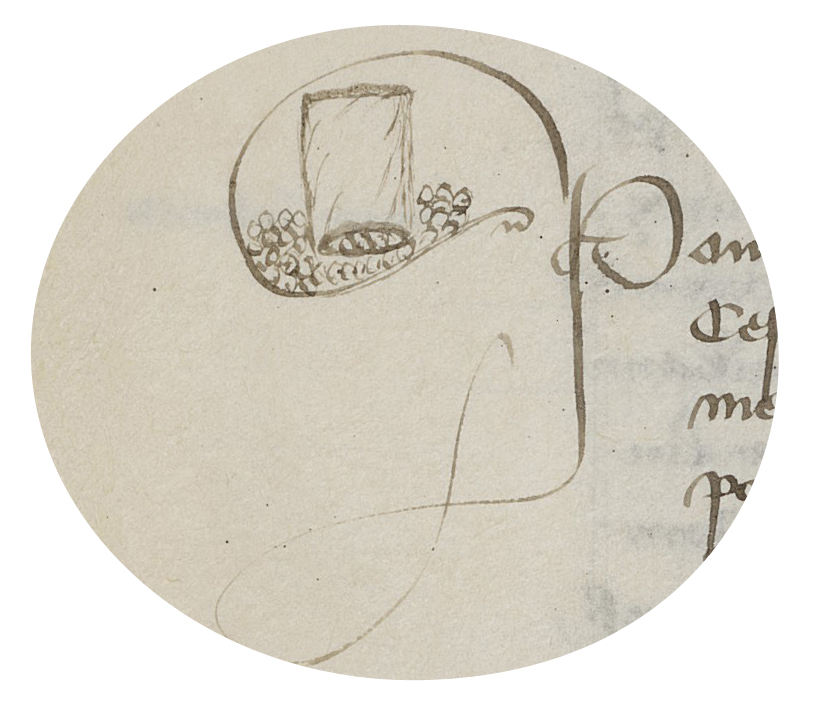

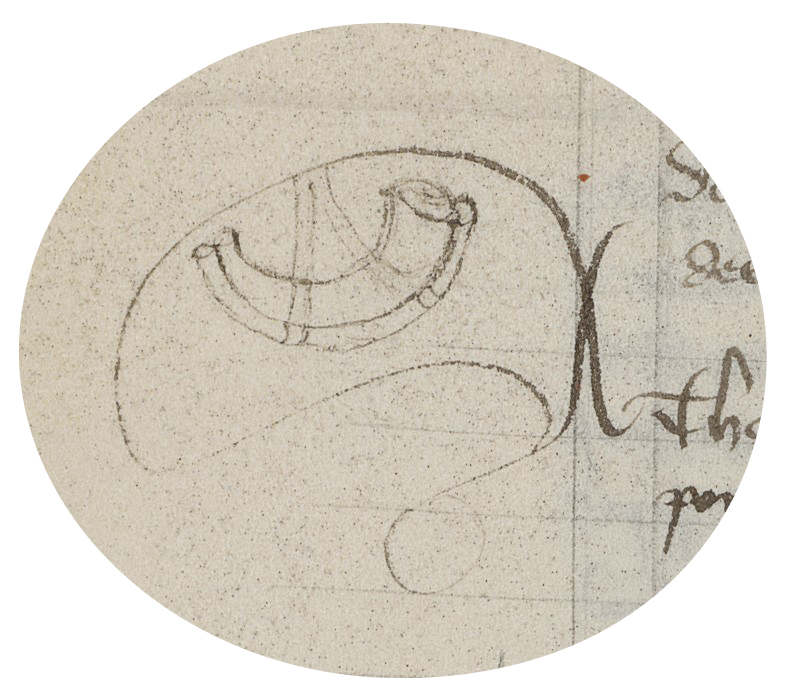

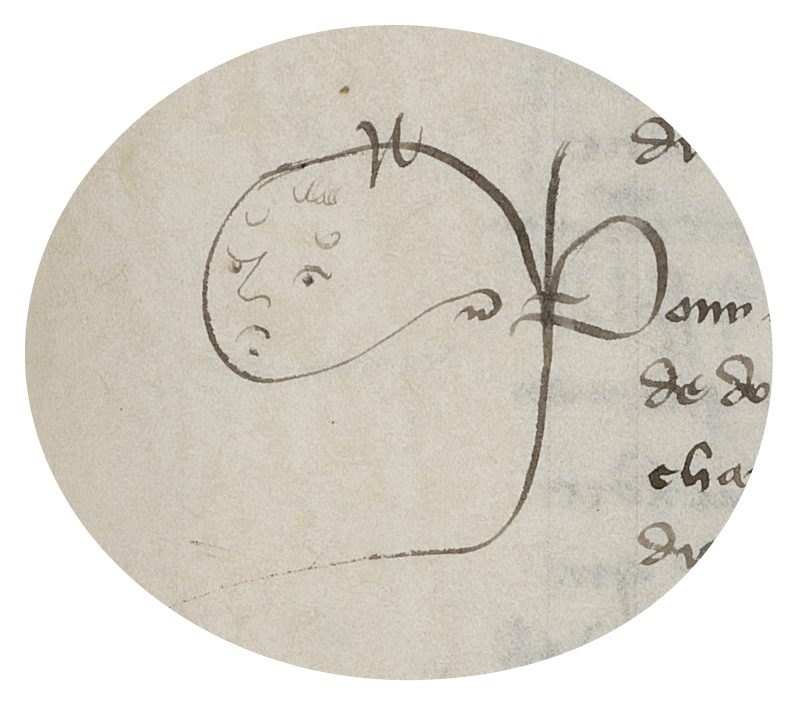

Les lettrines du compte du receveur du comte de Nevers (le futur Jean sans Peur), à la fin xive siècle, sont remplies de figures qui prennent place dans les marges du registre en parchemin. Portraits grotesques ou caricaturaux (barbe bifide, grandes oreilles, bouche édentée, langue pointue), animaux fantastiques, objets de la vie quotidienne : c’est toute l’imagination du comptable, et toute la fantaisie médiévale qui s’exprime dans ces marges fantastiques. On est plus près de la peinture de Jérôme Bosch que de la gravité des juges de la Chambre des comptes de Bourgogne…

Les lettrines du compte du receveur du comte de Nevers (le futur Jean sans Peur), à la fin xive siècle, sont remplies de figures qui prennent place dans les marges du registre en parchemin. Portraits grotesques ou caricaturaux (barbe bifide, grandes oreilles, bouche édentée, langue pointue), animaux fantastiques, objets de la vie quotidienne : c’est toute l’imagination du comptable, et toute la fantaisie médiévale qui s’exprime dans ces marges fantastiques. On est plus près de la peinture de Jérôme Bosch que de la gravité des juges de la Chambre des comptes de Bourgogne…

La comptabilité n’a pas la réputation d’être la discipline la plus guillerette. Et pourtant les documents comptables conservés, pour la Bourgogne, aux Archives départementales de la Côte-d’Or, sont une source incroyablement riche et pittoresque de l’histoire du Moyen Âge. D’abord par leur contenu. Ainsi, par exemple, le document coté B 5518 ; ce compte que Jean de Velery rend au comte de Nevers (le futur duc Jean sans Peur) pour les années 1398-1399 regorge de détails : don fait à un valet de Cologne (« Couloigne sur le Rin ») qui avait apporté au comte, de la part du chapitre, un chef (c’est-à-dire un crâne) de l’une des 11.000 Vierges (il s’agit des compagnes martyres de sainte Ursule, qui ont donné beaucoup de reliques…) ; paiement à Ernoul Lalement, orfèvre et graveur de sceaux, pour avoir fait et forgé le sceau aux armes du comte, avec une bourse en soie pour mettre le sceau ; paiement à Micheil Marcati, marchand de Lucques, de « deux pieces de satin figuré de veloux vert » dont on a fait une houppelande pour le comte ; aumône pour Pierre Treuchot, « ydiote personne »…

Mais ce registre de compte serait semblable aux centaines d’autres registres de même nature s’il ne se caractérisait pas par des dessins dans ses marges.

Le receveur, ou son clerc, laisse aller son imagination et son talent de dessinateur. Les figures qu’il représente, enchâssées dans les lettrines par lesquelles il commence ses paragraphes, sont parfois en rapport avec le contenu de l’opération comptable ou le nom du vendeur, mais parfois sans lien direct avec la lettre. Ces dessins à la plume entrent dans le cadre des marginalia médiévales, inspirées parfois par une imagination débridée. Les marges à drôleries, que l’on trouve dans les manuscrits littéraires ou de dévotion aux xiiie et aux xive siècles, montrent des scènes de genre parfois en décalage avec le contenu même du texte : « la chasse, les jeux guerriers et pacifiques, la musique, la danse et la jonglerie, le loisir courtois, enfin la satire du système religieux, allant de l’anticléricalisme au blasphème » (Jean Wirth). Les dessins de 1398-1399 sont ici plus restreints : portrait esquissé, objet de la vie quotidienne, un animal. Mais ils forment une galerie de portraits caricaturaux d’hommes et de bêtes, d’objets de la vie quotidienne. Ils ne sont pas le résultat d’un programme iconographique cohérent et pensé ; ils s’apparent davantage aux griffonnages que l’on fait aujourd’hui, avec plus ou moins de talent, durant une conversation téléphonique ou une réunion qui se prolongent. Certains portraits sont plus près du fantastique que du fantaisiste, plus de Jérôme Bosch que d’un sage enlumineur. C’est pourquoi les légendes subjectives faites par l’archiviste du xxie siècle oscillent parfois entre le fantaisiste et le fantastique. Peut-être faut-il voir dans l’exubérance de ces dessins un reflet de la joie du retour de captivité du comte de Nevers, qui avait été fait prisonnier par le Turc à la bataille de Nicopolis, alors qu’il guerroyait pour la croisade à la frontière des actuelles Bulgarie et Roumanie, en 1396 ?

Suivons le parcours et les dépenses du comte de Nevers, illustrés par ces drôleries marginales :

ADCO, B 5518* : Registre de compte de Jean de Velery, receveur du comte de Nevers (1398-1399) ; référence aimablement communiquée par M. Rudi Beaulant, doctorant en histoire médiévale de l’université de Bourgogne ; qu’il en soit vivement remercié.

Bibliographie : Jean Wirth, Les marges à drôleries dans les manuscrits gothiques, Droz, 2008.