Comme toujours sous l’Ancien Régime, l’individu compte moins que sa famille, et la fonction vient conforter et illustrer le nom. La noblesse acquise avec l’office couronne de lentes stratégies d’ascension sociale déployées sur plusieurs générations – que l’on tente parfois de faire oublier. Parvenus au sommet de la société d’ordres, Messieurs se coulent vite dans les formes de la vie et de la culture aristocratique. L’ostentation généalogique, le goût des armoiries permettent de se rattacher aux hauts faits d’ancêtres réels ou supposés et lèguent aux générations futures l’obligation de faire honneur à la réputation familiale (48-49). Le portrait en tenue de magistrat participe du même jeu social, flatte la mémoire du clan, proclame le caractère quasi sacré de la justice dans une monarchie de plus en plus administrative et justifie ainsi l’existence de la noblesse de robe (46, 58).

Les différences de richesses sont cependant considérables entre les officiers d’une même cour : si les présidents sont en état de jouir de plusieurs centaines de milliers de livres de fortune personnelle, les simples procureurs et greffiers doivent parfois exercer une activité parallèle à cause de la faiblesse de leurs gages …

Le soin apporté au cadre de vie est tout aussi important : l’hôtel particulier permet d’afficher en façade sa prééminence sociale, tout en préservant sur l’arrière l’intimité du jardin (50, 55, 59-60, 66, 74). A la fois fonctionnel et imposant, l’escalier peut prendre des proportions que rien n’annonce à l’extérieur (60). Mais la résidence urbaine est toujours redoublée par le domaine à la campagne, qui rappelle que la terre, à cette époque, est la source première de revenus substantiels et le lieu d’un investissement symbolique majeur (54). Là est la clé du monde des seigneurs, dont le statut est manifesté par certains privilèges : le droit de colombier par exemple, le droit de chasse également. Le souci agronomique de bonne gestion, qu’un officier des comptes se devait d’avoir, se double de la conscience de participer à une civilisation du loisir noble, où, comme à la ville, on aime à faire société avec des amis de son rang. La terre ne ment pas, et dit les supériorités de nature. Le journal du maître des comptes Mochot-Coppin en donne un témoignage éclairant (67).

Sûrs de leur place ici-bas, Messieurs des comptes peuvent affronter l’âme en paix leur destinée dans l’au-delà : le testament (64) règle les dispositions familiales et religieuses du grand passage… Le don aux pauvres des hôpitaux ou des paroisses est presque d’obligation pour qui tient à son honneur de chrétien (61-62). Quant aux héritiers, l’inventaire après décès (si précieux pour l’historien, et si vivant dans sa minutie) énumère ce qu’ils auront à partager, des petites cuillères aux titres de rentes : ultime instantané d’une présence qui s’enfuit (63).

Magistrats, nos messieurs sont gens de culture savante : leurs bibliothèques en témoignent (57). Tout comme leurs cousins et rivaux du Parlement, ils ont été formés aux humanités classiques, généralement par les jésuites du collège des Godrans. Le latin est pour eux langue vivante, le langage de l’érudition, mais aussi de la délectation littéraire. Plutôt qu’à de rares traités juridiques, ils s’adonnent aux poésies de circonstance, aux jeux lettrés dont raffolent les salons provinciaux comme parisiens (Précieuses en tête !) ; la culture partagée fonde la distinction sociale. À ces divertissements, La Monnoye est passé maître (68-70). Il jongle avec les langues : latin, français, italien, sans oublier le patois bourguignon, chante la gloire de Louis XIV et se moque en cachette de ses ministres. Il meurt Parisien et académicien français, témoignant ainsi de l’insertion nationale des écrivains locaux. Au siècle des Lumières, le président Richard de Ruffey (71, 73) allie curiosité naturaliste et érudition et fait de l’Académie des arts, sciences et belles-lettres le creuset des élites où cohabitent, non sans mal, bourgeoisie et noblesse de robe. Avec lui, la chambre des comptes peut même avoir l’impression de faire jeu égal, dans l’ordre culturel, avec le parlement. Son deuxième fils, Charles de Vesvrotte (72), l’un des ultimes présidents de la chambre, se distingua quant à lui par un goût des voyages de découverte, qui le conduisit, au début de la Révolution, jusqu’en Laponie.

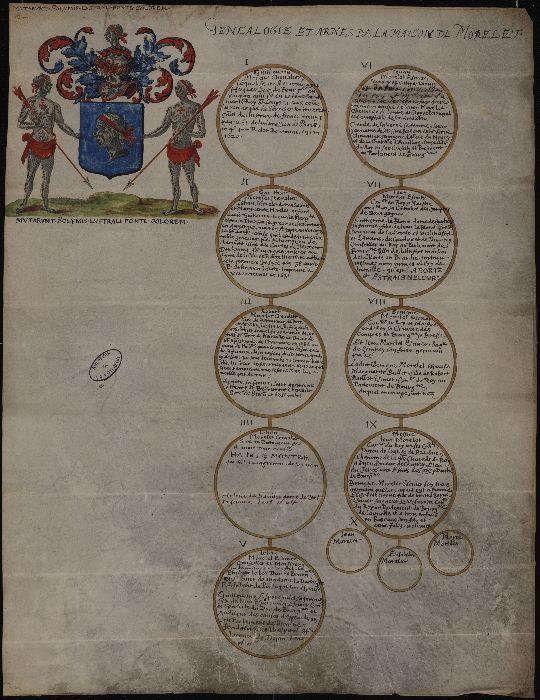

La noblesse en blason

48. Une dynastie d’officies de la chambre : les Morelet. Généalogie armoriée, vers 1665-1668.

Pièce produite vers 1665-1668 pour appuyer une requête en reprise d’armes anciennes présentée à l’intendant de Bourgogne Claude Bouchu, commis par le roi pour les jugements de noblesse en la province. La reprise fut accordée par lettres patentes du roi en janvier 1669.

Ces armoiries, d’azur à une tête de Maure d’argent liée en diadème de gueules, sont « parlantes », le patronyme familial étant évoqué par la figuration de Maures (ou Mores) : tête liée occupant et le champ de l’écu et le sommet du heaume qui le surmonte, personnages en pied qui lui servent d’encadrement ou de supports héraldiques. La tradition familiale rapportait en effet que Guillaume Morelet, le premier ancêtre cité dans le tableau, avait accompagné Hugues IV, duc de Bourgogne, à la première croisade de saint Louis en 1248, et, après avoir fait prisonnier deux Sarrasins, les avait fait baptiser à Jérusalem. D'où la croix potencée que portent sur leur poitrine les deux Maures, et aussi la couleur même de leur peau, qui, au lieu de sombre ou noire, est claire (gris, figurant l’argent). C’est ce qu’explique la devise héraldique (qui vise l’âme des Maures) : Mutarunt Solymis lustrali fonte colorem (« Ils ont changé de couleur dans l’eau lustrale à Jérusalem »).

D’épée, la noblesse des Morelet devint par la suite d’office et certains de ses membres occupèrent des emplois à la Chambre des comptes de Dijon : Jean (n° VII), maître de 1573 à 1594, son fils Bénigne (n° VIII), auditeur après lui, de 1595 à 1645, Claude, auditeur de 1637 à 1683, son fils Bénigne, qui lui succéda dans cet office de 1683 à 1704, Laurent, auditeur également, de 1668 à 1688, Jacques, maître de 1710 à 1718.

Archives départementales de la Côte-d'Or, 32 F 1575.

Représentation sur parchemin, 42 x 32 cm.

49. Blason de Bonaventure Remond, seigneur de Chauvirey (1642-1702),

maître des comptes de 1673 à 1702.

Appartenant à une famille du Châtillonnais connue depuis le XIVe siècle et détentrice de charges importantes au bailliage-présidial de la Montagne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Bonaventure eut notamment, de son épouse Claudine Grillot, Claude Henri, qui lui succéda dans son office de maître des comptes. Il fut inhumé dans le chœur de Saint-Étienne de Dijon, et son fils après lui.

Pièce d’un dossier de preuves de noblesse établi par son petit-fils, Jacques Henri Remond, seigneur de Couchey, sollicitant sa réception aux États du duché, où il entra en effet en 1766.

Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11 711.

Dessin à l’encre sur papier, 28 x 20 cm.

Demeures et patrimoine

50. Hôtels Le Belin à Dijon, XVIIIe siècle.

C’est un ensemble de plusieurs hôtels qui constitua peu à peu le complexe des demeures dijonnaises de la famille Le Belin, originaire de Beaune. La première demeure (actuels nos 39 et 41 de la rue de la Préfecture) fut édifiée pour Claude Le Belin, seigneur de Balon, maître des comptes de 1694 à 1729.

Époux de Françoise Desbarres, celui-ci avait repris l’office de maître que son père Étienne Le Belin, seigneur de Balon, avait occupé de 1671 à 1694, et que son fils, André, seigneur de Montculot, occupa à son tour de 1729 à 1759, avec dispense d’âge et de parenté, car le frère aîné de celui-ci, Anselme, seigneur du Tremblay, détenait déjà, lui aussi, un office de maître depuis 1718 (qu’il résigna également en 1759).

L’aîné hérita du premier l’hôtel construit par leur père, et c’est pour le cadet, André, que fut construit l’hôtel voisin (au n° 35). La décoration de style Louis XVI sur la façade fut exécutée plus tard, au début du XXe siècle.

Dijon, 35-41 rue de la Préfecture.

Photographies F. Petot.

51-53. Vaisselle aux armes de Claude Le Belin, seigneur de Balon, maître des comptes de 1694 à 1729.

Rafraîchissoir et deux assiettes en faïence de Lille sur modèle de Rouen à décor rayonnant, aux armes de Claude Le Belin et de Françoise Desbarres, sa femme.

Musée des Beaux-Arts de Dijon.

54. Le château d’Entre-deux-Monts, propriété de la famille Barbier de Reulle, officiers de la chambre.

C’est en 1564 que le domaine d’Entre-deux-Monts fut acquis par Étienne Barbier, rejeton d’une famille originaire du Dauphiné mais implantée en Bourgogne depuis le début du XVIe siècle. Il fut correcteur à la chambre de 1554 à sa mort en 1569. Les ailes latérales et l’écurie du château semblent dater de son époque.

Mais c’est son arrière-petit-fils, Bernard Barbier, seigneur du lieu et de Corboin, maître des comptes de 1647 à 1674 (il était aussi gendre d’Étienne Pérard, également maître des comptes), qui construisit le corps de logis principal (achevé avant 1654), faisant du château un exemple de qualité de l’architecture Louis XIII en Bourgogne.

Château d’Entre-deux-Monts (commune de Concœur-et-Corboin).

Photographies, F. Petot.

55. L’hôtel Caristie (actuellement siège de la chambre régionale des comptes de Bourgogne) résidence des Barbier de Reulle à Dijon.

Hubert Joseph Toussaint Barbier, seigneur de Reulle, Entre-deux-Monts, Concœur, etc. (1755-1834), lieutenant de cavalerie, fut le dernier descendant direct de Bernard Barbier à être pourvu d’un office en la chambre, celui de président en l’occurrence. Il était aussi petit-fils par sa mère, Marie Depize, d’un maître des comptes, Toussaint Depize.

À Dijon, le domicile de la famille était alors un l’hôtel de la rue Saint-Pierre (actuellement rue Pasteur), acquis vers 1760 et bientôt réaménagé (façade notamment, vers 1770) par la famille d’entrepreneurs-architectes Caristie, qui s’en était réservé une partie, mais dont elle louait le reste. La location de la famille Barbier de Reulle était au nom de « Mme d’Entre-deux-Monts », c’est-à-dire la mère d’Hubert Joseph Toussaint.

Dijon, 28, rue Pasteur.

Photographie, F. Petot.

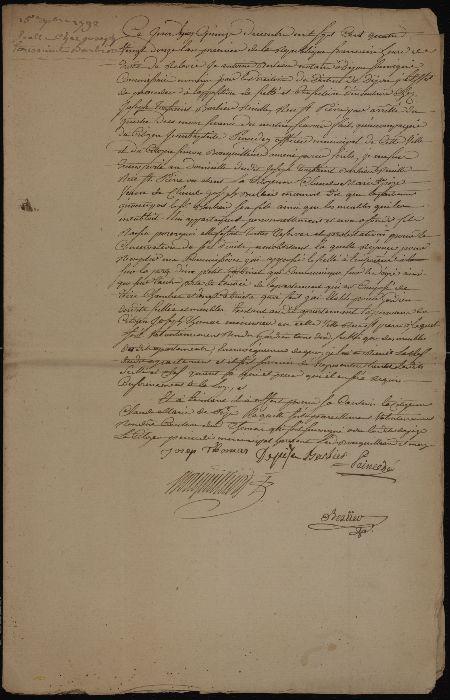

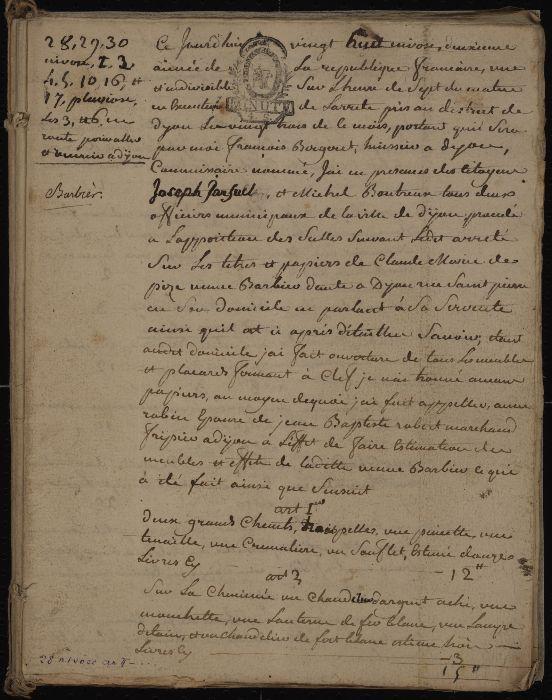

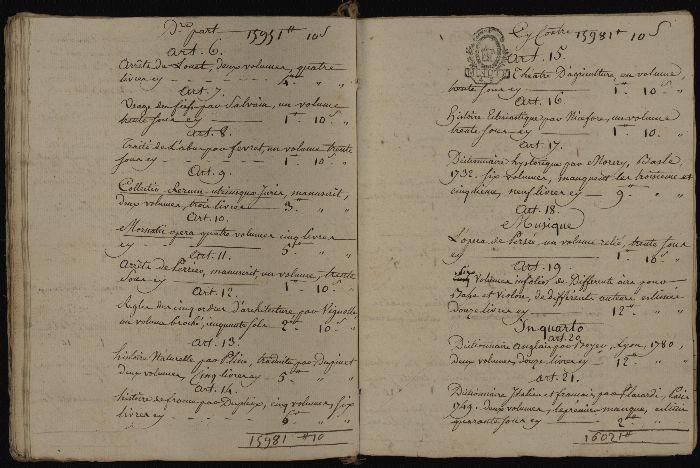

56-57. Le mobilier et la bibliothèque de la famille Barbier de Reulle à l’hôtel Caristie, 1792-1794.

Ayant tenu son office à la chambre de 1781 jusqu’à la suppression de celle-ci par la Révolution, Hubert Joseph Toussaint Barbier de Reulle émigra. Le mobilier familial présent à l’hôtel Caristie fut alors saisi comme bien national pour être vendu.

Cela nous vaut, entre autres, dans le dossier Barbier de Reulle alors constitué par l’administration pour régler le sort des biens saisi par la Nation :

— 15 décembre 1792, le procès-verbal d’apposition des scellés au domicile de l’hôtel Caristie, dressé en présence de Marie Depize, veuve Barbier, par le notaire Antoine Berlier, accompagné — coïncidence curieuse — de Jean-Baptiste Peincedé, alors officier municipal, mais antérieurement garde des archives de l’ancienne chambre des comptes de Dijon et domicilié à quelques pas de là, au 3 de la rue Saint-Pierre ;

— dressé du 28 nivôse au 17 pluviôse an II (17 janvier-5 février 1794) par François Bergeret, huissier à Dijon, l’inventaire estimatif détaillé des meubles de la famille, tant à l’hôtel Caristie qu’à Entre-deux-Monts, et de la bibliothèque de l’hôtel Caristie (aboutissant à un montant de 16 783 livres 13 sols).

Radié des listes des émigrés en 1797, Hubert Joseph Toussaint Barbier de Reulle réintégra la magistrature comme président de chambre à la cour royale de Dijon en 1811. Il fut enfin président du conseil général de la Côte-d’Or à trois reprises entre 1814 et 1826.

Archives départementales de la Côte-d'Or, Q 890/1.

2 cahiers papier, 35,5 x 23 cm et 24,5 x 20 cm.

58. Portrait de Jean-Baptiste Filzjean, seigneur de Mimande, maître des comptes de 1671 à 1698.

Anonyme français, XVIIe siècle.

D’une famille originaire d’Avallon, fils d’Étienne Filzjean, seigneur de Marliens et maître des comptes de 1625 à 1661, Jean-Baptiste épousa Élisabeth David, dont il eut un fils, Jean, aussi seigneur de Mimande et président à la chambre de 1713 à 1762.

Musée des Beaux-Arts de Dijon, Act. Peintures françaises 1968, n° 170.

Peinture à l’huile sur toile, 118 x 92 cm.

Photographie F. Jay. © Musée des Beaux-Arts de Dijon.

59. Hôtel du président Filzjean de Mimande à Dijon, début XVIIIe siècle.

Cette sobre demeure fut édifiée au début du XVIIIe siècle pour le président Jean Filzjean de Mimande († 1762) sur la partie occidentale de l’ancien « pourpris des Godrans » (à l’arrière du bâtiment subsistent toujours des éléments de l’ancien hôtel de la famille Godran).

Malheureusement, le portail sur rue a perdu la riche décoration qu’il comportait à l’origine autour d’un cartouche aux armes du président. Dans la cour également ont disparu une dizaine de bustes qui ornaient une façade latérale.

Dijon, 61, rue des Godrans (actuellement siège du CCAS de la Ville).

Photographie F. Petot.

60. Hôtel Dumay à Dijon, fin XVIIe-début XVIIIe siècle.

Les Dumay ont détenu des offices de second ordre à la chambre, où ils sont présents depuis 1641. À cette date, Pierre, cousin par alliance de Bossuet, acquit une charge de greffier « ancien », position qu’il renforça bientôt en achetant deux autres charges de greffier en chef « alternatif et triennal » (créées en 1639). L’ensemble des trois offices passa à son fils Pierre-Jacques en 1675, qui les détint jusqu’à son décès en 1694.

Le fils aîné de Pierre Dumay, Jean-Baptiste, fut, lui, correcteur des comptes de 1658 à 1684, date à laquelle il résigna son office (dont il obtint alors des lettres d’honneur) ; il mourut deux ans plus tard.

L’hôtel édifié à Dijon par Jean-Baptiste présente un contraste marqué entre une façade très banale (reprise après 1707), en accord avec le rang des occupants, plutôt subalterne à l’échelle des offices de la chambre, et l’escalier intérieur, ample, signe d’une ascension sociale rapide : la famille était liée au monde des financiers et certains de ses membres (dont Pierre) furent fermiers des impôts royaux.

Dijon, 29, rue Berbisey.

Photographies F. Petot.

La mort pieuse

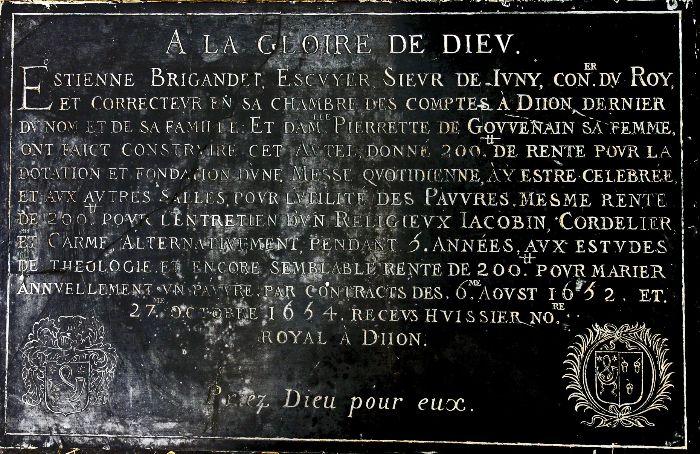

61-62. Plaques commémoratives des libéralités d’Étienne Brigandet, correcteur en la chambre, en faveur de l’hôpital de la Charité de Dijon, 1652-1668.

Étienne Brigandet, commissaire d’artillerie, était fils de Claude, qui avait été maître des comptes de 1576 à 1599. Il acquit en 1639 un des offices de correcteur des comptes créés en 1636 et qu’il résigna en 1675. De Pierrette de Gouvenain, qu’il avait épousée en 1630, il n’eut pas d’enfant et, comme l’indique la première plaque, avec lui s’éteignit la première branche de cette famille originaire de Chanceaux et Sombernon, déjà connue dans l’entourage ducal au XVe siècle (un Philibert Brigandet trouva la mort au pont de Montereau aux côtés de Jean sans Peur).

— La première plaque énumère les diverses libéralités pieuses du couple, formalisées par contrats de 1652 et 1654.

— La seconde plaque, datée de 1668, constitue un témoignage de gratitude des directeurs de l’hôpital de la Charité envers le couple pour ses bienfaits.

Centre hospitalier universitaire de Dijon, inv. 02/402 et 02/406.

Plaque 1 : 47 x 70 cm. Plaque 2 : 81 x 49,5 cm.

Photographies. © C.H.U. Dijon, J.-P. Marot

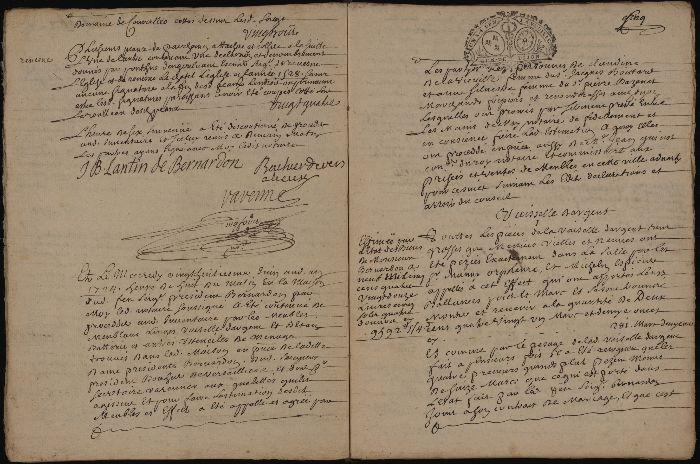

63. Inventaire après décès d’André Bernard Bernardon, seigneur de Renève, président à la chambre de 1680 à 1724, dressé en l’hôtel du défunt, 26 juin-1er juillet 1724.

Membre d’une famille originaire de Chalon, fils de Philibert Bernardon, seigneur de Renève, qui avait été lui-même président à la chambre de 1619 à 1641, André Bernard était marié depuis 1705, sous le régime de la communauté, à la fille d’un conseiller au parlement, Jeanne Bernarde Lantin, dame de Montagny, dont il n’eut qu’une fille, Jeanne Marie, laquelle mourut sans alliance, dernière de sa famille.

Lui-même étant décédé le 4 juin 1724, l’inventaire de ses biens meubles fut entrepris le jour même de la main-levée des scellés, le 26 juin, par Jean Cinqfonds, notaire à Dijon, à la réquisition et en présence de la veuve, tutrice de sa fille Jeanne-Marie, du curateur de celle-ci, Jean Bouhier de Versailleux, président honoraire au parlement (un parent), également l’un des deux exécuteurs testamentaires du défunt, l’autre étant Claude Varennes, avocat, aussi présent.

Du 20 août 1724 au 28 mars 1725 fut dressé l’état des lieux des divers immeubles de la succession, tant à Dijon qu’ailleurs.

Archives départementales de la Côte-d'Or, 4 E 2/326.

Cahier papier, 25 x 18 cm.

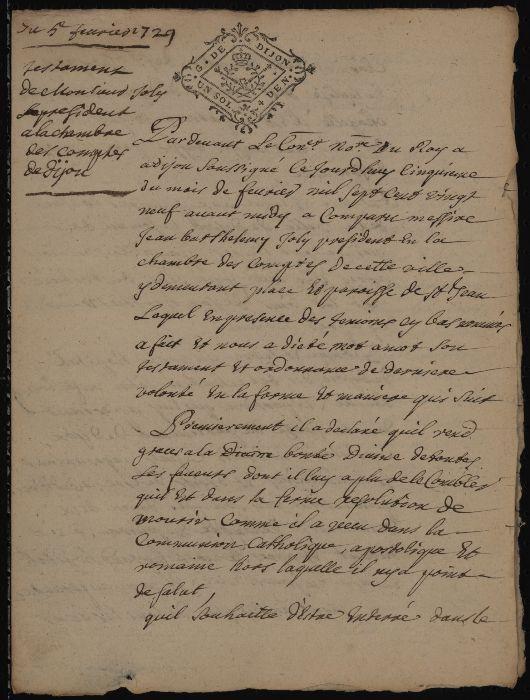

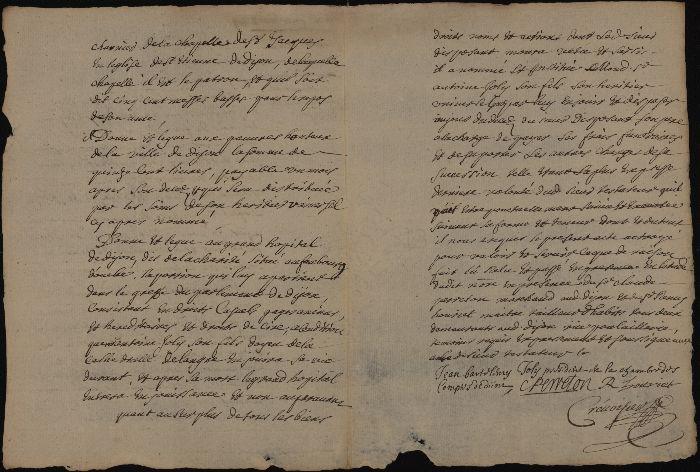

64. Testament de Jean Barthélemy Joly, président à la chambre de 1695 à 1730, établi le 5 février 1729.

Jean Barthélemy Joly fut l’un des ultimes représentants de la branche cadette d’une famille connue depuis le XVe siècle et qui, depuis le XVIe siècle, s’était subdivisée en plusieurs branches, dont celles des Joly de Blaisy et celle des Joly de Fleury, toutes présentes à un titre ou à un autre dans les offices des diverses juridictions bourguignonnes.

Il épousa Antoinette d’Arlay, fille de François d’Arlay, maître des comptes († 1673) et c’est son fils aîné, Antoine Bernard Joly d’Arlay, doyen de l’église de Langres, désigné comme son héritier universel dans son testament, qui reprit son office de président à la chambre, jusqu’en 1759, date à laquelle il le résigna.

À sa mort, conformément à ses dispositions testamentaires passées par-devant le notaire dijonnais Crévoisier (la rue de la Poulaillerie indiquée comme domicile des deux témoins correspond à l’actuelle rue Piron), il fut inhumé en l’église Saint-Étienne de Dijon, dans la chapelle Saint-Jacques dont il était le patron.

À noter aussi, dans ce testament, le legs au « grand hôpital » de la Charité de Dijon, qui avait été aussi l’objet des libéralités du couple Brigandet.

Archives départementales de la Côte-d'Or, E 2/1076.

Bi-folio papier, 24,5 x 18 cm.

65. Hôtel Bernardon à Dijon, vers 1835.

Cette lithographie offre une précieuse représentation de la cour de cet hôtel aujourd’hui disparu (à l’angle des rues Jeannin et Guyton de Morveau), que la famille Moisson avait fondé au début du XVIe siècle et qui était échu par mariage à Philibert Bernardon, seigneur de Renève, président à la chambre de 1619 à 1641.

Jouxtant à l’est l’hôtel de ville d’alors, cette demeure fut en effet acquise en 1758 par la municipalité et bientôt démolie pour être remplacée par un bâtiment qui servit d’abord de dépôt d’archives puis de prison. Enfin, le percement de la rue Guyton-de-Morveau, après l’installation des Archives départementales dans l’ancienne maison de ville en 1832, amoindrit encore ce qui pouvait alors rester de l’ancien hôtel Bernardon, dont seules les caves ont plus ou moins survécu.

Archives départementales de la Côte-d'Or, 1 Fi 57.

Dessin d’Émile Sagot lithographié par Ambroise Jobard (reproduction moderne aquarellée).

Culture et Lumières : Messieurs des comptes et la plume …

66. L’hôtel dijonnais des familles Mochot–Coppin, puis Seguin de Broin, officiers à la chambre.

C’est manifestement à Jacques Mochot-Coppin, seigneur de Montbéliard, Montculot et Urcy, maître aux comptes de 1677 à 1714, époux de Jeanne Chartraire, que l’on doit cet hôtel de la fin du XVIIe siècle :

— les dates de 1681 et 1684 se lisent respectivement sur le linteau de la porte desservie par le perron de la cour (avec l’inscription latine tirée du psaume 120) et sur l’entrée de la serrure du portail sur rue ;

— dans les motifs de la rampe de l’escalier intérieur en fer forgé apparaissent les lettres M et C ;

— enfin, sur une plaque de cheminée au premier étage, figurent les armoiries Mochot-Coppin.

Jacques Mochot-Coppin était le second fils de Jean Mochot, qui avait été lui-même maître aux comptes de 1641 à 1652, et de Claude Coppin, fille de Jacques Coppin, secrétaire du roi au parlement de Dijon.

En 1741, la demeure, tout en ayant changé de main, était toujours détenue par un officier de la chambre, en la personne d’Edme Seguin, seigneur de Broin, receveur des épices de la chambre des comptes, charge qu’il exerça jusqu’en 1782. L’hôtel demeura dans la famille Seguin de Broin jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Dijon, 38, rue de la Préfecture.

Photographies F. Petot.

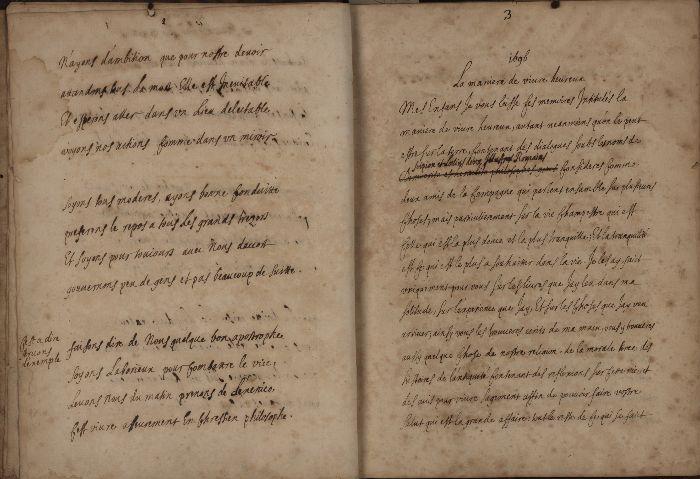

67. Jacques Mochot-Coppin, « La manière de vivre heureux » ou « Traité de l’agriculture » en forme d’instructions à l’attention de ses enfants, 1696.

Jacques Mochot-Coppin possédait, hors de Dijon, les fiefs de Montbéliard (commune de Seigny) et de Montculot (commune d’Urcy).

À ce titre, il s’intéressa à l’agronomie, sujet d’étude qui constitue les mémoires, écrits d’une très élégante, très fine et très dense écriture courant sur 581 feuillets, qu’il rédigea, selon son propos liminaire, pour ses enfants, à la gloire de vie champêtre, « qui est la plus douce et la plus tranquille », se fondant « sur les livres que j’ay leu dans ma solitude, sur l’expérience que j’ay et sur les choses que j’ay veu arriver. Ainsy (…) vous y trouverés aussy quelque chose de nostre religion, de la morale tirée des histoires de l’Antiquité contenant des reflexions sur cette vie et des avis pour vivre sagement affin de pouvoir faire vostre salut, qui est la grande affaire : tout le reste de ce qui se faict dans le monde, à la reserve de servir Dieu, n’est qu’un amusement jusqu’à la mort ».

Le corps de l’ouvrage s’ouvre sur une solennelle invocation : « Esprit divin, favorizés mon entreprise, favorizés le dessein que j’ay de faire un traitté de l’agriculture et de décrire les merveilleuzes productions de la terre avec l’industrie de l’homme. »

Le propos se développe en quatre très amples « articles » intitulés : De l’agriculture, Garennes, Des jardins et des arbres, et enfin Réflexions morales sur les douceurs de la vie champestre (chapitre très développé, tout nourri de littérature antique et s’achevant sur un dialogue entre Scipion et Laelius). À noter, entre les articles 3 et 4, un bref Éloge de la province, vantant les productions de la Bourgogne et la vertu militaire de ses habitants.

Vient ensuite une Critique de mon ouvrage, en fait une ultime louange des bienfaits de la vie champêtre et de la vie religieuse à l’intention de ses enfants, et spécialement ses filles.

L’auteur a réservé pour les derniers feuillets de son manuscrit une notice sur ses ancêtres, destinée à faire ressortir pour ses enfants la noblesse et la vie édifiante de leur famille, concluant son exposé par la maxime suivante : « Il faut adorer la Providence en toutes choses ».

Les enfants auxquels Jacques Mochot-Copin destinait ses instructions champêtres et morales étaient, pour autant qu’on sache : en premier lieu son fils Jacques, abbé de Saint-Pierre-l’Étrier d’Autun, qu’il déclare légataire du manuscrit, « le jugeant le plus sage et le plus digne de le garder » ; François, qui fut président au présidial de Semur, puis capitaine de régiment, et deux filles, Marie-Madeleine, qui épousa un Lelade, et Jeanne-Antoinette.

Bibliothèque municipale de Dijon, ms. 3772.

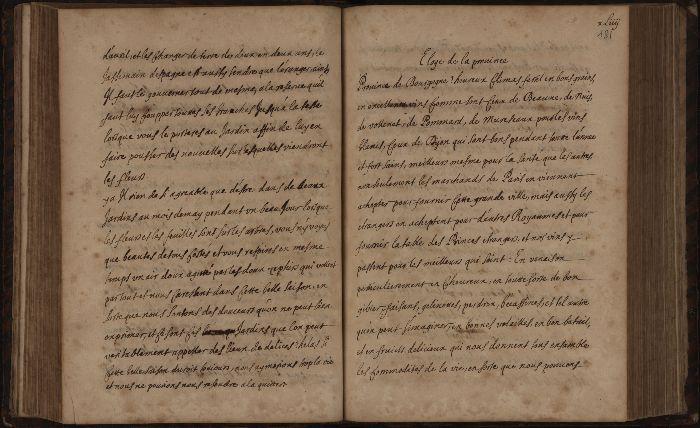

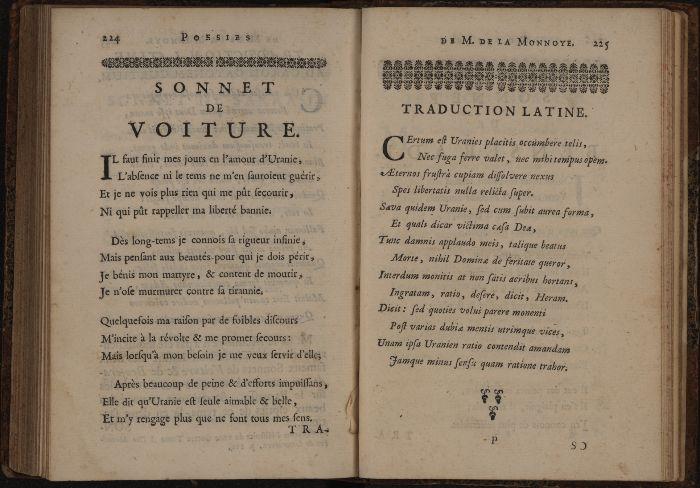

68-70. Un conseiller-correcteur à la chambre académicien français : Bernard de La Monnoye (1641-1728).

Bernard de La Monnoye, formé au collège des Godrans à Dijon puis à l’Université de droit d’Orléans, fut officier à la chambre des comptes de Dijon, où il acquit la charge de conseiller correcteur vacante par le décès de François Grillot en 1672 et qu’il résigna 24 ans plus tard en faveur de Louvant Bernard Joly, afin de se livrer entièrement à ses travaux littéraires.

C’est en effet aux belles-lettres qu’il dut sa renommée, et cela dès 1671, lorsqu’il remporta pour la première fois le prix de poésie fondé par l’Académie française, succès qu’il récidiva à quatre reprises jusqu’en 1685. À côté de ses ouvrages plus classiques, tant dans le domaine français que dans le domaine latin, où il excellait, il s’employa, à partir de 1688, à composer des Noëls (sous le pseudonyme de Barozai), ce qui lui apporta une réputation plus originale, non sans tracas dans sa ville de Dijon, qu’il quitta finalement en 1706 pour Paris. L’Académie française l’admit bientôt en son sein, en 1713, où il succéda à Régnier-Desmarais, mais des déboires financiers liés au système de Law assombrirent la fin de son existence.

Sa gloire se maintint longtemps après sa disparition, comme en témoigne son portrait par Devosge, gravé par Duhamel en 1770.

L’œuvre de La Monnoye se compose d’une cinquantaine d’opuscules imprimés, de son vivant ou posthumes. À côté de ses Noëls, signalons ses poésies, françaises ou latines, dont le recueil publié par M. de S[alangre] à La Haye en 1716, bien que désavoué par l’auteur la même année, fut réimprimé en 1721 et demeure unique en son genre.

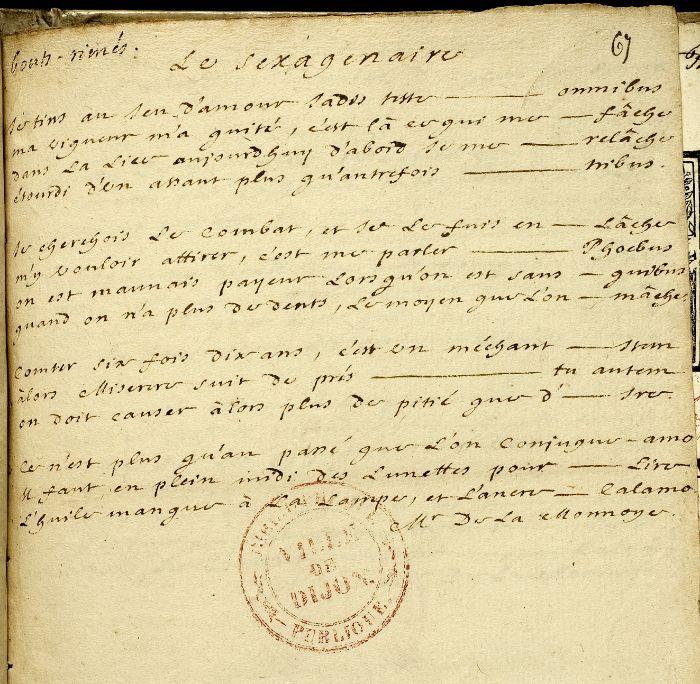

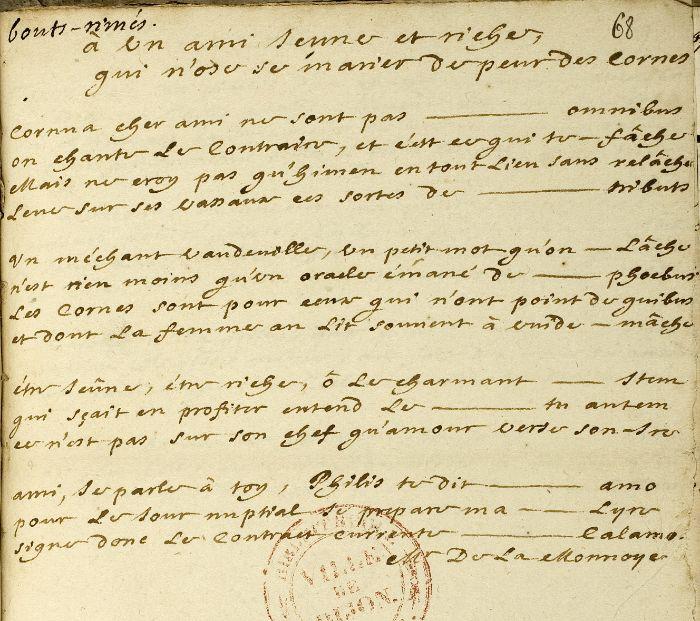

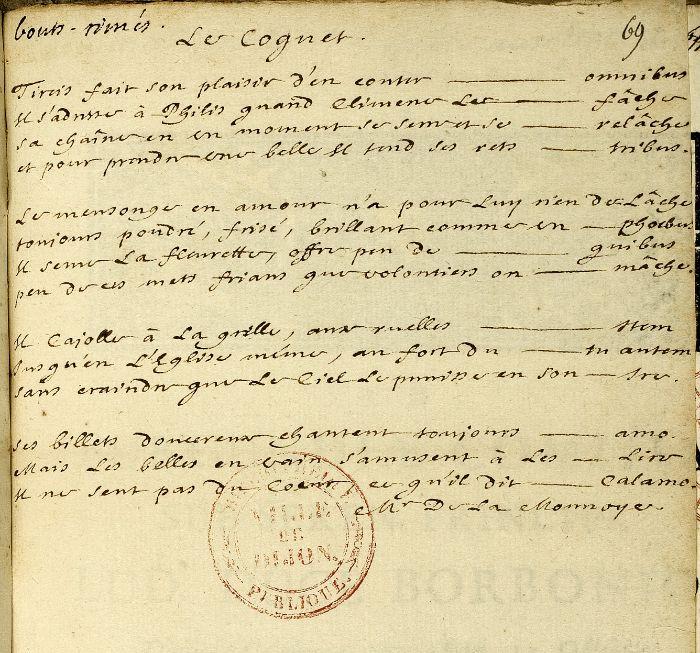

Parmi ses œuvres restées manuscrites, figurent de modestes bouts rimés, inclus dans un recueil Taisand de la Bibliothèque municipale de Dijon.

Portrait par Devosge, gravé par Duhamel, 1770 : Bibliothèque municipale de Dijon (photographie).

Poésies de M. de La Monnoye (…) publiées par M de S***, La Haye, chez Charles Levier, 1716,

in-8°, lviii-[vi]-244 pages : Archives départementales de la Côte-d'Or, D1/3133.

Bouts rimés : Bibliothèque municipale de Dijon, ms. 538 (recueil Taisand), fol. 67-68 (photographie).

71. Portrait de Gilles Germain Richard, seigneur de Ruffey (1706-1794), président à la chambre de 1735 à 1757. Anonyme français, XVIIIe siècle.

D’une famille originaire de Beaune, détentrice de la charge d’élu du roi aux États de Bourgogne pratiquement sans interruption depuis 1618, il était fils de Germain Richard, seigneur de Ruffey et de Vesvrotte, qui avait été président aux comptes de 1730 à 1734, sur une charge qui lui venait de son propre beau-père.

Gilles Germain, qui avait fait à Paris, au collège Louis-le-Grand, des études dont il était fier, reprit successivement les offices de son père, celui d’élu du roi dès 1730, celui de président en 1735. De son mariage avec Anne Claude de la Forest en 1739, il eut notamment Frédéric Henri, seigneur de Ruffey (1750-1794), conseiller puis président au parlement de Dijon, Charles, seigneur de Vesvrotte, président aux comptes, et, connue pour sa liaison avec Mirabeau, Sophie (1754-1789), épouse en 1771 du marquis de Monnier, alors âgé de 65 ans et premier président de la chambre des comptes de Dole (qui fut du reste supprimée cette année–là et remplacée par le bureau des finances de Besançon).

Ayant résigné son office d’élu dès 1748, Gilles Germain Richard de Ruffey vendit sa charge de président en 1757 à Claude Brondeault (pour le prix de 107400 livres), mais en conservant le titre honoraire.

Il put dès lors se consacrer entièrement aux sciences et aux lettres, réunissant une ample bibliothèque et un très riche médaillier. Fort lié à Buffon et correspondant de Voltaire, il fut l’une des figures marquantes de l’intelligentsia dijonnaise à l’époque des Lumières et du président de Brosses, sans faire toutefois l’unanimité, en raison d’un caractère irritable et d’un sentiment de caste très marqué, et sans laisser d’œuvres de grande ampleur, en dépit d’une production multiple.

Collection particulière.

Pastel, 60 x 48 cm (photographie).

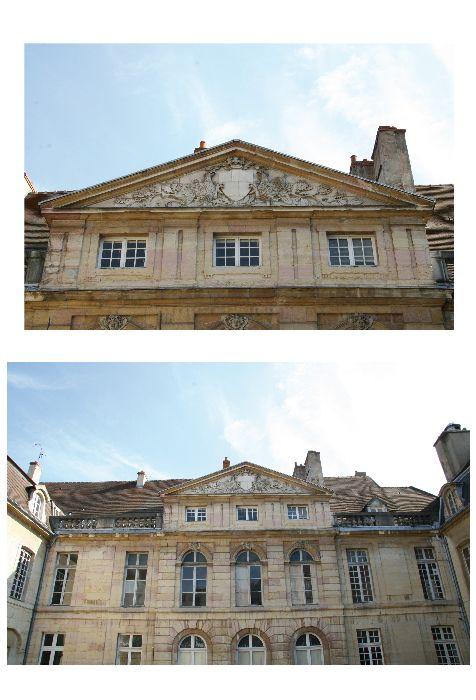

72. Hôtel Richard de Ruffey à Dijon, XVIIIe siècle.

Le président Gilles Germain Richard de Ruffey, dont la famille détenait cet hôtel depuis le siècle précédent, en fit construire la façade en 1752 par l’architecte Jean Caristie. La Révolution a détruit les armes des Ruffey qui ornaient le fronton triangulaire de la partie médiane de cette façade, complétée par deux ailes sur la cour d’honneur.

L’hôtel fut vendu en 1853 par le comte Alphonse de Vesvrotte (fils de Charles Richard de Vesvrotte), qui en était le dernier héritier.

Dijon, 33, rue Berbisey (actuellement Rectorat de l’Académie de Dijon).

Photographie F. Petot.

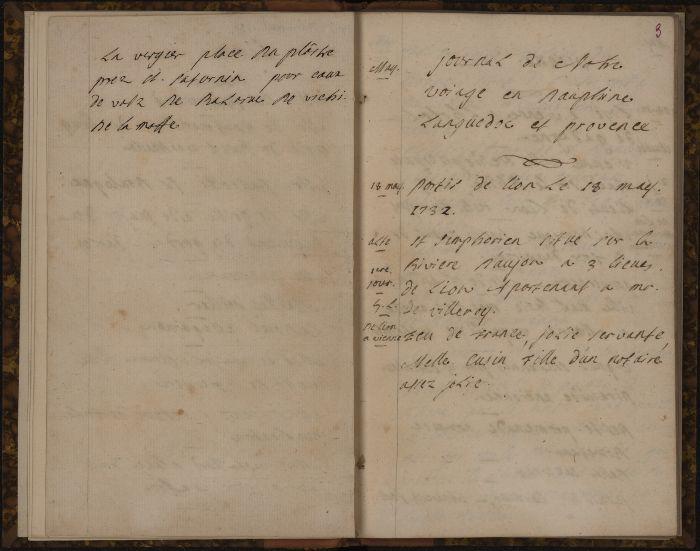

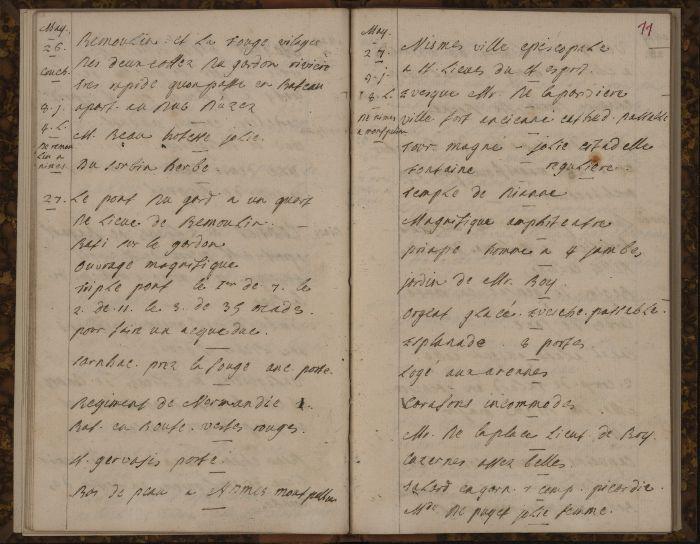

73. Gilles Germain Richard de Ruffey, « Journal de notre voiage en Dauphiné, Languedoc et Provence », mai-juillet 1732.

Ce manuscrit autographe (un parmi de nombreux autres inédits, intéressant la poésie, les lettres ou les sciences) n’est qu’un simple agenda tenu, tout au long d’un voyage à plusieurs compagnons (non précisés), par le futur président de Ruffey dans sa jeunesse : âgé de 26 ans, il était alors libre, sinon de toute charge (il était déjà élu du roi), du moins de toute responsabilité matrimoniale ou paternelle.

La lecture de ces notes sans prétention prises au jour le jour permet de suivre le voyageur de Lyon (quitté le 18 mai) à Valence (21 mai), Montélimar (23 mai), le Pont du Gard et Nîmes (27 mai), Montpellier (28-31 mai), de nouveau Nîmes, Arles (1er juin , Aix-en-Provence (3 juin), Toulon (4-6 juin), Marseille (8-11 juin), de nouveau Aix (11-12 juin), Avignon (13-15 juin), Orange (16 juin), de nouveau Montélimar (18 juin), Saint-Marcellin (19-20 juin), Grenoble (21-25 juin), Chambéry (26 juin), Aix-les-Bains (27 juin), Genève (28-juin-3 juillet), Seyssel (3-4 juillet), Lyon de nouveau (5-8 juillet), Villefranche (8-9 juillet) et retour à Dijon le 12 juillet, par Macon, Tournus, Chalon-sur-Saône, Chagny et Beaune. Au total, selon le décompte produit par l’auteur lui-même, un périple de 294 lieues parcourues en 42 jours.

Les curiosités visitées sont soigneusement relevées, avec un intérêt particulier pour les monuments religieux, de même que sont citées les autorités et figures locales, certaines rencontrées, sans doute : la beauté de telle ou telle dame est quelquefois soulignée…

Bibliothèque municipale de Dijon, ms. 1737.

Carnet papier, 52 folios, 17,5 x 11 cm (le « Voyage » ne recouvre que les 46 premiers feuillets).

74. Portrait de Charles Richard, seigneur de Vesvrotte (1757-1840), président à la chambre de 1784 à la suppression de celle-ci. Vers 1800.

Fils et héritier du célèbre président de Ruffey (Gilles Germain Richard de Ruffey), il fut pourvu (avec dispense d’âge) de l’office de président à la chambre qui, après la mort de Joseph Joly de Bévy, avait été réuni à la compagnie en 1747.

Grand voyageur (il a laissé des relations plus ou moins achevées de ses voyages), il était en Italie lorsque la Révolution éclata. Il continua alors son périple vers l’Allemagne, puis les Pays du Nord, visitant la Laponie en 1791-1792, et revint en Allemagne où il demeura avec le statut d’émigré, jusqu’en 1796, puis gagna l’Angleterre, où il se maria en 1799 à une très jeune aristocrate française, Victoire des Réaulx (1781-1838), pour rentrer en France au début du Consulat.

Ayant, non sans mal, réglé la succession de son père, et, dans un autre ordre d’idées, sauvé de la destruction le mausolée de Philippe Pot en le recueillant dans le jardin de l’hôtel de Ruffey à Dijon en 1808, il obtint de Charles X l’érection de la terre de Vesvrotte (Beire-le-Châtel) en majorat au titre de comte en 1828. Maire de Beire-le-Châtel de 1813 à 1830, il voyagea encore en Europe, notamment en Espagne et Portugal, et finalement en Italie, en 1838, d’où, malade, il rentra à Dijon pour y mourir.

Collection particulière.

Portrait dessiné au physionotrace par Fournier, gravé par Chrétien, 10 x 8 cm (encadré, sous verre).